♯6読書記録 (ゆるく読める本(?)編)

こんにちは、初夏のような5月に早くも夏バテになりつつある青木です。

5月以降は予定を決めていなかったのですが、よくよく考えたら前回の「404」は過密気味に作ったので青木が頭を真っ白にしたく、創作のネタ探しと息抜きで読んだ本の読書記録を残そうと思いました。

○『にっぽんスズメ楽園』(ジャンル:スズメの写真集)

(2018年6月、中野さとる著、株式会社カンゼン)

楽園と書いて「パラダイス」と読む、スズメオンリーの写真集。

個性と癒しで出来ていた。スズメがかわいい。すべてがその言葉に集約されるようなそんな本。青木の推しスズメは頭の白毛が魅力的なザビエルちゃんです。

○『すしん』(ジャンル:絵本)

(2023年2月、たなかひかる著、ポプラ社)

創作の調べもので書店の絵本のコーナーをふらついている時に見つけた本。

対象年齢が3歳から6歳ですが大人も面白く読めると思います。どの言葉で説明しようとしてもネタバレになってしまいそうなのと、ぜひ実際に読んでいただくことお勧めします。ついつい次を見たくなるようなシュールでなぐってくるぶっ飛んだ内容と衝撃のラストは必見です。

○『ひよこの食堂』(ジャンル:レシピ/コミック)

(2014年12月、ものゆう著、ふゅーじょんぷろだくと)

ひよこたちのひよこたつによるひよこたちが作る鶏肉料理集。

何をいっているかわからないかもしれませんが、言葉を考えてもやっぱり「ひよこたちのひよこたつによるひよこたちが作る鶏肉料理集」になりました。ニコニコと笑いながら調理されるシュールな世界観は心境が複雑になりながらも、始終笑顔でなごやかな空気が広がる作品。青木はとても好きです。

○『悪魔のご褒美 デビルサンド』(ジャンル:レシピ)

(2019年3月、木村幸子著、主婦の友社)

とんでもなくぶあちぃサンドイッチがメインですが、おにぎりやどんぶりへのアレンジレシピも載った、背徳の塊がのったレシピ本。炭水化物(パン)+炭水化物(麺)、炭水化物+揚げ物、炭水化物+炭水化物+チーズを使ったレシピがわんさかのってます。ちょくちょくワンポイントアドバイスみたいな形で悪魔が囁きがかいてあり、まぁ悪いやつだなと思いながらよめます。いつか作ろうと思いながらも、あまりのボリュームから見るだけでお腹いっぱいになる青木です。

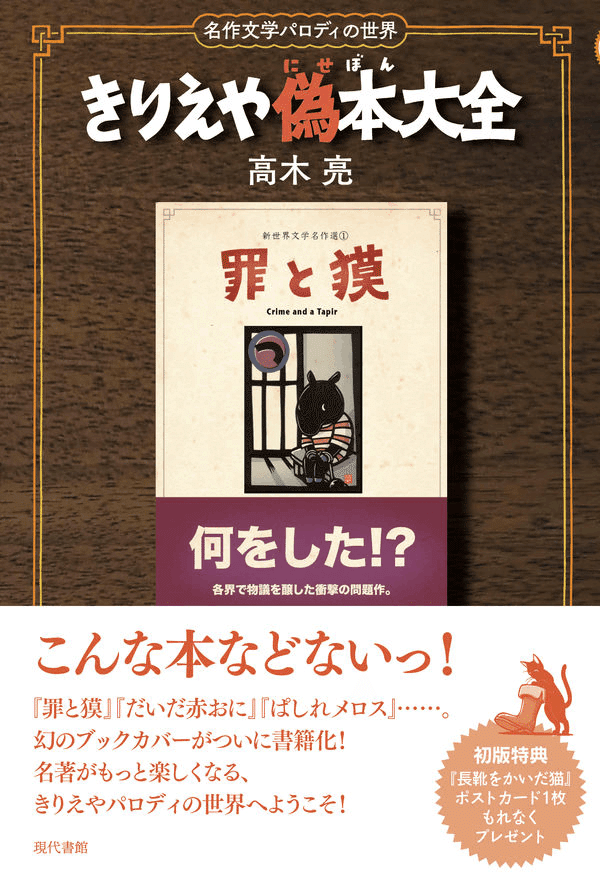

○『名作文学パロディの世界 きりえや偽本大全』(ジャンル:芸術…?)(2021年8月、高木亮著、株式会社現代書館)

資料を探しに図書館に行ったら、「おすすめ」の在架コーナーにあって魅かれて読みました。表紙にいた獏を追ってしまうように見てしまうそんな作品。

偽本は、きりえ画家高木亮の作った「着せれば別の本に見えてしまう」

パロディブックカバーシリーズです

内容は原作作品(有名文学等)をもじったパロディで、内容は原型が残っていないので知っている原作があればものの見事に別作品になっているので笑って読めます。原作・あらすじ・書影裏、初回特典情報、扉絵には書評や本文抜粋まであり、存在しないものもここまで凝ると一周まわってとてもおもろく、あてどなしの設定にも生かしてみたいと思いました。個人的におすすめは「罪と獏」「長靴をかいだ猫」「最低2万はいる」「ライ麦畑でつかまって」「草食5人女」です。獏が不憫すぎるところが魅力です。

○『ユニバーサルミュージアム ーさわる!”触”の大展覧会』(ジャンル:美術)(2021年9月、国立民族学博物館編、合同会社小さ子社)

CMをやっていたので気晴らしも含めて見にいきました。

作品図録ですが出典作品とその作品の創作背景、また「触れるミュージアム」という企画に至るまでのった大ボリューム本です。作品タイトルの付近にも背景だったり、作者の言葉が書かれている展示もあったのですが、あらためてミュージアムに行った後読むと、新たな一面がみれるとともに美術って劇作とまた表現方法が異なって面白いなと思いました。

もともと図録は買うタイプではない(カラーで作品をのせて、製本にしているというのもあって、やはり値段が即決するには悩む価格のことが多い)のですが、青木が「つやつやのはらわた」(※松井利夫さんの出典作品)という作品に心を捕まれてしまい、「つやつやのはらわた」を眺めたいがために図録を買ったといっても過言ではないかもしれないぐらい「つやつやのはらわた」に魅入られたので加えました。もちろん、他の作品も面白かったですが、ひとつ作品に投票できるシステムがあるなら「つやつやのはらわた」に入れます。

「こういう観点でこの作品すごい」などいえたらかっこいいのですが、芸術の鑑賞の術についてボクは全般的に詳しくもない、専門的に学んできたわけではないのでほぼ「ただここが好き」というパッションで書いていこうと思います。

「魚を捌いた時、まだ見たことないけれど、自分のはらわたもこんな美しい艶をしているんだろうと思った。でも、その艶を見ることはできないし、一生触れられることもなく私の体腔の漆黒の光に照らされ続け、やがていつか、土に還ってゆく。(九十八頁)

作品タイトルもさながら捌きたての臓物の艶をグロテスクな要素無しで表現されていると思うと、触れる分「わぁ、はらわた。はらわただぁ」とぞわぞわとしてくる感じが、もう、ね。いいですよ。そこが。ほんと。そしてすごいなと思ったのは、お腹の中に手を入れて中から内側を触るという構造になっていて、「今、この生き物を、生き物の”つやつやのはらわた”を触ってる…」と、こう、ぞわぞわする感覚がまた面白かったです。あえて、思い出も引っ張り出して、感動をお伝えするなら、小さい頃、「おもしろいだろう」「みといて損はない」と父から本やら映画やら兄弟ともども幼い頃に見せてもらった中にあったホルマリン漬けの牛の断面図の写真(作品)がラミネートされ付録を初めて見せてもらった時の衝撃に近かったです。

たしか小学校入る前か低学年ぐらいだったと思うのですが、その頃から怖がる兄弟をよそ眼に「なんかこわいけどこの写真みたい」というのでずっとみせてみせてとごねてはみさせてもらい、場所を覚えて書棚からとって勝手にみていたのを覚えてます。本誌には牛がUFOにさらわれたり、ホルマリン漬けにされている牛の絵もあった(はず?)なんですが、そのらの中でもすこぶる気に入っていました。

恥ずかしい話、ボクは人の名前や物事を覚えるのがすこぶる苦手なこともあり、「牛の断面図」「ホルマリン漬けのやつ」というキーワードでしか覚えておらず、かなり後になって、友人がジョジョにはまった際に「輪切りのソルべ」がでてきて「これ牛でみたことある!輪切りじゃなくてまっぷたつにやつ!」と思い出して、スマホで調べて【ダミアン・ハースト】という方の作品だったと何十年たってから知るという…。

(余談ですが、他にも余罪があり、「四国の黒とげとげ」「暗くて水があってコンクリのところ」「ウルトラマンが鏡の前にたくさんいたやつ」「スープ缶と女の人のカラフルな絵(絵の柄のスープ缶、異国の味がしてあんま好きじゃなかった)」「家の中の床が水でそこに時間がうまってるやつ」「甘い匂いがした菓子の家」などなど…ボクは昔からかなりあほうだったので小さい頃の記憶や視覚的情報をそのままあらわした覚え方をしています。そのため、両親から「あんなに教えたり、連れていったのに名前覚えてないんか」と絶句されたことがあります)

わりと共通しているのは、死生観といいますか、人の死に関わるものはとてもひかれ、この「つやつやのはらわた」も見てしまったらそれはもう死んだもののモノのはずのものが生きながら触れているというところがこう、魅かれたといいますか…言葉にするのって難しいですね。

「ゆるく読めるかどうか」は怪しいものもありますが。たまにはこう、「頭で考えず目や感覚で無邪気に楽しむ」っていいなと思いました。

それではまた…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?