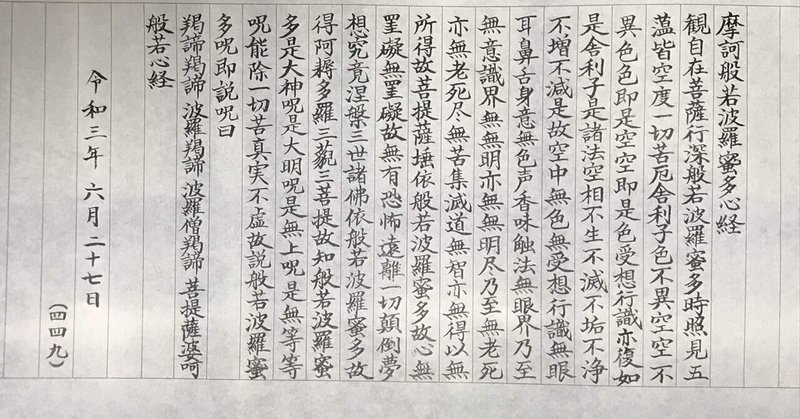

【続いてる写経 449日め(楷書)】〜十一面観音様の流転〜

昨日トーハクのショップで見つけた新書『廃仏毀釈 ー寺院・仏像破壊の真実』(畑中章宏氏・著)をパラリとめくると、先ほど拝んだ十一面観音像の写真が!

そこにまさに私が知りたいと思っていたことが載っていました。

明治の神仏分離令が発布されたのちの、十一面観音像の遍歴について2つの書籍から引用がなされておりました。

『古寺巡礼』(和辻哲郎氏・著)からをざっとまとめると、

「明治維新を誘導した古神道の権威によって、残酷にも路傍に放棄されるような悲運にあった。放逐された偶像を自分の手に引き取る篤志家はいなかった。幾日も、十一面観音像は埃にまみれて雑草の中に横たわっていた。

ある日偶然に聖林寺の住職が通りかかって、これはもったいないと自分の寺へ運んでいった」

『十一面観音巡礼』(白州正子氏・著)からは、当時の住職の話として逸話を紹介しており、「発見したのはフェノロサ(アメリカの哲学者)で、天平時代の仏像が縁側に捨てられていたのをみて、(聖林寺の)先代の住職と相談の上、聖林寺に移すことに決めた。話を聞いた住職はまだ小僧さんだったので、荷車の後押しをして、聖林寺の坂道を上のに骨が折れた」

その後もフェノロサさまさまで、以下の経緯をたどることになります。

・明治20年(1887):聖林寺遷移後の秘仏の禁が解かれたのち、フェノロサが文化財としての保護を提唱

・明治30年(1897):旧国宝制度が成立、国宝に指定

・昭和26年(1951):新国宝制度に移管、第1回の国宝に選ばれる

明治元年(1868)の神仏分離令で、路傍に捨てられるも奇跡的に保護され、約30年後には「国宝」昇格。

この明治政府の変わり身の早さ。。

ということは、全国で安易な神仏分離発布のために、廃仏毀釈として、どんだけ貴重なものが失われたのか、、。

それが『廃仏毀釈』には最新の調査とともにつらつらと書かれておりまして、その愚かな行為に暗澹たる気持ちになりました。。

破壊は一瞬、それまでどんなに大切にされていたものでも、阿呆の手にかかれば、一瞬で消えるのです。。

現代においては、タリバンのバーミヤン遺跡の破壊や、ISによるシリアの遺跡が典型例で、実際に報道を通じて目にしてきました。

そして幕末・明治初期の日本でも、同じようなことが行われていたのだな、、あー、勿体ない。。

知識として知ってはいましたが、突きつけられると、ショックです。

どうか二度と、少なくとも日本ではこんな愚かな行為が起きませんように。。

かく愚かな歴史も慈悲深く許し、威厳のある姿で我々を見下ろしていた十一面観音様に、改めて手を合わせたくなったのでした。

畑中氏の『廃仏毀釈』は神仏習合の歴史についても説明詳しく、参考図書にお勧めいたします!

和辻先生は原著を持っていましたので、紐解きましたが、、格調高すぎて入手したころは全然読めませんでしたが、今なら少しはついていける、かも?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?