有名作家によるドラッグと文学のマリアージュ! コカイン中毒で原稿が鼻血まみれ! “麻薬文学”の近現代史

――麻薬と文学と聞いて、バロウズやギンズバーグのようなビートニクを思い浮かべる読者もいるだろう。だが、それだけでなく、フランス文学や日本文学においても、ドラッグと密接な関係の作家・作品たちを挙げることができるのだ。薬物絡みの事件で騒がしい今、“麻薬文学”の近現代史をひも解きながら、その真価を問いたい。

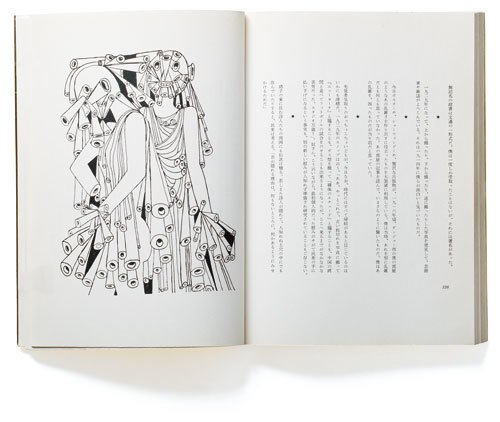

J・コクトーがアヘン中毒の解毒治療中に綴った『阿片』には、このような奇怪なデッサンも……。

古今東西、大麻やアヘン、コカイン、ヘロイン、ヒロポン(メタンフェタミン)……麻薬にハマりながらも名作を残した文学者は数々おり、そうした者たちの作品を本稿では”麻薬文学”と呼びたいが、ヨーロッパでは古くから麻薬は中近東の一風変わった文化として伝えられ、エキゾチックなものへの憧憬の念が下地にあったという。そして、19世紀になると万能薬としてアヘンが一般的に用いられるようになり、麻薬と文学の関係を語る上でターニングポイントとなった作品が登場。それが、フランスの詩人シャルル・ボードレールがアヘンやハシシュ(大麻樹脂)を論じた著作『人工楽園』(1860年)である。フランス文学研究者で青山学院非常勤講師の余語毅憲氏は、次のように解説する。

「ナポレオン3世が治めていた1850~60年代のフランスは、倫理に厳しい時代。アヘンは薬局方(医薬品について国が定めた公定書)に1908年まで登録されており、簡単に入手できましたが、幻覚の世界は恐ろしく、医療外使用は不道徳であると思われている点は現代と同様です。そんな中で『人工楽園』は書かれたのですが、ボードレールは1857年出版の詩集『悪の華』のうち6編が反道徳的だとして削除を命じられ、“札付き”になってしまった。そのため、『人工楽園』では麻薬を礼賛する内容と誤解されないよう配慮しながら、陶酔と幻覚による詩的想像力の分析を試みました」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?