クラウドサイン5周年。これまでの5年と、これからの100年。

クラウドサインは5年前の2015年10月19日にリリース致しました。有難いことに取材いただけることも増え、自分のblogで記事を書く回数が減ってきましたが、節目でもありますので、これまでの5年と、これからの100年について書いてみたいと思います。

クラウドサインが普及した最大の理由、法的デザイン。

クラウドサインはリリースするに際して重要な意思決定がされています。

約20年前に制定された「電子署名法」の規格には準拠しない選択をしました。今では「立会人型」か「事業者署名型」か「指図型」と講学上分類されています。そのときのストーリーはNewsPicksの取材記事「【DX】弁護士ドットコムの「リスクテイク」がすごい」にまとめていただいてます。

民法では、申込者により契約の締結を申し入れる意思表示があり、それに対し承諾があれば契約が成立します。「契約方式の自由」という大原則があり、紙と判子/署名を用いなくとも契約は成立します。

だから電子署名法に準拠しなくとも契約は有効となり、電子署名とタイムスタンプを付与することで訴訟法上も証拠価値を有する。法を理解した上で、電子署名法に準拠しない決定をしました。

(当時の解釈による)電子署名法に準拠しない理由は単純明快です。普及しないからです。

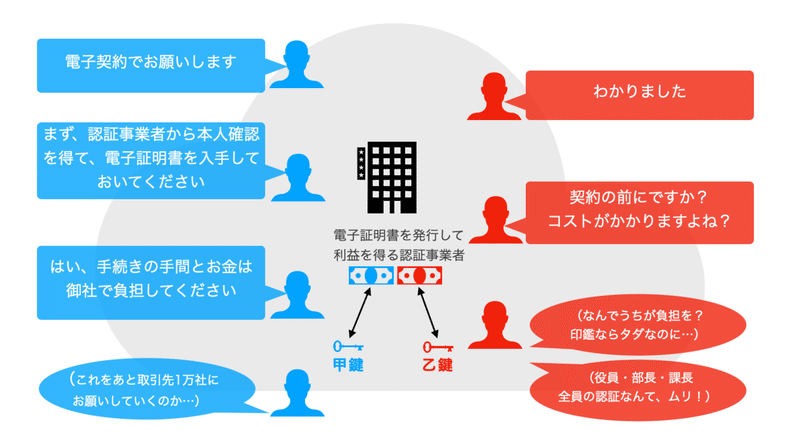

契約には、申込む側(甲)と承諾する側(乙)の、双方の当事者が必要です。(当時の解釈による)電子署名法は、甲と乙双方が事前に電子証明書を取得しなければなりませんでした。皆さん、電子証明書を持ってますでしょうか?

仮に甲側が電子証明書を取得していても、その取引先全員に電子証明書の取得をお願いしなければなりません。無理、です。以下のようなことになります。

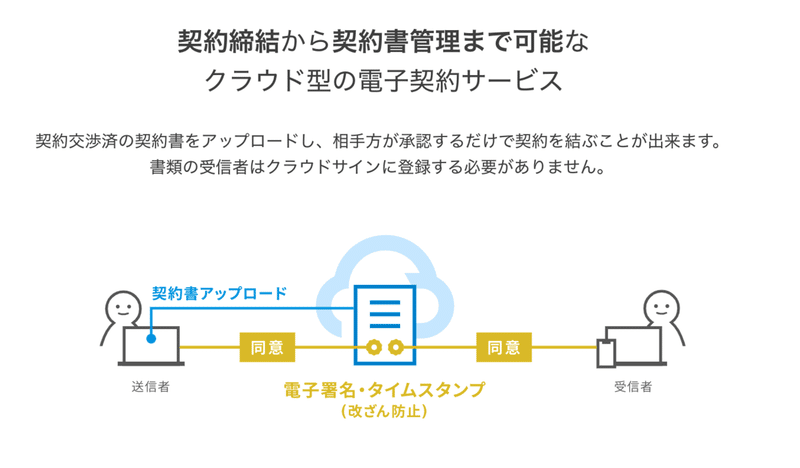

そこでクラウドサインは、顧客に最適なユーザー体験、そして民法の大原則である契約方式の自由に依拠し、今では「事業者署名型」と評される規格をデザイン/選択しました。

振り返ってみれば簡単な種明かしですが、従来まで電子契約ソリューションの主要プレイヤーはいずれも電子署名法に準拠しており、2015年時点では画期的なユーザーデザインでした。

これまでの5年間。否定の日々と、ランチェスター戦略。

この5年間、数え切れない程の講演会、勉強会、法務との対話、弁護士会でのセミナーなどを全国でしてきました。そして必ず出る質問、「電子署名法に準拠していないが、大丈夫か?」。

まず指摘してくださる方々は法に携わる者として適切なリスク判断をしていると理解しながら、「日本は押印文化なので、クラウドサインは流行らないよ。」「二段の推定の最高裁判例がある以上、日本ではクラウドサインは無理だよ。」と言われた事を鮮明に覚えています。

当時の法務の判断として、適切だと思います。決して見返したいとかは思わず、唇を噛み締めながら、自分は「そうですよね。」とその言葉に、思わず相槌を打ってしまった事。そんな自分自身に腹が立った記憶があります。

思えばクラウドサイン、流行らない理由だらけでした。

■クラウドサインが流行らない理由

・クラウドサインで締結された文書は登記審査が通らない(今は解消)

・電子署名法に準拠しておらず、民事訴訟上で文書の真正性が推定されない(今は解消)

・クラウドサインで締結してはいけない契約書がある。労働条件通知書、取締役会議事録、派遣個別契約etc(今は解消and/orもうじき解消)

・クラウドサインを導入しても、取引先が受け付けない(皆で解消する)

・周囲がクラウドサイン化すれば相乗りしたいけど、誰も最初の1社目になりたくない(今は解消)

・日本は強固な判子文化があり、100年以上続く商慣習がある(皆で解消する)

インターネット事業/クラウド事業を成功させるKPIは当時から理解していました。如何にエレガントなセールスオペレーション構築、マーケティングファネル、コンバージョンレート改善の仕組み、チャネルハック。しかしながら、上記流行らない理由を改善しないことには、事業としてスケールしないビジネスでもありました。

だから当初は、法務部門の契約書を全てクラウドサインにするのは時間軸として難しく、受注が見込め、かつ世の中で流通している枚数の多いセグメントをターゲットに置く必要がありました。

例えば「クラウド事業を行う会社の営業部の申込書」を全てクラウド化することにターゲティングを置きました。キラートーク(タグライン)は「自社ソリューションはクラウド化を薦めてるのに、あなたの会社の申込書はクラウド化してないのですか?」と決めました。

そのトークの信頼を勝ち取るためには、クラウド業界のオピニオンリーダーにならなくてはならない。

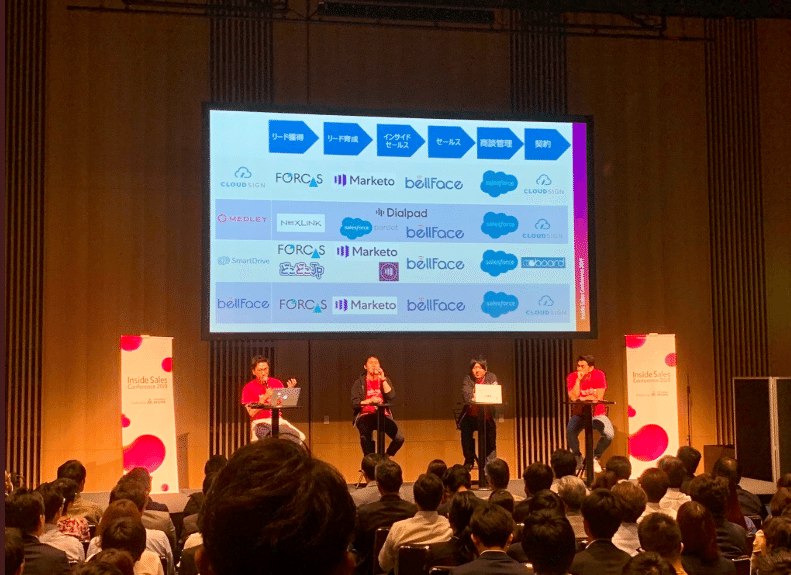

当時自分は事業全体を司る立場ながら、各社のインサイドセールス責任者と共に、セールス系カンファレンスの基調講演、パネルディスカッションに参加しまくりました。参加できる方法はわからない。わからないけど、狂ったようにセールスの発信をし続けました。熱狂して発信していれば誰かの目に留まる。徐々に、呼ばれるようになりました。

上記写真の時は極端に「クラウドサインはセールス向けのSalesTechサービス」だと断言し、セールス向けのカンファレンスで基調講演を行いました。しかも一度オピニオンリーダーになれば、広告宣伝費は無料。

消極的でコミュニケーション取るのが苦手な自分が、人格を変えたかのようにセールス向けのカンファレンスで講演しまくりました。全ては、事業のため。社会のため。

自分以外全員セールスの責任者のパネルディスカッションにいくつも参加したのは、良い思い出です。今では考えられない。

勢い余って、Salesforce主催の「The Model Academia」で選りすぐりのセールスの方々向けにインサイドセールス講座の講師も務めました。

忘れがちですが、自分はつい数年前まで弁護士で営業経験が0の人間です。周りは10年以上営業経験があり、営業組織を束ねている方々。人間って何者にでもなれるんだなあ、と振り返ります。脱線。

そんなこんなでクラウドビジネスを行っている企業は、かなりの率でクラウドサイン導入企業となりました。Sansan、サイボウズ、マネーフォワード、freee、ヤプリ、SmartHR、ビズリーチ、ベルフェイスなどなど。

その次はベンチャーキャピタルをターゲティングしたキャンペーンなども行いました。初めはマスでなく「ランチェスターの法則、弱者の戦略」を取り続けました。全ての契約書をクラウドサイン化することは当初は不可能だとわかっていたからこそ、勝てる市場でファンを作りまくる。そのために自分を「道化」にして、やり切りました。

その他にも、不動産業界攻略のために、同業界に特化したマーケティング、パートナーエコシステム構築など、数えればキリのないほどのVertical攻略の絵図を描いてきました。勢い余って、不動産テック協会の理事にも就任しました。全部やった。以下は遂にアパマンショップ一部店舗のノボリにクラウドサインが採択されたときの写真です。

身を削りながら、少しずつ、少しずつ、業界毎に浸透していきました。そして少しずつ、少しずつ、仲間が増えてきました。何もわからなかったクラウド業界に多くの仲間ができ、ベンチャーキャピタリスト業界に多くの仲間ができ、勿論何も知らない不動産業界にも多くの仲間、友人、戦友達ができてきました。決して独りの道のりではありませんでした。

少しずつ、少しずつ、を積み重ねてきました。勿論上記インダストリー毎の攻略の絵図だけではない。地上戦、テレビコマーシャル、プロダクトデベロップメント、カンファレンスの開催、合弁会社の設立、リーガルテック企業群とのアライアンスエコシステム。少しずつ、少しずつ、事業は前に進んできました。

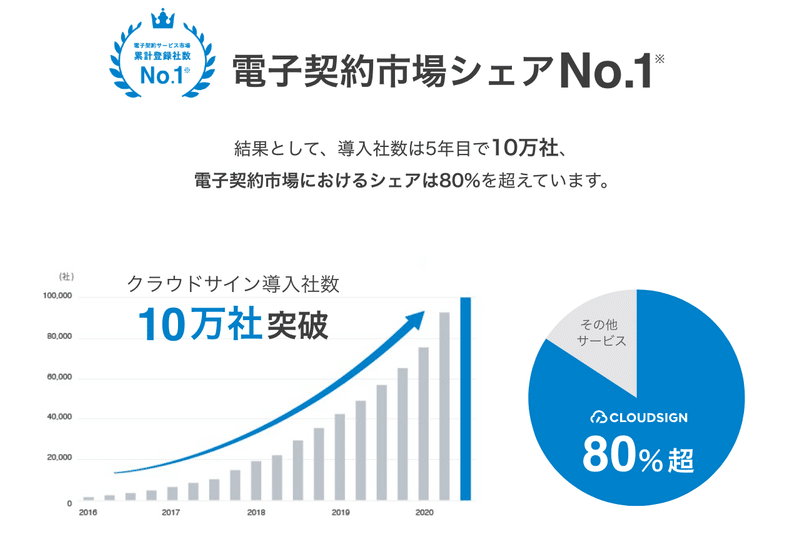

振り返ってみれば、5年間で10万社の企業に導入いただくまでになりました。歴史的にはあっという間に10万社と評価されるかもしれません。でも、当事者にとっては気の遠くなるような道のりでした。

5年前に準拠しなかった電子署名法に、準拠した日

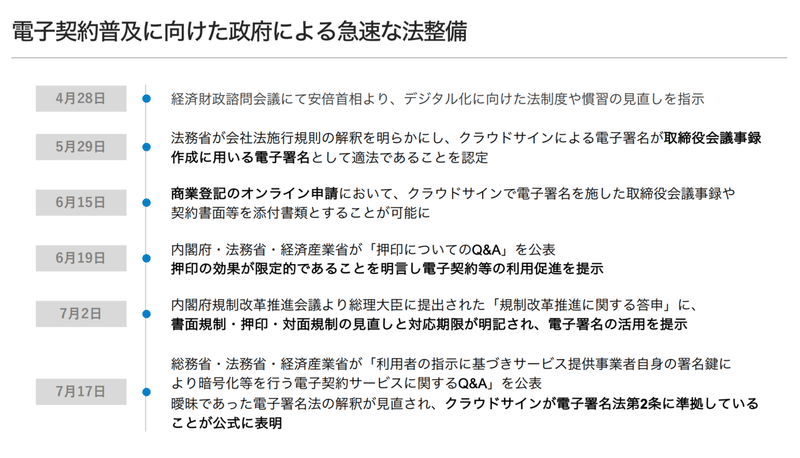

いくつかの取材記事に詳しく2020年4月以降に起きたことは話したため、詳しくは割愛しますが、今年は電子契約業界において法的整備が行われた年になりました。同年5月に内閣府主催の規制改革推進会議に出席させていただき、それ以降灼熱の日々が続きました。詳しくは以下のような時系列です。

2020年7月17日、総務省・法務省・経済産業省により、クラウドサインは電子署名法第2条に定義される「電子署名」に準拠される見解が公表されました。そして同年9月4日、同省らによって、電子署名法第3条にも事業者署名型サービス、つまりクラウドサインの規格でも民事裁判上、推定効が及び得る基準が示されました。

2015年、勇気を持って電子署名法に準拠しなかったクラウドサインが、その5年後の2020年に法の解釈が変更され、電子署名法に準拠することになりました。

法律家として現実と法の乖離、「法の遅れ(Law Lag)」という現象に注目していました。この乖離を埋めるのが、現代に生きる法律家の役割の1つ。

「法の遅れ(Law Lag)」は解消され、電子契約が普及する法的インフラが整いました。

これからの100年、あたらしい契約のかたち

ハンコ(印章のことを便宜的に「ハンコ」と呼びます。)が市民権を得るまでの社会史は諸説ありますが、一般的には明治政府が花押を禁止し、実印を押印する太政官を布告したことにあるとされます(明治6年太政官布告第239号)。この規定は明治12年に廃止されるのですが、同布告が我が国に印章を定着させた決定的な役割を果たしたと評価されています。

明治6年(1873年)、実に147年前です。

その年は、陸軍省から徴兵令が発布されました。明治政府樹立以降、西欧から近代制度を学びに行った岩倉使節団が帰国しました。政変が起き、留守政府を守り抜いた西郷隆盛らが議員辞職しました。欧州で大恐慌が起こりました。歴史、です。

ハンコは利便性が高い、技術革新でした。自署との比較ですが、識字率の問題、大量の書類を決済する際の利便性、(評価はわかれますが)代理決済の利便性などが挙げられます。実際、印鑑制度は取引インフラとなり、ハンコはツールとして全国遍く浸透しました。私たちの社会を、長年に渡り支えてきました。

それから様々な実務慣行が始まりました。

「押印」という文言が付された法令が制定されました。押印された文書は民事裁判上一定の効果を与える最高裁判例が出ました(最高裁昭和39年5月12日判決)。実印を制作できる小売店が全国的に生まれました。各企業内で印章管理規程が制定され、管理部による代理決済の業務分掌が雛形化されました。コンサルタントにより、業務フロー化されました。実印のみの代理決済が現実的でなくなり、契約印と角印が生まれました。

それらが積み重なり、商慣習と呼ばれる程に一般化しました。慣習となると、取引相手との間で契約同意の方法で議論する必要なく、当然にハンコによる手続方法を選択すればよく、取引手続に一定の相互信頼が生まれます。それが私たちの社会を長らく、今尚支え続けたインフラたる所以です。147年の間で、多くの実務を積み重ねてきたからです。

クラウドサイン導入企業の一番の顧客の声は、今も昔も変わりません。

「全ての契約締結をクラウドサインにしたいので、早くクラウドサインを日本中に浸透させて欲しい。」です。自社はクラウドサインにしたが、取引相手がクラウドサインでの同意手続に賛同してくれない、その壁を力強く変えていかなければなりません。そしてそれが、自分の最大の仕事でもあります。

100年間を、もう一度積み重ねる意識が重要だと気付いた瞬間です。ハンコによる実務慣行は上記の通り、100年以上の歴史を持ち、法令、判例、業務フローの確立を積み重ねてきました。そしてその方法を、手続毎に説明不要で、契約当事者双方が事前理解していること。

法令が整備され、ここから「あたらしい契約のかたち」が始まる1年目が始まります。これまでの5年間はあたらしい契約のかたちを始めるまでの準備期間だったんだ、と理解し始めました。「事業者署名型(立会人型)」が10万社に浸透していた社会実績/公知の事実が、法解釈変更の「必要性」に評価されるに足ると判断されるまでに至れたこと。これがこの5年間で本当に私たちが辿り着きたかったことなのだとわかりました。

商慣習を尊重し、理解し、壊すのではなく、もう一度創ること。クラウドサインのミッションは「Rule Re:maker」。カンファレンスイベント名は「RE:MAKERS」。私たちが最も大切にしてきた考え方です。

ー これから始まる「あたらしい契約のかたち」。

これから多くの裁判所にクラウドサインで締結された契約書が証拠書類として提出されるでしょう。これから法令に電子契約を前提とした文言が明記されていきます。契約締結は誰が同意主体者とするのかの業務フローが確立される必要があります。これからもう一度、100年間の積み重ね。取引決済の相互信頼を生み出すために、力強く、商慣習を創る必要があります。

クラウドサインの6年目の仕事がわかってきました。あたらしい100年の1年目を創ることです。あたらしい契約のかたちを創り上げていくことです。

「事業者署名型(立会人型)」の講学上の整理。その理解の日本中の浸透。業務フローコンサルティング。大企業側のクラウドサイン受容の改革。行政によるクラウドサインの利用による、住民サービスの向上。

それが出来たとき、クラウドサインは皆様の生活の様式となり、「クラウドサインする」で会話が成り立つ日が来るのでしょう。そんな願いを込めて、クラウドサイン5周年のキービジュアルを作りました。

あたらしい契約のかたちを力強く創ってまいります。クラウドサイン6年目も全力で推進してまいりますので、今後とも何卒ご厚誼ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

お読みいただきありがとうございます( ´ ▽ ` )ノ