細かすぎて伝わらないグラミー賞2022よもやま(その3の2)

【第64回グラミー賞ノミネーション クラシカル部門(2)〜ベスト管弦楽パフォーマンス賞〜】

11月末にグラミー・ノミネートが発表されてから、はや1か月以上が経ってしまいました。というか、年が明けてしまいました。というか、もう2月1日の授賞式まで1か月を切ってしまっているではありませんか。ぎゃー。この、ノミネート作品を眺める日記シリーズも、2月1日までに終わらせなければなりません。

先を急ぎましょう。

前回はクラシカルのプロデューサー・オブ・ザ・イヤーとクラシカルの録音賞について、ねちねち書きすぎてしまいました。が、この2つは正確には「クラシカル部門」というカテゴリーの中の賞ではなく、プロデューサーと録音のカテゴリーにおけるクラシカル作品を対象にしたカテゴリーなのです。つまり、あれだけ書いてまだ本題に入ってなかったという暴走っぷり。

お付き合い下さっている皆様に深謝しつつ、ここからようやくクラシカル部門について書きたいと思います。

あくまで個人の感想ですが、今回のクラシカル・カテゴリーのノミネートは、クラシック・ファン以外(の、クラシックを聴いてみたい音楽ファン)にも自信をもっておすすめしたくなる作品が多かったなーという印象です。

なので、ここもまたがっつり書いておきたい気がしないではない。よろしくお願いします。

クラシカルの賞は、全部で8部門。

以前はクラシカル・カテゴリーの中に“クラシカル・クロスオーヴァー”の賞があり、ここにはライト・クラシック系だけでなく、さまざまなジャンルと融合した“純粋ではない”クラシック的なものは全部まとめてぶちこまれていました。が、今、この賞が廃止されたというのもまた、クラシック音楽の多様性が急速に進化している現実を象徴しているのではないでしょうか。

《最優秀オーケストラル・パフォーマンス賞/Best Orchestral Performance》

管弦楽曲のパフォーマンスを対象とする、指揮者とオーケストラに贈られる賞。

【1】ジャンカルロ・ゲレーロ指揮 ナッシュヴィル交響楽団

『アダムズ: 私の父はチャールズ・アイヴスを知っていた; ハルモニーレーレ』

Giancarlo Guerrero, conductor (Nashville Symphony Orchestra)

『Adams: My Father Knew Charles Ives; Harmonielehre』

グラミー賞の常勝軍団、ナッシュヴィル交響楽団。

2000年にナクソス・レーベルとの提携が始まってから、なんとグラミーへのノミネートは27回、うち受賞14回の5割打者。08年から芸術監督を務めるコスタリカ人指揮者ゲレーロの功績も大きく、ドアティ、アダムズ、ルーサー=アダムズやコリリアーノ、ゴリホフなどなど、数多くの現代もの作品を録音しています。

クラシック以外の音楽でも話題の多いオーケストラで、特にナッシュヴィル在住のシンガー・ソングライター、ベン・フォールズとはさまざまなライヴや録音でコラボしてきました。フォールズがリリースしたピアノ協奏曲も、もちろんナッシュヴィル響との共演。彼はナッシュヴィル響のボードメンバー(理事)のひとりでもあり、音楽面だけでなく運営面でもさまざまなアドバイスをするなどオーケストラに貢献しています。

かつてテイラー・スウィフトがナッシュヴィルに暮らしていた時には、オーケストラのメンバーが彼女のPV撮影に関わったこともあったりと交流は深く、テイラーは自身の二十歳の誕生日を記念してナッシュヴィル響に10万ドルを寄付しています。また彼女は、2011年にはナッシュヴィル響が主催する“人々の調和に貢献した音楽家”に授与されるハーモニー・アワードも受賞しました。

カントリー・ミュージックのみならず、多様な音楽ジャンルがまじりあうミュージック・シティ=ナッシュヴィル。そんな街のオーケストラなだけに、ナッシュヴィル響もジャンルに縛られない柔軟な活動が魅力的です。

今回ノミネートされた作品は、2018年に録音されたジョン・アダムズ「私の父はチャールズ・アイヴズを知っていた(My Father Knew Charles Ives)」(2003)と、アダムズの代表作のひとつ「ハルモニーレーレ」(1985)のカップリング。「私の父は〜」という不思議なタイトルは作曲家モートン・フェルドマンのサジェスチョンによるものだとか。実際にアダムズの父親がアイヴズを知っていたのかどうかはわかりませんが、音楽的な意味で”アダムズ世代にとってのアイヴズ”という示唆もありそうです。アイヴスよりもっとポピュラーな、大衆的な作曲家の影響が、アイヴズのエッセンスにちょこっと混じっているような気がするのですが…浅学なワタクシにはよくわかりません。錯覚かもしれない。でも、そんな既視感もまたよき。

ジョン・アダムズというと、ちょっとひねくれて小難しい…イメージがありますが。いつもキレキレで明快、かつ繊細を極めるゲレーロの指揮は、アダムズの本質にあるジャズや古典音楽の揺るぎない高揚感やせつなさを、わたしのように現代音楽になじみのない一般シロートにも伝わるようにわかりやすく丁寧に表現してみせてくれます。

なお、2012年からナッシュヴィル響のコンサートマスターを務めているのは、日本人ヴァイオリン奏者の岩崎潤さんです。

日本ではそれほど馴染みのないナッシュヴィル響ですが、全米屈指の実力派。海外オーケストラの来日も難しくなっている昨今ですが、ぜひともいちどは生で体験したいオーケストラのひとつです。

【2】マンフレッド・ホーネック指揮 ピッツバーグ交響楽団

with ピッツバーグ・メンデルスゾーン合唱団

『ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調 Op.125《合唱》』

Manfred Honeck,Mendelssohn Choir Of Pittsburgh & Pittsburgh Symphony Orchestra

プロデューサー・オブ・ザ・イヤー候補のデイヴィッド・フロストが手がけたカンサスシティ響の新作と同じく、こちらもオーディオ好きにはおなじみの高音質レーベル《Reference Recordings》からのリリース。というか、ピッツバーグ響はReferenceからずーっと高音質シリーズを出しているので、たぶん日本でもそっち方面のマニアの方々はよくご存じのオーケストラではないかと思います。マニアも唸る大迫力でゴキゲンなダイナミック・サウンドのオーケストラ。

日本ではアメリカのオーケストラの最大の特徴は《音がでかい》ことだと昔からずっと言われていますが、正直、迷信です。ただ、そういう意味でホーネック指揮ピッツバーグ響は、(あくまで良い意味で、ですが)日本で考えられているアメリカン・オーケストラ的な魅力を今も放っているのかもしれません。

ちなみに、この録音の翌年となる2020年はベートーヴェンの生誕250周年。パンデミックがなければもっとドッカンドッカンもりあがったはずですが、それでもまぁ、かなりもりあがりました。そして、この2019年、ピッツバーグ響は創立125周年。というわけで、250周年と125周年を記念した公演&リリースだったとのこと。

こちらに、公演のハイライト映像があります。

この密なステージ、密な客席。懐かしいですね。というか、もはや恋しいですね。

余談ですが、ピッツバーグ響の本拠地ホールは“ハインツ・ホール”っていうんですよね。まぁ、日本でいえば“サントリー・ホール”とか“味の素スタジアム”みたいなもので、地元の有力企業の名がついたホールは特に珍しくもないですが。それでも“ハインツ・ホール”って響き、なんだか好きなんです。ホールのロビーにウォーホールの巨大壁画とかあってほしい、と想像してしまう。

「アメリカのクラシックは、やっぱりケチャップ大事だなー」みたいなイメージで(意味不明)。

それにしても。ふだん、デビュー10周年とか発売20周年アニバーサリー・エディションとか、いちばん長くてもデビュー50周年…くらいのタイム感の世界で生きている者にとっては、100年だの200年だの、クラシック界の《周年モノ》ってのはスケールが大きいなぁと、いつも思います。20年なんて、端数なんだぜ。

【3】ニコ・ミューリー指揮 サンフランシスコ響

『ミューリー: スルーライン』

Nico Muhly, San Francisco Symphony

『Muhly: Throughline』

ポスト・ロックやインディ・フォーク人脈との繋がりも多く、柳楽優弥主演、故三浦春馬のラスト作品のひとつであるNHKドラマ&映画『太陽の子』の音楽を手がけるなど日本でも注目度の高い人気作曲家、ニコ・ミューリー。1981年生まれ。現代の若手作曲家界隈では、キャロライン・ショウらと並び、クラシカルとポップ・シーンの間で通訳・翻訳者的な役割も果たすアメクラ・キーパーソンのひとりです。

ミューリー作曲の「スルーライン」はパンデミックの最中にサンフランシスコ響の委嘱作品で、同響が主催したデジタル・コンサート・シリーズ“Throughline: From Hall to Home”の一環としてウェブ上で世界初演されました。

この世界初演の指揮者は、作曲者であるミューリー自身。なので、指揮者とオーケストラに与えられるこの賞は、作曲家ではなく“指揮者”としてのノミネートになります。作曲家が自ら指揮まで手がける演奏は、なんとなく“シンガー・ソングライター”っぽいイメージがあります。

あのジョン・アダムズ先生が冗談まじりで語っていたことですが、いわく、どんなにどんなに高名な名指揮者でも、自分の作品を初演してもらう時のリハーサルを見ていると絶対に何かひとこと言いたくなるそうです。そして、ひとこと言うと、ついでにもうひとこと、そのついでにもうひとこと…と、なってしまいがちなので、いつも必死でこらえているとか。おっかないっすね。

となると、やっぱりクラシックも自作自演、最初は作曲者が自ら指揮をするのがいちばん好ましいのでしょう。

さて。この「スルーライン」は演奏時間わずか19分弱ながら、全部で13楽章からなる“ミニ協奏曲”。“コロナ禍によって生じた法的、および肉体的な束縛”を踏まえて作られたという、まさに2020〜2021年ならではの時代背景を映し出す作品です。

密を避けて「ホールの舞台に立つの最大で6人まで」とか、飛沫が飛ぶ楽器はリモートで、とか、ソリストもそれぞれのホームグラウンドから参加…とか、作品の中にはコロナ禍における新しいルールがいろいろあるのですが、演奏者たちの自由な演奏はルールも距離も超越して、ただひたすらに圧巻のアンサンブルを組み上げてゆきます。

楽章ごとに次々と豪華なソリストたちが登場します。

なかでも特筆すべきは、ミューリーの友人であり、今や映画音楽界・クラシック界での足場も盤石になりつつあるブライス・デスナー(ザ・ナショナル)の参加。彼のエレキ・ギターの、弦楽器たちとの絡み。ありがちな「ロック・ミーツ・クラシック」なんて安易なものじゃない。深い!さすがです。

もひとつ、同じくクラシック界からの注目も高いエスペランサ・スポルディングがベースと歌による即興プレイでオーケストラと対峙する場面も鳥肌ものです。

まぁ、でも、そんなこんなは言葉で説明するよりも、この作品のワクワクする感じや幸せオーラは実際に聴いてみるのがいちばんですね。CD音源で聴くのもよいですが、正直、やっぱり映像で見るのが最高。映像のほうがいわゆる“わかりみが深い”と思います(笑)。

サンフランシスコ響の公式YouTubeにアーカイヴされている“Throughline: From Hall to Home”からの「Throughline」全編映像は↓こちらです。

制作ノートによると、ミューリーの作曲を人工知能によって仕上げたりといろいろすごいことがおこなわれていたようで、そのあたりもじっくり読んで聴くも楽し。でも、ジャムセッション的なせめぎ合いで進んでゆく音楽そのものを素直に受け止めるだけでもエキサイティングです。決して難しいものではないです。同じコロナ禍を生きてきた者として、閉塞感の中でも力いっぱいフルスイングしているようなアンサンブルとは、心が通じ合うような気持ちになったり…。

ちょっとネタバレになりますが、このロックダウンの中、マイケル・ティルソン=トーマスの後を継いでサンフランシスコ響の新しい音楽監督に就任したばかりのエサ・ペッカ=サロネンも登場します。しかも、元キラキラ王子さまキャラだったサロネンだけあって、いきなり北欧の森から登場します。ふつうにおじさんのかっこなんですけどやっぱり、仕草のひとつひとつがかっこいい。素敵。妖精みたい。

そして。

冗談はさておき、この作品、サロネンの登場する瞬間こそが白眉なのです。ミューリーいわく「最後は6千マイル先からサロネンが指揮をする」。そのとおりです。そして、ここでのサロネンの“指揮”(←あえてカッコでくくる意味は、映像を見るとわかります)は、たぶん「地球を伝って指揮をする」という表現がぴったりだと思います。これもやっぱり、サロネンにしかできない“演奏”だなー。

ソプラノのジュリア・ブロックも、素晴らしい存在感を見せてくれます。彼女のことを知らなかった人も、たぶん、この映像を見たらきっとものすごく興味を惹かれると思います。かっこいい。とにかく、かっこいい。その言葉しか出てきません。

ご参考までに、彼女がNPR“タイニー・デスク・コンサート”のリモート版に登場した時の映像。うう、かっこいい!

【4】ヤニック・ネゼ=セガン指揮フィラデルフィア管弦楽団

『プライス:交響曲 第一番 & 第三番』

『Price: Symphonies Nos. 1 & 3』

Yannick Nézet-Séguin, conductor (Philadelphia Orchestra)

今年のグラミー賞クラシカル・カテゴリーは、ワタクシの見解ではイヤー・オブ・ネゼ=セガン。なんといってもヤニック・ネゼ=セガンに尽きます。

ちなみに昨年と一昨年のオーケストラル・パフォーマンス部門は、グスターボ・ドゥダメルとLAフィルのコンビが連覇達成。一昨年はアイヴスの交響曲集、一昨年はクリス・シーリーも「今いちばん気になる作曲家のひとり」と注目する若手作曲家アンドリュー・ノーマンの世界初演録音での受賞でした。

その前までは、アンドリス・ネルソンスが欧州での録音を含めたさまざまなオーケストラと録音しては軒並み受賞…という無敵モードが続いていました。

現在、米国で活躍する若手指揮者の筆頭といえばドゥダメル、ネルソンス、そしてヤニック・ネゼ=セガン。クラシック界の世代交代が活発になり始めて約10年、その先頭を担ってきた3人がグラミーでも常連になっている。この安定感!

今、米国クラシック界で最熱な男。ヤニック・ネゼ=セガン。

とはいえ、彼はカナダのケベック州モントリオール出身のカナダっ子なのですが。彼に限らず、米国の音楽史における“カナダからの視点”というのは、常に重要な役割を果たしてきました。

ロックでいえば、ザ・バンド。そして、ニール・ヤング。彼らには、おとなりのカナダでアメリカの音楽を聴いて育ってきたからこそ見えてくる“アメリカ”というものがありました。ネゼ=セガンも彼らと同じように、アメリカという多様すぎる国の文化を、いちばん近い“第三者”という立場から、近視眼的にならず客観的に俯瞰でとらえて再構築することができる…という、そんなカナダ人ならではのスタンスを原動力とする芸術家のひとりなのだと思います。

ネゼ=セガンは現在、米国内ではフィラデルフィア管弦楽団とメトロポリタン・オペラの音楽監督を兼任しています。米国でもトップクラスの、しかも管弦楽団と歌劇場という異なるジャンルのオーケストラふたつを40代の若さで率いている天才で鬼才、そして異才。さらには、ひと昔前の大物指揮者=気難しいというイメージを完全にぶち壊すお茶目でフレンドリーなキャラ。コロナ禍では、モントリオールの自宅にいながらメトロポリタン・オペラやフィラデルフィア管の大編成オーケストラをリモート指揮して、オンライン・コンサートや楽しいYouTube企画などで大活躍。リスナーのみならず、ロックダウンで不安を抱えるミュージシャンたちも勇気づけていた様子は今も忘れられません。

上から目線でなく、みんなの中にまぎれてワチャワチャしている姿がやたら尊い…。そんな、まさに今どきのポップ・スターという存在感のスター指揮者です。

今回、ネゼ=セガンは3つの部門でノミネートされています。

・最優秀オーケストラル・パフォーマンス賞(フィラデルフィア管の指揮者として)

・最優秀オペラ録音賞(メトロポリタン・オペラの指揮者として)

・最優秀クラシカル・ソロ・ヴォーカル・アルバム賞(米国のメゾ・ソプラノ、ジョイス・ディドナートと共演したアルバム『冬の旅』で、ピアニストとして)

単に3部門ノミネートというなら他にいくらでもあることですが。オーケストラ指揮者、オペラ指揮者、そしてピアニスト…という、まったくベクトルの異なる3つの才能が同じタイミングで評価されたというのは、本当にものすごいことだと思います。すべての仕事に対して、謙虚に努力を続けてきたことへの評価。快挙です。ネゼ=セガン自身も、ノミネーション発表の翌日「いまだショックから覚めません!」と興奮のコメントをインスタグラムにアップしていました。

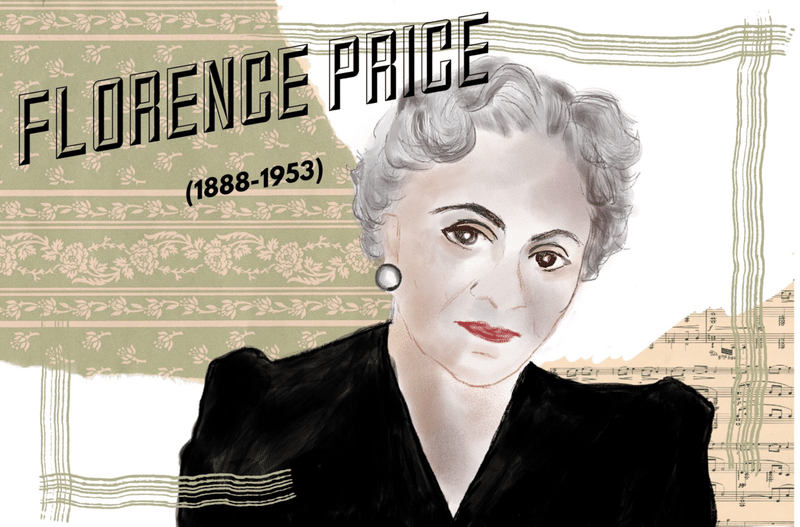

さて。今回、ネゼ=セガン&フィラデルフィア管のノミネートは、黒人女性作曲家プライスのふたつの交響曲をとりあげたアルバム『Price: Symphonies Nos. 1 & 3』の録音によるもの。

アーカンソー州リトル・ロック生まれのフローレンス・プライス(1887-1950)は、ガーシュウィン、コープランドと同じ時代を生きた黒人女性作曲家。

すでに故人ではありますが、彼女もまた“今”を描く旬の音楽家。

プライスは“初めて全米メジャー・オーケストラに取り上げられた交響曲の作曲家としては、初の女性アフリカ系アメリカ人”として知られています。ここ数年、特にに米国内ではプライス作品が演奏・録音される機会がぐっと増え、ジェンダーフリーやブラック・ライヴズ・マターといった社会運動のうねりも追い風となって再評価の動きが活発になっています。

交響曲だけでなく歌曲やピアノソナタ、そして讃美歌のアレンジやコマーシャル、舞台音楽まで幅広く手がけた多作な人で、近年、未発表の曲も続々と発掘、初録音されています。

とはいえ、米国近代クラシックの父と称えられるコープランドやガーシュウィンと同じ時代に、彼らが自分たちのシグネチャー・サウンドとして用いた黒人霊歌やジャズのブルーノートの要素を“他人事”ではなく自身のルーツとして取り入れていた事実を鑑みれば、やはりプライスの作品に対する評価は決して正当とは言い難い。そういう意味では、いまだ“知られざる作曲家”のひとりといってもよいのでしょう。

フィラデルフィア管による、交響曲第三番から。

ほれぼれ。

↑アルバム収録曲ではありませんが、ミシェル・キャン(ピアノ)とフィラデルフィア管メンバーによるピアノ協奏曲も素晴らしいのでご紹介しておきます。交響曲ではいかにもジャズ、ゴスペルを引用しました…という場面もありますが、彼女の真骨頂はむしろ、クラシカルな響きの中でほのかに香るブルーノートの要素や、いかにも南部っぽい優雅でおっとりしたメロディなどの中にあるのかもしれません。女性的とか黒人的というふうにも説明できるのかもしれませんが、個人的にはもっと広い意味でのアメリカっぽさに胸がおどります。「古き良き」などという言葉では誤魔化されない、リアルな匂いをともなったアメリカの記憶…というか。

プライス作品をフィラデルフィア管がとりあげた理由として、ネゼ=セガンは「ダウンロードやストリーミングによる音楽流通が主流となった新時代にプライス作品をあらためて紹介し、讃えたいと思った」と語っています。

たしかに、過去、プライスの音楽は純クラシックとしては賛否両論があったのかもしれません(まぁ、ガーシュウィン同様に)。が、サブスク機能によって自由気ままにジャンルの壁を横断縦断できる今、ジャズやR&B、HIP HOPといった音楽を好む人たちの耳にプライスの音楽が届くことは決して困難なことではありません。多様な音楽要素が融合されたプライスの音楽が持つ生来の美しさと楽しさ、魂の自由さ、そして目を見はるようなコラージュ感覚…といったものに心うばわれるのは、決してクラシック・ファンだけではないはず。

そんな“旬”としてのプライスの魅力を伝えるのに、ポピュラー音楽にも造詣の深いネゼ=セガンと、『ソウル・トレイン』の昔から華麗なるフィラデルフィア・サウンドを支えてきた影の功労者たるフィラデルフィア管(組合の問題で、かつて楽団員たちはフィラデルフィア・ソウル名盤の数々に匿名で参加していたw)とのコンビほどの適任はないでしょう。

わたしにとってこのアルバムは、文句なしに2021年のアルバム・オブ・ザ・イヤー。ひきこもりのコロナ禍、泣きながら家でずーっと聴いていました。そして、感動のあまり、昨秋発行された電子音楽雑誌『ERIS』第34号の拙連載《オレに言わせりゃクラシック This is How I Feel About Classical Music》でもプライスについてたっぷり書かせていただいております。お暇な時にご覧いただけたらうれしいです。

ちなみに『ERIS』はメールアドレス登録だけで無料購読できる音楽雑誌。他にもたくさん読み応えのある記事が掲載されていますので、全方位の音楽ファンにおすすめしたいです。

私がプライスについて書いた10周年記念号は大貫妙子さんがジョニ・ミッチェルについて語るロング・インタビュー(大貫さんが公のメディアでこれほどたっぷりジョニを語ったのは初めてだそう)などなど豪華な内容で、あまりにも太っ腹で信じてもらえないことが多いようですが(笑)本当にタダで読めます。

▼音楽雑誌ERIS

第34号 10周年記念号

↓メアド登録や、購読の手順などについてはこちらをご覧ください。バックナンバーもすべて読むことができます、過去記事の一覧もこちらから。

能地祐子『オレクラ』は再評価が高まるアメリカ初の黒人女性クラシック作曲家フローレンス・プライスを紹介。ネゼ=セガン指揮フィラデルフィア管の「交響曲第一番&第三番」は先週グラミー賞候補に。さらにオペラ作家のジャン・カルロ・メノッティも詳説https://t.co/9SyObFdfou

— eris_magazine (@eris_magazine) December 1, 2021

グラミーにノミネートされた作品は全部応援したいですが。でも、やっぱり今年はネゼ=セガンとフィラデルフィア管が受賞したらうれしいな。祈。

【5】トーマス・ダウスゴー指揮シアトル交響楽団

『R.シュトラウス:交響詩“ツァラトゥストラはかく語りき”スクリャービン:交響曲第4番“法悦の詩”』

Thomas Dausgaard, Seattle Symphony Orchestra

『Strauss: Also Sprach Zarathustra; Scriabin: The Poem Of Ecstas』

前回、最優秀アルバム技術賞のところでも、自分でもウンザリするほど熱く語ったシアトル交響楽団。こちらのオーケストラも、演奏よし、録音よし、のノミネート常連組。録音賞だけでなく、本丸であるこちらの賞にもノミネートされています。なお、シアトル響は2011年から音楽監督を務めてきたリュドヴィク・モローに代わり、2019年、デンマーク出身のトーマス・ダウスゴーが就任したばかり。これは、そのダウスゴー時代になってからの初CD。で、初ノミネートです。

モロー時代は、とことんダイナミックな王道レパートリーも評判よかったですが、ちょっとマニアックで攻めた選曲の近現代ものも素晴らしかった。前回もご紹介したように、CDを聴いたテイラー・スイフトが、あまりに感激してソッコーで5万ドルの小切手を書いてしまったというジョン・ルーサー・アダムズの「Become Ocean」もモロー&シアトル響によるものでした。

なので、個人的にはモロー時代の終わりをいまだ悲しんでおります。なので、このダウスゴー時代のアルバムはこれから聴こうと思います。すみません。もちろん、コンビでの初シーズンにこんな大曲のカップリングCDを出して、しかもいきなりグラミー・ノミネートされるくらいなので、いい作品なのは間違いないと思います。ずっと前からシアトル響での客演はとても好評だったのを記事で読んでいたので、楽しみです。て、投げやりに書いてる訳ではないのですが…テキトーですんません。

●と、いうわけで。

最初に「先を急ごう」とか書いたくせに、そうこうするうちにたった1部門の話題だけですでに1万字を超えてしまいました。

やばいぜ。

今回、この部門のノミネート作品には大好きな録音、大好きなオーケストラ、指揮者がたくさんだったので、ついつい長くなってしまいました。なぜ、好きなことはこんなにいくらでも書けるのでしょう。誰かが読んでくれても、くれなくても、好きなことを書いている時は全然気にならないのです。読んでもらえるのか、もらえないのか…ばかりを気にしてきた仕事の反動なのかもしれません。

なので、宴もたけなわではございますが。

本日はここでいったん〆させていただきます。

と、いうわけで、次回は最優秀オペラ・レコーディング部門から始めたいと思います。いやー、オペラもいい作品が多いんですよ。どこまで行けるかなー。2月1日の授賞式までにはなんとか終わらせたいです(笑)。

それにしても。今日、これを書きながら、またもやあらためて思ったのですが、アメリカのクラシックは本当に面白くなってきていますね。

で。そのきっかけとして、サブスクやコロナ禍でのストリーミング技術の発展も大きかったと思います。10年くらい前には、聴いてみたいアルバムの多くが配信販売オンリーだったり、会場販売か米国内通販のみの超絶ローカルなインディーズ盤状態だったり。あるいは、ものすごく興味のあるグループがいて、そこそこ評判もいいのだけれどなかなかメジャー・レーベルではリリースできていない…とか。と、聴きたい作品に限って、音源の入手がものすごく難しいものが多かった記憶があります。

今になって思えば、あの当時の日本は“サブスク前夜”でした。

サブスクが浸透したことによって、日本に限らずクラシック界は足元の環境がずいぶん変わってきたんじゃないかと思います。

わたし自身、サブスク時代になる前と後ではクラシックの楽しみかたもずいぶん変わり、そのおかげで視界も広くなったと痛感しています。

まだセールスや動員など数字的に立証されてはいないかもしれませんが、聞き手・作り手の意識の変化や世代交代といった変容の時代において、サブスク文化はものすごく貢献しているように感じています。で、今回とか前回あたりのグラミーのノミネーションには明らかに時代の変化が反映されているのではないかと。なんの根拠もないけど、そんな気がしてならないのです。

どんな音楽ジャンルでも同じですが、サブスクでの検索とかリコメンド、プレイリストといったものが与えてくれる情報は、これまでのネットや活字といったメディアからの情報とはまったく質が違いますね。いいとか悪いとか比べられるものではなく、別次元のどこかで眠っていた自分の“音楽の聴き方“が覚醒させられるというか…。なので、これからはクラシックのまったく新しい聴き方というのもあっていい。と、思っています。

というわけで。今日もまた、長々とした記事に最後までおつきあいいただき本当にありがとうございました。よかったら、最後に「スキ♡」など押していただけるとウイ・アー・オール・アローンの境地ですごくうれしいです。

つづく。

●Spotify●東京スケバンplaylistのおしらせ●●

昨年の夏から始めた、1日1曲の日記形式マンスリーplaylist。気に入った新曲や、楽しみにしているアルバムからのリードトラック、何かのはずみでふと思い出した曲、その日に聞きたい曲…などなど、新旧あれこれ毎月30曲とか31曲とか。自分の日記帳みたいなつもりで始めましたが、1か月ぶんたまると結構なかなか悪くないプレイリストになるんです。こちらのスケバン日記と連動するつもりで始めましたが、今のところ連動していません。でも、今年こそ連動したい(笑)。

よければ、こちらもFollowしてもらえると励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?