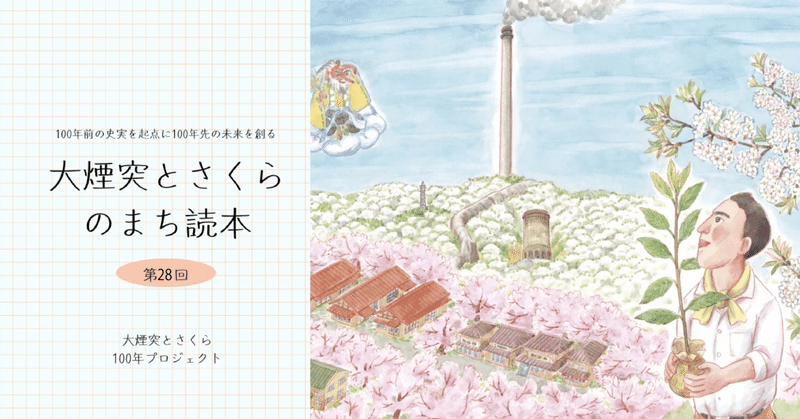

大煙突とさくらのDNAが現在につながる

大煙突は日立のシンボル

今から100年以上も前、近代鉱工業発展の時代に、「人と自然と産業の共生」のため、世界的にも先進的な煙害防止の取り組みがここのまちでありました。

155・7mという世界一の高さを誇る大煙突は、先人の志の高さと行動により、山の上に悠然と雲を突き抜けて建てられました。

ふるさと日立のシンボルとして、どれだけ歳月を経ても、3分の1に折れてしまっても、多くの人がこの煙突に寄せる思いは、変わりません。

失敗を恐れず、日本の鉱工業の一試験台として建てられた大煙突は、一山一家の日立鉱山の「企業と地域社会と自然との共存共栄の精神」を現すものでした。

努力と挑戦、闘いの日々

鉱山業の宿命として避けがたい、煙害問題に、どれほど多くの人々や企業人たちが苦しめられ、立ち向かってきたのか。そこには長い時間と地域を越えた未解決の問題を解決するための、人々のさまざまな努力と挑戦、闘いの日々がありました。

新しい時代を目指す日本の鉱業界が発展していく中で、公害問題とどう向き合い解決の道を見つけていけるか。この問題に真摯に立ち向かった人たちの努力があり、共に至難を克服してきた地域の力があったことを、私たちは大煙突とさくらのまちづくりの実践から学ぶことができます。

公害の問題と克己の力

共に日立鉱山の煙害問題に向き合った地域代表の関右馬允の著作『日立鉱山煙害問題昔話』の巻頭言に、日立鉱山創業者である久原房之助は、科学や技術が発達すればするほど想像を超えた被害や問題を引き起こしていく煙害や公害について「公害問題は常に新しい。それは人類に背負わされた永遠の十字架にも似ている」と記しています。

そして、「公害の問題はむしろわれわれに対して『克己(※1)』ということを、教えてくれているとも言えよう」と、この問題が私達に科学・技術(テクノロジー)と人間が共存共栄していくことの大切さを学ばせてくれているとメッセージしました。

日本の鉱業発展のための一試験台

このような信念を持ち、日立鉱山の責任者として大煙突の建設を決断した久原房之助は、一企業の枠を超え、成功不成功という結果を問わず「この大煙突は日本の鉱業発展のための一試験台として建築するのだ」という考えのもと、今後の鉱業界にいかなる煙突を建設すればよいのかを示唆するものになればと大煙突建設にチャレンジをしています。

しかし、この決断は、操業して間もなく発展途上にある日立鉱山にとっては、企業の存続や生死を左右するほど重要な問題だったことは、疑う余地もないものだったと思われます。

煙害という大問題が、その後の鉱山や地域にどのような答えを出していくのか、どう向き合っていくべきなのか、この時代の多くの人たちが、その進路にさまざまな不安を感じていたのではないでしょうか。

当時の社会風潮からしても、大胆かつ信じられない試みとして、多くの企業や人々が注目をしていたものと思われます。

科学や技術の力と自然の教え

未知なること、予測がつかないものであっても、科学や技術の力、自然が教え、示してくれることを信じた久原房之助の決断は、自分たちの鉱山の自然環境やそこに住む人々の生活を守り持続させていくという信念に立った行動として、現代のSDGsの精神にも通じるものを感じます。

100年以上も前の社会環境の中で、克己の力を信じて多くの反論を退けて前に突き進んでいった久原房之助、角彌太郎、関右馬允、そして、彼らを支えた人たちの力を、いま私たちは後世の人たちに語り伝えていかなければならないものと思います。

山林を、田畑を、むしばんでいく煙に向き合いながら、何ができるか、何から進めるべきかを試行錯誤しながら、解決策を探して実験を重ね討議していった角彌太郎、鏑木徳二、山村次一たちの姿がそこにはありました。

煙害に真摯に立ち向かう姿は、被害の大きかった入四間地区・中里地区の人たち、代表となって行動した関右馬允たちに、被害者・加害者という立場を越えて双方一体として問題に向き合わせ、共に解決を模索する大きな力になりました。

こうした信頼関係が、共に考え行動していく仲間としての意識を生み出していき、やがて、企業と地域の共存共栄の信頼関係を生み出していったのではないでしょうか。

農場の片隅にオオシマザクラの苗木

石神の農場の片隅に芽を出したオオシマザクラの小さな苗木が、次々に育ち、やがてソメイヨシノが接ぎ木されて、荒廃した山に林に、そしてまちの中に植えられていきました。

今、私たちのまちに根を下ろしたさくらの木、その一本一本には、種をまき、水をやり、山林や学校の校庭に、社宅のまわりや、公園に、まちを流れる川べりに、さくらを植えていった人たちの姿がありました。

仕事で植林した人、家族で植えていった人、友達と一緒に植えた子どもたち、いろんな人たちの手で、さくらの木々一本一本が思いを込められて植えられたのではないでしょうか。

人を育て、自然を育て、まちを育てる

先人が悩み苦労を重ねて、困難を克服していった煙害問題、煙害被害からの自然回復のためのさくらの植林は、自然を育て、人を育て、まちを育ててきました。

はるか遠い火山の島、大島で誕生した小さなオオシマザクラの種や、煙害防止のためさまざまに挑戦をした先人の意識が、産業都市日立の「人と自然と産業の共生」というDNAとなって、世界中に広がっていったことを想像してみるのも楽しいものです。

現代を生きる私たちが、100年前に先人から引き継いだ大煙突とさくらに込められた先人の志を大切にして、いつまでも自然や地球環境を守り、すべての人たちがよりよい世界に暮らせるよう、世界中にメッセージを伝えてつないでいきたいものです。

文=大畑 美智子

(※1)克己

論語にある言葉が語源で「信念をもって己に打ち克つ」、[自らを律し強い意志をもって努力を重ね行動すれば、目標を達成できる]などの意味がある。久原の座右の銘とする「人間へこたれたらおしまいだ」という言葉に通じる。

【主な参考文献】

『大煙突の記録―日立鉱山煙害対策史―』(株式会社ジャパンエナジー・日鉱金属株式会社/1994年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?