共楽館の建設

鉱山と地域の共生「共に楽しむ館」

大煙突の完成により、煙害補償金が減少したことで、この機会に鉱山でのインフラ整備が進められました。明治後期から大正初期、各地の鉱山や炭坑などで、労働者のための娯楽施設・劇場建設が活発化していった時代でした。

日立鉱山でも福利厚生施策を進め、従業員の長屋・社宅・病院・学校等の施設充実が進むと、従業員の福利厚生のかなめとして一山一家のシンボル的な鉱山劇場が作られました。

大正6年(1917)2月19日に創建された共楽館は、はじめは大雄院劇場という名で設計されていましたが、四代目所長となった角彌太郎の命名で「共楽館」と名付けられました。

劇場建設は、大正7年(1918)に東京鉱務署長への書類で「鉱夫の酒・遊興に代えて精神的慰安を与えるものとして、二カ所の劇場を設けた」と報告されています。

すでに採鉱部門の拠点である本山に本山劇場ができ、製錬の拠点となる大雄院地区にできる劇場は、労働者が急増する中で、従業員の慰安・娯楽・修養、良き鉱山人を育成するための大切な場所であり、拡大する一山一家のシンボル的な文化拠点として建設されました。

鉱山の新拠点大雄院地区と昔からの町をつなぐ場所の新町・加性地区に建てられた共楽館は、鉱山の従業員やその家族だけでなく、地域の人たちも利用できる場所にあり、地域との共存共栄を大切にした「共に楽しむ館」でした。

歌舞伎座を模して鉱山技師が設計・施工

「物づくりの日立」出発点の劇場らしく、鉱山技師が東京の歌舞伎座(※1)(二代目の和風建築)をモデルにして設計・施工しました。青森から来た宮大工も加わって、建物を完成させました。正面に唐破風の階段室を備えた、和洋折衷・二階建ての大規模な木造建築の建物です。

トタンの赤い大屋根の上、両側に通気口を兼ねた千鳥破風があり、外周腰板に西洋風建築工法のハーフティンバー様式(※2)の飾りがあります。

館内は本格的な歌舞伎ができる舞台で、回り舞台や花道が備えられ、花道取り外しができました。大空間の客席には柱がなく、明治初期に西洋から伝わった洋風の木小屋の骨組みがあり(キングポストトラス工法(※3))、天井は格式のある格天井になっています。また、鉱山の建物らしく、階段も廊下も当時の劇場よりも幅広く、安全性や通風換気等も配慮され、各種道具類も常備されてました。

共楽館の舞台は、間口18.2m(10間)、せり揚板付きの回り舞台9.7m(5.3間)、花道付きの本格的な大芝居の歌舞伎ができる仕様になっています。一階の客席は8人掛けの長椅子。この時代は、歌舞伎芝居上演の芝居小屋・劇場は畳席がほとんどで、椅子席の共楽館は先駆的存在でした。

共楽館の床は平土間と呼ばれるつくりになっており、花道や椅子をとり除くと展覧会、相撲土俵、納涼噴水等の多様な使い方ができるマルチホール的な空間の館内でした。

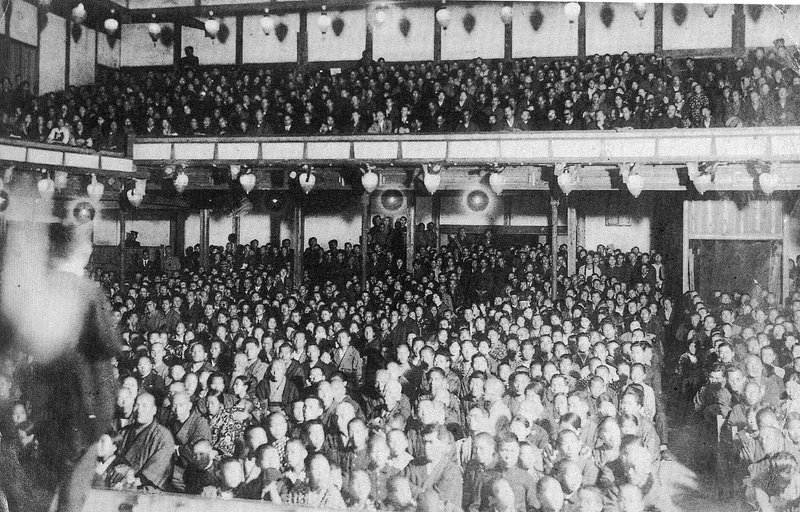

鉱山技師たちの鉱山技術を生かし安全性が高く斬新な発想、西洋風建築工法と伝統的な日本建築の良さを活かした和洋折衷による共楽館の建物は、同時代にできた鉱山劇場の中でも大きく、定員は980人。最大入場者数は産業兵士慰問で歌舞伎の六代目尾上菊五郎の公演時で、4000人以上の観客が入りました。

建築経費は、地元紙の報道では3万5000円とあり、当時としては群を抜いた金額です。

各地の鉱山施設では、料金無料が多かったのですが、日立鉱山では通常は安価な価格ではあるものの基本的には有料、山神祭などには無料の催事もあり、催事には従業員の声も聴くという合理的な運営をしていました。

大正8年に労働者団体「友愛会」による労働争議の後、大正9年に労使協調団体として相互扶助や意思疎通を図る「温交会」ができると、従業員の評議員が共楽館の運営や催事に意見を出し、一時的には運営をしています。

時代と共に変わる共楽館の使われ方

共楽館は、時代と共にさまざまな使われ方がされていました。

・娯楽や慰安的なもの

山神祭や年始には東京や大阪から本格的な歌舞伎の一行を招いての公演が定番行事

演芸・音楽会・素人演芸会(※4)・相撲等の巡業

・精神浄化・教養的な催し

宗教家や著名な思想家や学者による講演会

社会教育的な組織による演説会

・地域社会や学校、修養団・婦人会等への保健・衛生・貯蓄等の話

・児童を対象とした行事

映画会・音楽会・映画会・講話

・戦時下の講演会等、産業戦士慰安会

映画・演劇、音楽機関団体からの慰問団

・戦後は労働組合の集会、講演会、商店会、婦人団体・市民団体の演芸会、歌謡実演

・県人会など同郷人の集まり

子どもたちの文化体験

大正末期から子どもたちを対象にした映画会が始まり、昭和初期から日立児童教育映画会がつくられ、本山地区は本山劇場で、鉱山子弟が増えた大雄院地区では共楽館で、当時の仲町小、大雄院小、宮田小、駒王小の児童たちが映画を楽しみました。鉱山の映画会等への支援で、日立市の視聴覚教育は全国的にも先進的なものでした。

劇場、ホールが不足していた時代、学芸会、音楽会、演劇鑑賞会や絵画の展覧会などが共楽館を会場に行われ、市内各校の子どもたちにとって、大切な文化体験・交流の場でした。

職場対抗・家族ぐるみの素人芝居

温交会の提案で、職場や職員、家族ぐるみの素人演芸会の開催が盛んに行われました。夜遅くまで、本格的な歌舞伎や演芸を競い合って演じ、素人演芸会は、同郷の人たちや職場単位の人たちなど、身近な人が舞台に立ち演じることをはやして楽しみ、演芸会の人気者は職場や地域でも大人気でした。

第二次世界大戦中の共楽館

鉱山労働者慰問のため、音楽家、俳優、歌劇団等が慰問団(※5)を結成して訪れ、歌舞伎役者十五代目市村羽座衛門の公演は、万城内グラウンドで行われラジオ放送で中継されました。

六代目尾上菊五郎が産業戦士慰安興行で訪れ「東京から北には、こんな劇場は外にありません」と語ったという話が残っています。

軍人の時局講演会や戦況報告会、ニュース映画などが頻繁に行われ、戦時色の濃い行事などが中心になっていきました。

戦後の共楽館

市内の劇場・映画館・集会場が戦災で失われたこともあり、共楽館は市内商店会や地域の婦人会の演芸会、実演、音楽会、映画会・労働組合の大会などに幅広く使われ、市の文化ホール的役割を果たしました。

戦後早々に映画の常設館となり、館内も映画館に改修され、外国映画、日本映画が交互に上映されました。最新の映写機も導入され、映画全盛の時代に市内の映画館より安い値段で観ることができ、にぎわいました。

しかし、社会変化やテレビの普及等により利用が低下し、昭和42年(1967)に日立市に寄贈されて武道館として改修され、現在は、日立武道館として使用されています。

共楽館は、産業都市日立を支えた産業遺産として、国登録有形文化財、市指定文化財に登録されており、今後、共楽館を拠点にした文化交流や郷土学習などから、次世代へつながる新しい市民文化の創造が期待されます。

文=大畑 美智子

(※1)歌舞伎座

最初の歌舞伎座は、明治の演劇改良運動や西洋化の影響を受け洋風なものだったが、近代的な帝国劇場が建設されると、歌舞伎座は和風に改造され、鉱山技師はこの二代目をモデルに建築された。

(※2)ハーフティンバー様式

柱や梁などの骨組みを外にむき出しにし、その間をレンガや土、石の壁とする西洋木造建築の様式

(※3)キングポストトラス工法

明治初期に博物館、劇場等、大規模空間を必要とする建物に用いられた工法で、天井裏に屋根を支えるトラスという三角形を合わせた小屋組を導入、強度を強くし大屋根を支えた。

一番大きかった劇場は三井三池の万田講堂

炭坑・鉱山の福利厚生の場として、全国で作られた劇場のうち最大規模は、福岡県荒尾の三井三池の万田講堂で、共楽館はそれに次いで、2番目に大きかったといわれる。

(※4)盛んに行われた素人芝居

職場やクラブ活動の仲間たちで、本格的な歌舞伎や御芝居に取り組み、競い合って舞台に立った。

隣接する万城内グラウンドを会場にした山神祭や運動会など、従業員だけでなく近隣のまちからも見物客が集まり、にぎやかな催しが行われた。

(※5)慰問団

戦争中、軍需産業都市だった日立市。特に鉱山には著名な映画俳優や演劇人、音楽家、歌劇団などが、生産向上のため労働者慰問に訪れていた。

【主な参考文献】

『共楽館資料集―時代と共に―』(認定NPO法人共楽館を考える集い/2022年)

※写真は、日鉱記念館、日立市郷土博物館、瀬谷タカ氏からご提供いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?