いいか悪いか、意義があるかないか、作家には決してわからない。一流作家にも。

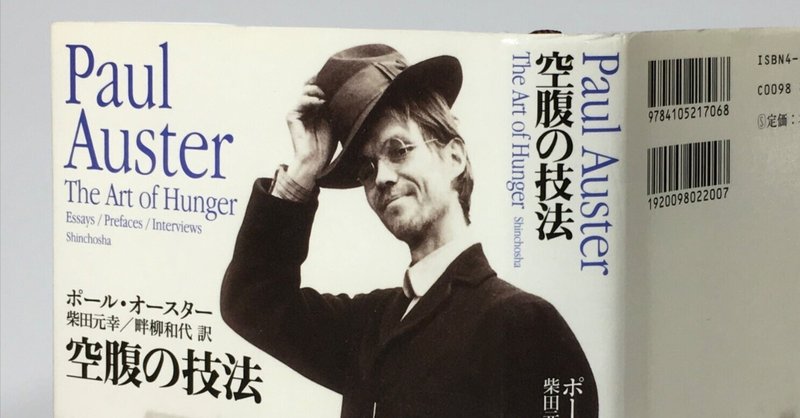

ポール・オースターはわりと好きな作家なのだが、フランスでの貧乏話がいちばん面白い。小説は、自分の好みから言えば、まずまずの面白さ、だ。本書には小説家になる前の評論家、書評家としての原稿が集められており、フランスを中心とした世界文学が対象である。それはそれで悪くはないが、読んで面白いのは巻末にまとめられたインタヴュー集であろう。

父親の死によって生活苦から抜け出し、小説家になることができた、など具体的な話も面白い。だが、それ以上に文学に関する考え方が興味深いように思う。例えば、詩と小説の違いについて。オースターは詩人としてスタートした。

自分の詩にはいまも愛着があるし、いまでも味方する気はある。つきつめて考えれば、私の仕事のなかで最良のものだという見方だってありうる。でもとにかく、二つの活動は根本的に違う。少なくとも私のかかわり方では。ある意味で、詩は写真の撮影に似ている。散文の方は、映画用カメラで撮影しているようなものだ。

作品に対する誤解ということについて。

長い目で見れば、たぶん大したことではない。何を言おうとその人の勝手だからね。誰でも好きなやり方で本を誤読する権利がある。

そして「孤独」の意味について問われたときはこう答えている。

そう、どうにも逃れられないみたいだね。でも、私にとって孤独(solitude)は、かなり複雑な言葉だ。単に寂しさ(loneliness)や孤立(isolation)の同義語ではない。たいていの人は孤独をかなり陰気なものと考えているようだが、私としては否定的意味を付与してはいない。孤独は単なる事実であり、人間である条件のひとつだ。

オースターと言えば「偶然の技法」だが、それについては最後のインタヴュー(マーク・アーウィンとの)で、ペーター・ハントケとヴィム・ヴェンダースとジャンヌ・モローとオースターをつなぐ実例が挙げられていて、これはなかなかの偶然である。ただ、ここでは、執筆中には寓話や象徴は全く頭に浮かばない、ページに記したこと以外は特別な意味はない、と述べた後で語っているサミュエル・ベケットと初めて会ったときの思い出を引用しておこう。

一九七二年か七三年だった。『メルシエとカミエ』の英訳を終えたばかりだと話してくれた。それは彼がはじめてフランス語で書いた小説で、執筆後、二十五年は経っていた。私はフランス語で読んで、大変気に入っていた。「素晴らしいです」と私は彼に言った。まだ子供だったから、自分の熱狂を抑えられなかったんだ。するとベケットが首を横に振って、言うんだ。「いやいや、大した出来じゃない。実は二十五パーセントばかり削ったんだよ。フランス語版に較べて、英語版はかなり短くなる」。私は答えた。「どうしてそんなことをなさるんですか? あのままで素晴らしい作品なんです、何も削ってはいけなかったんです」。彼は首を横に振り、「いやいや、大した出来じゃない。大した出来じゃない」と言って、話題を変えた。ところが十分後、突然私の方に向き直って訊くんだ、「君、本当に気に入ったのかい? え? 本当にいいと思ったのかい?」って。サミュエル・ベケットほどの人でさえ、自分の作品のことはわからないんだ。いいか悪いか、意義があるかないか、作家には決してわからない。一流作家にも。

要するに、いいも悪いも、文学にそんなものはない、ということであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?