還元されるスティーヴ・ライヒという現象

1950年代後半から60年代にかけて、のちにミニマル・ミュージックと呼ばれることとなる音楽が誕生した。主なミニマル・ミュージシャンとして、スティーヴ・ライヒ(Steve Reich, 1936-)、ラ・モンテ・ヤング(La Monte Young, 1935-)、テリー・ライリー(Terry Riley, 1935-)、フィリップ・グラス(Philip Glass, 1937-)の4人が挙げられる。彼らは、同時代に同じアメリカ合衆国内で生まれた。何故、ミニマル・ミュージックを生み出したのはアメリカ合衆国だったのだろうか。和辻の言うように「風土の型が自己了解の型」であると仮定するならば、音楽(芸術)という一つの民俗的所産の誕生を探ることは、アメリカ人が“アメリカ人である自己”を了解することであり、延いてはアメリカ合衆国の「風土の型」を知る術となり得るだろう。ここでは、スティーヴ・ライヒの楽曲と奏法を、「ミニマリズムの哲学者」と呼ばれるフランスの哲学者、モーリス・メルロ=ポンティ(Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961)の代表的著作『知覚の現象学("Phénoménologie de la perception", 1945)』に登場する、いくつかの概念を援用するという形で考察していきたい。

スティーヴ・ライヒ(以下、ライヒ)は1936年にニューヨークで生まれた。両親はドイツ出身のユダヤ人であった。彼は1965年に《イッツ・ゴナ・レイン("It's gonna rain")》という最初の完成された作品を発表し、以降、現在に至るまで活動を続けている。1974年から76年にかけて制作された《18人の音楽家のための音楽("Music for 18 musicians")》および、1988年に制作された《ディファレント・トレインズ("Different trains")》ではグラミー賞を受賞している。

ミニマル・ミュージックは、非常に少ない音型の反復が最大の特徴である。この名称は、同時代にやはりアメリカを中心に興っていた、ドナルド・ジャッド(Donald Clarence Judd, 1928-1994)やフランク・ステラ(Frank Stella, 1936-)に代表されるミニマル・アートとの類似性から、当時音楽評論家として活躍してたマイケル・ナイマンによって名付けられた。ミニマル・アートの理論に影響を与えたのが、1962年に英訳された、メルロ=ポンティの『知覚の現象学』であった。彼の打ち出した現象学の概念は──主に彫刻芸術に於いて──さまざまな形で実践されることとなった。

1967年にライヒが発表した《ピアノ・フェーズ("Piano phase")》は、テリー・ライリーの《イン・シー("In C", 1964)》と並んで、ミニマル・ミュージックの代表作と評されている。ライヒは「漸次的位相変異プロセス(gradual phase shifting process)」という、反復させた音型を、グラデーションのように変化させる手法を以前より用いており、《ピアノ・フェーズ》に於いてもそれはふんだんに用いられている。本作は、予めテープレコーダーに録音していた楽曲に合わせて/ずらして、ライヒがまったく同じ楽曲を演奏するという方法で制作された。ライヒは、同じ音を繰り返し演奏するうちに譜面を見る必要が無くなり、自らが“演奏を聴く”という行為に集中していることに気づいた。つまり、ライヒの身体は、“演奏を聴く”という運動的な意味の獲得によって新たな習慣を獲得し、「身体図式」の組み換え/更新を果たしたのである(※1)。

メルロ=ポンティは、「身体図式」の更新の例として盲人と杖(白杖)の関係を挙げている。盲人は、杖によって彼の触覚の範囲を拡張する。かくして「杖はもはや盲人の知覚する対象ではなく、盲人がそれでもって知覚する道具」となる(※2)。これを《ピアノ・フェーズ》の演奏と、ライヒとピアノの関係に置き換えれば、ピアノという「新しい道具」を附与されたライヒ=演奏者は、“同じ音の反復”によって楽曲を身体的に記憶(暗譜)し、ピアノという対象は対象であることをやめ、演奏者の身体空間へと「統合」されるのだ。すなわち、演奏者の実存は、習慣の獲得を通して転調ないし拡張されるのである。

ライヒ(ならびにミニマル・ミュージック)の楽曲に具わっている性質の一つを“同じ音の反復”と先述したが、これは彼の楽曲を説明するに際して、真に的確な表現であるとはいえない。たとえば、『ピアノ・フェーズ』の第一部では、「ミ・シ・レ」という3つの音と「ファ#・ド#」という2つの音の組み合わさったパターンが反復されている。ある任意のN度目のパターンから、次に続くN+1度目のパターンに移行したとき、われわれは客観的な分析的態度によって、N+1度目のパターンをN度目のパターンと「同一である」と思い込むだろう。しかし、実際は二つのパターンのあいだにあるのは同一性では無く類似性であって、N+1度目のパターンを聴いているときのわれわれは、N度目のパターンを連想しているに過ぎない。客観的な分析的態度から得られる事実(ここでは繰り返されるパターンが、譜面上は「同一である」という事実)は、常にわれわれの知覚の後に来るものである。

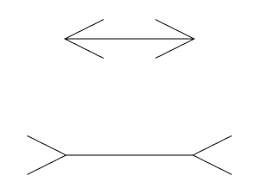

それは、ミュラー・リアー(Franz Carl Müller-Lyer, 1857-1916)の錯視の例に於いてそうであったように、「等しいことをやめ」たからといって「不等なもの」となってしまうのでは無く、「別のもの」として知覚されている。「私が現在持っている自分の過去についての意識が私には、実際にその過去があった姿に正確に合致しているように思えても、私がもういちどその通りに捉えてきたと思い込んでいるその過去は、過去そのものではなく、現在私が見ている姿での過去」に過ぎず、過去はこのようにして「現在の私」によって変容させられているため、それらはけっして「同一物として認められるということなど出来ない」のである(※3)。「運動の表出」そのものである身体は、その運動性ゆえに、空間であると同時に時間でもある。これこそが、「身体図式」が客観的空間=「位置の空間性」ではなく、「状況の空間性」だと定義される所以であろう。

《イッツ・ゴナ・レイン》や《カム・アウト("Come out", 1966)》といったライヒの最初期の作品では、ある人間が発した(それらは多分にポリティカルな意味を帯びている)文章をサンプリングし、さらに単語、そして一つの音節へと切り刻んでゆき、それらを反復させることで、最初の文章の意味は喪失され、純粋な音響となってゆく(※4)。言葉が意味を帯びる以前の、前述定的な対象へと還元されたのだ。これと同様のことが、器楽作品である《ピアノ・フェーズ》にも当てはまる。われわれの耳に心地よく響くメロディとは、科学によって“心地よさ”を証明されたものだ。

私が世界について知っている一切のことは、たとえそれが科学によって知られたものであっても、まず私の視界から、つまり世界経験( expérience du monde)から出発して私はそれを知るのであって、(…)もしもわれわれが科学自体を厳密に考えて、その意味と有効範囲とを正確に評価しようと思うならば、われわれはまず何よりもこの世界経験を呼び覚まさねばならないのであって、科学とはこの世界経験の二次的な表現でしかないのである。

メロディという科学を構成する単一の音の響きを耳にすること、それは世界経験の「抽象的・記号的・従属的」記述である科学を現象学的世界、つまり「生きられた世界」へと還元することなのだ。そして、人間の発する言葉や、奏でられるメロディを“音”という最少の──ミニマルの──単位にまで「還元」することは、われわれが潜勢的に「了解」している「身体図式」を目の当たりにすることでもある。

次に、《ディファレント・トレインズ》について考察する。上述の通り、ライヒはユダヤ系アメリカ人であり、両親の代までドイツで暮らしていた。両親はライヒが幼い頃に離婚し、彼は列車で両親のあいだを行き来する生活を送っていた。アメリカ人たる彼の乗る列車が向かう先は、母親または父親の住む家であるが、もしナチズムに支配されたヨーロッパであったとしたら、ユダヤ人たる自分が乗っていた列車の向かう先は強制収容所だっただろう、とライヒは想像する。「可能性としての『もう一つの歴史』」を想像しているのだ。

《ピアノ・フェーズ》における反復は、絶えず「現在によって変容させられる過去」の姿を素描していた(それは同時に、未来によって現在が変容させられるであろうという可能性を示唆/予感させている)。一方《ディファレント・トレインズ》では、「アメリカに住む自分が事実として生きた過去」と「ヨーロッパに住む自分が可能性として生きた過去」という異なるコンテクストが反復の中に配置されている。無論、後者は客観的世界に於いての可能性に過ぎないが、現在という視座からこの二つを眺めるとき、それらはまったく同じ方法で変容させられているのである。かくて、この作品という「地」からは、二つの過去の風景という「図」が浮かび上がるだろう。だが、二つの風景に対置されるのは、ライヒ個人の自意識では無く、「その背後にある習慣の蓄積としての歴史」(※6)なのである。

「還元」という概念を少々拡大して捉えなおしたい。《ディファレント・トレインズ》を作曲した1988年前後のライヒは、幼少期の自己へと還元された。このことから、ある一つの仮説が生まれる――生が最小単位=ミニマルに還元されたものとは、すなわち死ではないだろうか、というものである。ここで、フロイトにおける「死の欲動」理論および、「反復脅迫」という神経症の症状を参照したい。

フロイトが「死の欲動」の理論を導きだしたのは、第一次世界大戦によって負傷した兵士や幼児期のトラウマを抱えた患者の分析を通してであった。あまりにも耐え難い出来事を経験したために、それを象徴化=表象することも出来ず、(…)患者は往々にして「反復脅迫」と呼ばれる症状を引きおこす、過酷な体験を繰り返し夢にみるなどという不快な経験の反復は、あきらかに願望実現という従来の夢の定義を逸脱しており、快感原則にも反するものであった。

この引用に則るならば、ここでライヒが「反復脅迫」という神経症的に見た「デモーニッシュ」な夢とは、いうまでも無く、ホロコーストやアウシュヴィッツというユダヤ人迫害に関する歴史的事実であろう。ユダヤ人たるライヒは、個人的に生きているということが、そのまま歴史的に生きるということへと直結してしまうのだ。生の過剰が死であるように、生のミニマルな還元も、また「死の欲動」なのだ。

《ディファレント・トレインズ》では、さらにもう一つ還元される対象がある。この作品で聞こえてくる声は、アウシュヴィッツに収容されたユダヤ人たちのものである。確かに収容所からの「生還者」のものに違いないのだが、彼らの声はサンプリングするためのマテリアルへと還元されている。それはあたかも、収容所に於いて“ユダヤ人である”という理由だけで、憎しみすらも無く(憎しみを生み出されたものの)、ただのマテリアルに還元され処理された人々の最期を想わせる。

身体空間から引き離された声というマテリアルは、いかなる「身体図式」の更新も告知せず、したがって実存が拡張することも無い。ライヒという個人の抑圧された「死の欲動」と、ホロコーストやアウシュヴィッツという歴史的事実としての大量の「死」が、類似した表情を持って間断無く差異を創出しながら、次々と反復されるばかりなのである。

ライヒの「還元」は、《ザ・ケイヴ(The cave, 1993)》や《プロヴァーブ(Proverb, 1995》を経て、いよいよ自らの生より以前にまで遡及する。ユダヤ人であるという国家的アイデンティティの探求が始まるのである。

この自己の実存を大きく超越する様子は、「ファンクの帝王」であるジェームズ・ブラウン(James Joseph Brown, Jr., 1933-2006)を始めとするブラック・ミュージシャンの姿を連想させる。ジェームズ・ブラウンの音楽性もライヒと同時代にあって、ファンクという、ミニマル・ミュージックとはまったく異なる音楽的ジャンルに属していながら、音の反復という点で共通した特徴を持っている。両者は反復という同じ性質を持ちながら、それは「同一物として認められる」ことは無い。何故なら一方はユダヤ人であり、一方は黒人であるからだ。

類似性の外にある差異は、しかし対立せずに反復される。反復によって現出するコンテクストの多義性というのは、移民国家であるアメリカ合衆国の在り様と重なると言えるだろう。

以上、主に「還元」という概念を通してライヒの音楽を見てきた。そのことを通して、アメリカ合衆国の多様な人種と、彼らの「身体図式」の一部分が明らかになった。差異は「同一物」として押しとどめられること無く、また互いに対立し合うことも無く反復される。「耳は無意識の領域にあって、閉じることが不可能な唯一の開口部である」とラカンがいうように、現前する世界は、否定し難い現実である。ミニマル・ミュージックとはまさに、潜勢的な運動によって身体に「了解」された習慣を解きほぐし、われわれ――作曲者たるライヒ、演奏者をも巻き込んだ“われわれ”――を「生きられた世界」まで連れ戻してくれる音楽なのである。

※

1)メルロ=ポンティ, S. 239

2)id. S. 253

3)id. S. 42

4)小沼, S.86

5)メルロ=ポンティ, S. 3

6)大塚, S. 121

7)大和田, S. 68

参考文献

E.ストリックランド(柿沼敏江、米田栄訳)『アメリカン・ニュー・ミュージック―実験音楽、ミニマル・ミュージックからジャズ・アヴァンギャルドまで』勁草書房(1998)

М.メルロ=ポンティ(竹内芳郎、小木貞孝訳)『知覚の現象学1』みすず書房(1967)

飯野友幸ら『ブルースに囚われて―アメリカのルーツ音楽を探る』信山社(2002)―大和田俊之『反復するサウンド、複製するブルース―スミス、フェイヒィ、ライヒ』

大塚英志『怪談前夜―柳田民俗学と自然主義』角川選書(2007)

小沼純一『ミニマル・ミュージック―その展開と思考』青土社(2008)

立入正之、荒川弘子ら『アメリカ文化入門』三修社(2010)

無職を救って下さい。