共生は共死

「自然との共生」なんてよく言われるけれど、そんな言い方の中には、人間が自然を相対化して観ている空々しさが感じられて、とても気持ち悪い……もっとも、自分も昔は、そんな言い方をよくしていたので、恥ずかしいのだが。

「人間は自然に含まれている」という言い方なら、かなりしっくりするけれど、「共生」に対する言葉としては、どこか薄ぼんやりしていて弱い。

そんなことを考えていたら、昔のメモが出てきた。

多田富雄さんが、エッセイに書いていた言葉をメモしたもの。

多田さんは、「共生」とセットで考えるべきこととして、山折哲夫が提示した「共死」という言葉をあげている。

生物の「共生」は、一般には異なった種の生物が同一の場で生活することによって、互いに利益を得ている状態、つまり「相利共生」という現象を指すが、そのほかにも一方だけが他方を利用して利益を得る「単利共生」や「寄生」という状態も含まれる。

人間はこれまで一方的に他の生物を自分のために利用してきたが、そこに限度が見え始めてきたいま、今度は利益を永続的に確保するために「共生」をはかろうとしているようだ。そうだとすれば、「共生」などといっても現在の「単利共生」の延長に過ぎなくなる。

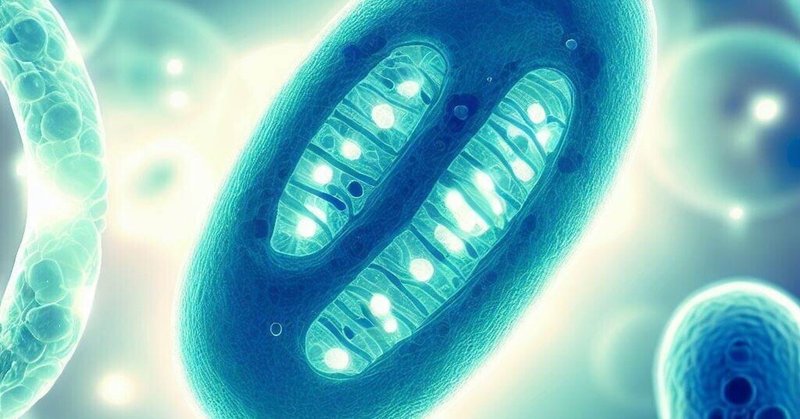

しかし生物界では、もう一つ凄みのある「共生」という現象が知られているのである。人間を含む動植物の細胞は、もともと二種類の原始的生命体が「共生」することによって生まれたものらしい。遺伝情報であるDNAをためこんだ核を持つ原始的な単細胞生物の中に、もう一種類の、こちらは酸素を利用してエネルギー代謝だけが上手な原始的な藻類のような微生物が入り込んで、「共生」を始めた。

(中略)

人間の体を構成するすべての細胞には、一つの核と三十ないし五十個のミトコンドリアが含まれているが、それらはもともと別の種の生物に由来したものが「共生」しているのである。私たちの体そのものが、二種類の生物の「共生」によって作り出されたものだったのである。

二種類の生物が「共生」したことで、生物は有効にエネルギーを利用して生命活動を円滑に行ない、次々に遺伝情報を蓄積して進化し、ついには人間のようなスグレ物まで作り出した。薄気味悪いことに、人間はもともと二種類の異なった生命体が「共生」して作り出した産物だったのだ。

このように、生物学的「共生」の根源まで遡って考えてみると、「共生」が利益を分かち合って生き延びたというような生やさしいものではなかったことがわかる。 「共生」した生命は、片方が死ねばもう片方も必然的に死ぬという運命まで共有している。

たとえば、死のプログラムが働いて核の方が死ねば、必然的にミトコンドリアも死ぬ。ミトコンドリアの働きが破壊されるような外力が働けば、核も生きてはゆけない。最近ではミトコンドリアの方から死んでゆく「死」と核の方から細胞の「死」がスタートするのと、二種類の死のプログラムが存在することもわかった。

山折さんの言われる「共死」は、生物が「共生」を始めたときに、すでに織り込みずみだった。「共死」する運命共同体として、「細胞」という生命がスタートしたのである。

二十一世紀のキーワードとして「共生」というとき、そこに本当に「共死」の覚悟まで含まれているかどうかを自問する必要があると思う。そうでなければ、「共生」は単なるお題目になってしまう。

過疎のため山林の手入れができなくなると、森林が死んでゆく。森林が死ぬと人間も生きてゆけない、というような形での「共死」現象が各所で起こっている。情報をため込んだ人間という核に相当する存在と、酸素を利用してエネルギーの代謝に関わってきたミトコンドリアのような森とは、「共生」と同時に「共死」の関係にあったのだ。

地球環境、政治、経済、都市、国際社会など、さまざまな領域で「共生」が合言葉のように使われるとき、同時にそこに「共死」への覚悟が求められていることを確認しなければなるまい。その覚悟を持った上で「共生」の夢を描かねば空論になるであろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?