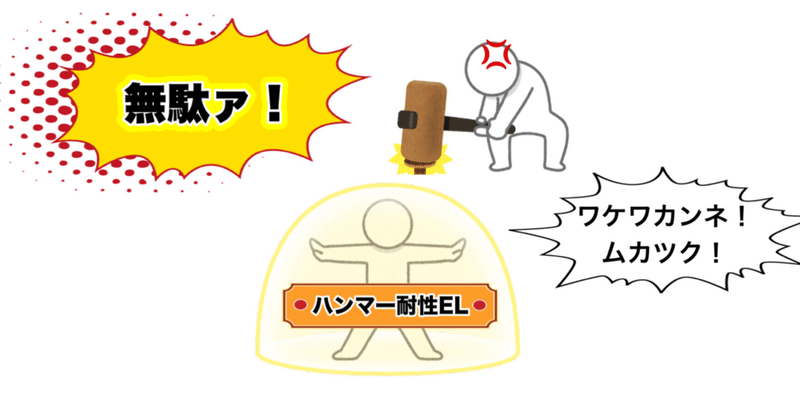

「ハンマー耐性」〔コイネージ【新造語の試み】13〕

出る杭を打たんとする「ハンマー」への耐性。

自分の行動を妨げる「アンチ」の"攻撃"をどれだけ軽減・無効化できるかの精神性。

これを意味する言葉、「ハンマー耐性」を考案してみる。

「ハンマー」という単語は、杭を打つのに通常用いるであろう道具からイメージした。

夢・目標・志がある者、とりわけ人が思いついていないアイディアを形にしようとする者にとっては"必須のアビリティ"である。

「努力」は当たり前。

それとは別に、アンチのバッシッングに耐えられる精神性を身に備えていないと、「出る杭を打たんとする者」の攻撃に気を取られてしまう。

気を取られると言う事は、本来「努力」に費やす"時間"を奪われてしまうということであり、結果夢・目標・志の成就が遠のいてしまうことになる。下手をすれば、閉ざされることも。

「出る杭を打たんとする者」「アンチ」は"出るものだ"ということを前提に、それなりの心構えはあってしかるべきだ。

このときの心構えを、「ハンマー耐性」と呼んでみる。

ところで、ことわざの「出る杭は打たれる」とは、

「才覚をあらわす者は妬まれ、妨げられることのたとえ。また、出過ぎたふるまいをすると憎まれることのたとえ。」(ことわざを知る辞典 デジタル版)

を意味する。

「才覚をあらわす者は妬まれ、妨げられる」はわかりやすい。20代の若き起業家を内心快く思っていない年長者が典型例だろう。

「出過ぎたふるまい」とは、人と違う活動や新しい価値やアイディアが、これを快く思わない者の目には「出過ぎたふるまい」に映る、ということだろう。

最近だと、現役小学生が考案した「さんぽセル」。小さな身体には少々重いランドセルにキャスターを取り付けて運べる画期的なアイデア。これに、1000件近い批判が殺到したケースが記憶に新しい。

個人的には「(批判したやつ)心底くだらないなぁ」と思っているのだが、批判した者の目には「出過ぎたふるまい」に映っているということだ。気に食わないだけだろうが。

まさに典型的な「出る杭は打たれる」である。

しかし、感心するのが、このバッシッングに対して、開発した小学生が毅然とした態度で反論し、文部科学大臣を巻き込んだ行動による"対抗"に出たこと。

具体的には、クラウドファンディングで1100万円近く集め、約3500台分の「さんぽセル」を、省庁や学校にプレゼントできるようにしたという。

ここで、彼らに学ぶべきポイントは、アイデアや行動よりもその"精神性"にあるように思う。

1000件近い"大人のバッシッング"にめげることなく、信念を貫く態度。

気に食わない杭を打ってこようとする無数の「ハンマー」をいなせたこと。

この精神性は、これからニューチャレンジを試みる者にとって、よいロールモデルとなるのではないだろうか。

そのようなことから、僕は「彼らには『ハンマー耐性』があった」と表現している。

「ハンマー耐性」。

これは、現代のリアルプレイヤー、リアルチャレンジャーは是非とも体得しておきたいアビリティである。

(関連記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?