(第1回) 『岸壁の母』をひねる、舞鶴の港

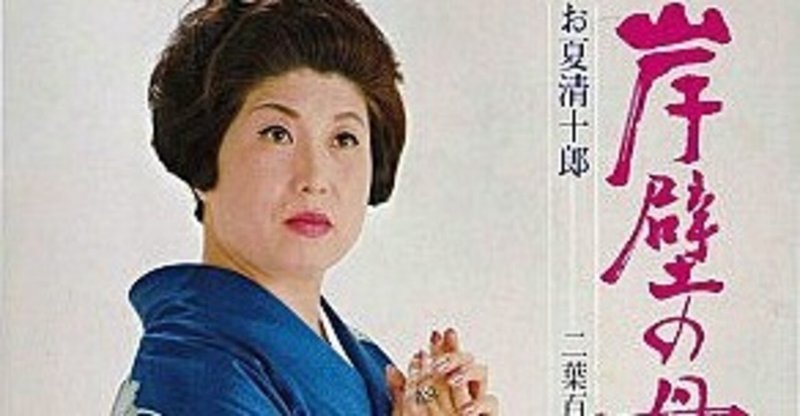

万葉集の時代から昭和ムード歌謡、ひいては、ゆるキャラとこどもたちが歌う「企画ものご当地ソング」まで。歌が土地を元気にし、土地が歌を元気にする。歌でニッポンを巡るこの旅は、かの名曲『岸壁の母』。菊池章子、二葉百合子に歌い継がれた名曲の舞台に迫る。

昭和40年代から50年代にかけて、『岸壁の母』は、お茶の間によく流れていた。「母は来ました今日も来た」。まだ小学生で事情がよく飲み込めていなかった私は、あの迫力たっぷりの二葉百合子の歌い方を微妙に勘違いし、待ち構えたこどもはどっかに連れて行かれるのかと、怖くなっていたような記憶がある。

舞鶴は古くから軍事的要地として発展してきた。現在も海上自衛隊舞鶴地方総監部、第八管区海上保安本部などが置かれ、国の重要港湾に指定されている。

「この岸壁に」と歌われた舞台は舞鶴。舞鶴が明治時代からの重要な軍港で、太平洋戦争終結後のシベリア抑留者の引揚げ事業がこの港で行われていたということは、こどもには知る由もない。

戦後20年以上の時が経ち、その当時でも『岸壁の母』に歌われた背景が、過去のものとして、どこか懐かしい思いで見られていた。

1972(昭和47)年にリリースされた『岸壁の母』は、通算380万枚のヒットを記録し、浪曲の節を入れながら情感たっぷりに歌った二葉百合子は、1976(昭和51)年に、紅白歌合戦に出場した。この「二葉百合子版」自体が、懐メロを意識したカバー曲である。オリジナルは、1954(昭和29)年にテイチクレコード専属歌手・菊池章子によって歌われ、この菊池版も発売と同時に、日本を感動の渦に巻き込んだ。

2015年、歴史的に貴重な文章や絵を対象としたユネスコ(国連教育科学文化機関)の「世界記憶遺産」に、「舞鶴への生還―1945~1956シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録―」が登録された。失ってはいけない貴重な記憶を、舞鶴という街をあげ後世に引き継いでいこうと、市が申請していたものだ。

終戦後、大陸から舞鶴港に引き揚げてきた人たちは、総計66万人を超えるとされている。いつ帰ってくるともわからない夫や息子を迎えるために、多くの人が全国各地から舞鶴港へと集まった。

「もしやもしやに」。引き揚げ船の入港のたびに桟橋に立つ「岸壁の母」。戦争で引き裂かれた女性たちの心情が切ない。

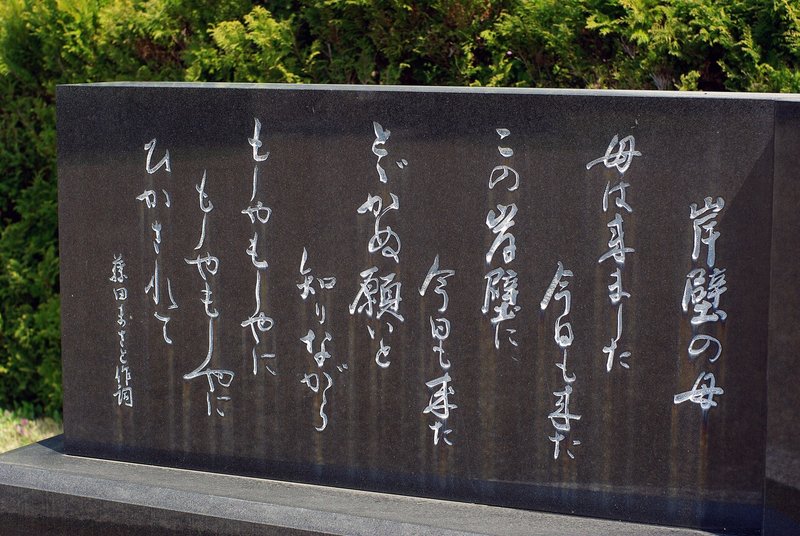

現在、引き揚げ船が入港した桟橋周辺は様変わりし、舞鶴引揚記念館や記念公園などとして整備され、港を見下ろす高台に「岸壁の母」の歌碑が建っている。

桟橋のあった湾岸には工場が立ち並び、その場所を見下ろす記念公園に歌碑が建てられている。

二葉百合子は2011年に引退した。彼女の歌った「岸壁の母」は、現在、二葉の指導を受けた、人気歌手・坂本冬美によって歌い継がれている。

母と子の絆。離れ離れになった人を思う女性たちの強い愛情。歌に込められた感動を、何の気なしに味わうのはいいけれど、ただ、母や妻が悲嘆にくれる、そんな戦争に二度と加担してはならない。軍艦の浮かぶ合間にきれいな青空が覗くこの舞鶴という土地に降り立ち、そのことを改めて感じる。

悲劇は、「つらいさだめの」と歌われたが、人が止められる運命(さだめ)もある。

〜2016年8月発行『地域人』(大正大学出版会)に掲載したコラムを改訂

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?