ビクトル・エリセ『瞳をとじて』

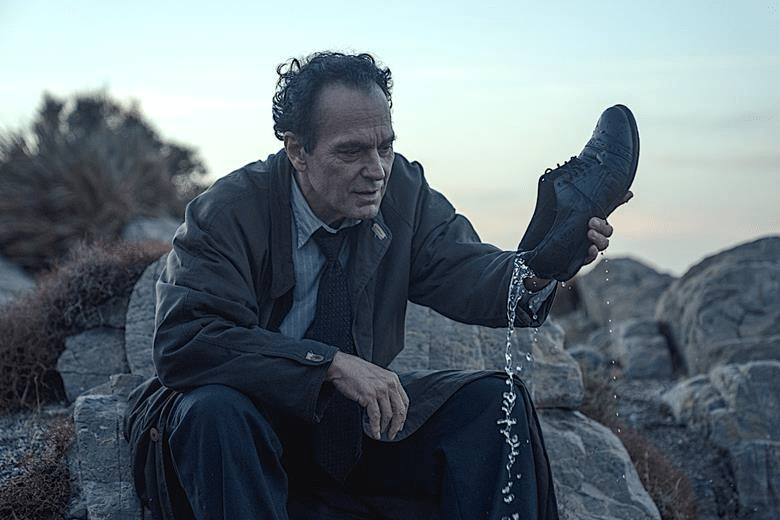

プロットの細部を積み重ねた果てに、 この映画が観客に向かって 描こうとする物語は、 密接に関わる2つのテーマ “アイデンティティと記憶”を巡って展開する。 かつて俳優だった男と、映画監督だった男。 友人である二人の記憶。 過ぎゆく時の中で、一人は完全に記憶を失い、 自分が誰なのか、誰であったのか、 分からなくなる。 もう一人は、過去を忘れようと決める。 だが、どんなに逃れようとしても、 過去とその痛みは追ってくることに気づく。

エリセは本作品のテーマを「アイデンティティと記憶」と表現しつつ、自身のフィルモグラフィや映画史に対する目配せ(その対象はリュミエール、ジョン・ウェイン、ドライヤーなど多岐にわたる)を映画内に散りばめている。映画監督ミゲルが過去のフィルムの中に自身(または友人)のアイデンティティを見出そうとするように、エリセ自身も本作品において自己の作風を再確認しているような手つきが感じられる。この映画においてそうした目配せや過去作への自己言及は、前述の2つのテーマに絡み合う形で、非常に巧みな装置として機能している。

フランコ体制下において制作され明示的な表現が抑制された「ミツバチのささやき」、後半が大幅にカットされた状態で発表された「エル・スール」は、人物の心理や被写体の象徴性など、謎が謎のままであるうちに作品世界が閉じられる。この人物は“何“を考えているのか?このショットに込められた意味は“何“か?これらの問いから導き出される多様な解釈とその可能性は、幾重もの鑑賞に耐えうる強度をエリセの作品に付与した。こうした“謎”を扱う手捌きの慎重さは「瞳をとじて」においても全く失われていない。それどころか、「瞳をとじて」においてエリセ自身の問いはこれまで以上の深みへと到達している。

特にフリオの生存が判明した中盤以降から、作品内のサスペンス的な要素が増していく。前半に提示された「フリオはなぜ消えたのか」という問いは、作品後半において「フリオ(またはガルデル)という謎にどのように接近すべきか」という問いに変貌する。前者の問いは謎自体の内実を問うものであるのに対し、後者の問いはその謎を我々は如何なる手つきで扱うべきかという、より繊細な方法論的問いに発展している。強引にまとめるとすれば、過去作の問いの焦点が”What”や”Why”にあったのに対し、「瞳をとじて」は人間存在がその関係性の中で“How“を問いつづける映画であるのではないか。

「ミツバチのささやき」で精霊との交信のために発せられた「私はアナよ」という言葉は、「瞳をとじて」においては父親でなくなってしまった“何者か“との交信のために向けられる。しかし前者と後者の決定的な違いは、その“何者か“も自分の人生に突如現れたアナという謎に接近したいという欲望をもっている点にある。この映画は、向かい合う人間存在が互いを不可解な存在とみなすとき、その間に走る緊張と選択の束、それがもたらす運命の帰結を、言葉に依らず映像(特に人物の眼差し)によって想像させる。

フリオは高齢者施設においてガルデルという新たな名を獲得し幸せに暮らしており、記憶がなくともアイデンティティを確立している状態にある。一方のミゲルはフリオ失踪以来映画を完成させられなかったという意味においてアイデンティティに揺らぎを抱える人間として描かれている。作中でミゲルが訪ねる編集担当マックスの家には、ブリキの缶に入れられたフィルムが積まれているが、これら全ては記憶の象徴であると同時に、それが再生されなければ誰の目にも触れずに忘れ去られてしまう儚さを内包することを示唆している。

ミゲルとフリオ(ガルデル)は互いに、自身に欠けたものを持つ相手として再会する。旧友または未知の相手、そのどちらにも属さない(または属している)存在として、二人は全く新たな関係性を取り結ぶ。

クライマックスにおいてミゲルが試みた「別れのまなざし」の上映という実験は、「失われたフリオの記憶を取り戻す」といった懐古的な次元にその狙いがあるのではない。その狙いはガルデルがフリオであったこと、また逆にフリオがガルデルであることを、記憶を媒介にして"今ここに"肯定することにあるように感じられる。「別れのまなざし」の上映は、映画を信仰した男による友への賛歌として、これ以上なく美しい意味をもっている。

そして圧巻であるのは「瞳をとじて」を傑作として決定づけたこの場面が、ミゲルによって演出されているという点である。上映開始にあたって、ミゲルはスクリーンから見て右側前列にアナとフリオを、その後方にシスターたちを座らせる。そして自分自身はフリオたちから見て右前方に位置する。「別れのまなざし」の上映による人物たちの反応、その反応が引き起こす他者の反応の連関は、この配置によって「瞳をとじて」という作品に昇華する。

ガルデルとしてのフリオしか知らぬシスターからは、映画を観るフリオの表情は見えない。フリオの横顔を見つめるアナには、作品に魅入られる父の表情の半分しか捉えられない。自分自身がかつて撮影した作品に引き込まれつつも友の方を振り返るミゲルの顔には、光が半分しか当たらない。そして今まさに存在が揺さぶられるフリオの表情は、かつて自分が演じた映画の光によって満たされている。

各人物のスクリーンからの角度とそれによるライティングの差異、それらがもたらす印象の変化を決定づけたのは、他の誰でもなくミゲルである。過去作品の上映といった行為のみならず、彼が決定した人物配置こそが「瞳をとじて」を完成させたという意味において、やはりミゲル自身も映画によって救われている。

この作品は一貫して映画の力を信じ、人間を見つめつづける真摯さを保っている。エリセがその忍耐強さと敬虔さを31年ぶりの長編作品で示してくれたことで、ドライヤー亡き後にも映画に奇跡は起きることが証明されたと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?