-[3人が繋いだ”愛媛サッカー”]大宮アルディージャ戦- The press of EHIME NO.8(投げ銭式)

お疲れ様です。De:Lです。

實好監督に代わって、2戦目を迎えましたね。

やっとの思いで、勝ちをもぎ取ることができました。今回も後半になって何度胸をなでおろしたことかww

でも本当に選手、スタッフ、そしてサポーターと一丸となって勝てたことを一サポーターとしてとてもうれしく思っています!

では今週も早速振り返っていきましょう!

本記事ではいくつかの戦術用語やシステム略称を用います。知らない単語がでてきますと、読みにくい部分もありますので、ぜひ下の戦術解説記事をご一読ください。

また前回の記事は以下になっています。

DAZNでは見逃し配信も可能です。現地にいった人もぜひ試合を見ながら振り返ってみてください。

このthe press of EHIME2021は2021シーズンの愛媛FCの一戦一戦に注目し、よかったこと(Gpoint)と悪かったこと(Bpoint)をまとめ、その試合から愛媛が学ぶことを整理したうえで、特定の選手(FeturePlayer)や、戦術を取り上げ、愛媛の進化を読み解いていこうという完全個人運営のnoteとなっています。ここでの文章、画像、考え方は完全に私個人のもので、愛媛FCとの関連はないもとし、DAZN映像からの引用も含め、一切の商標利用はないことを宣言しておきます。また、4節以降の投稿されたものは投げ銭式となっており、すべて無料で読むことが可能です。

では参りましょう!

1.振り返り

スタメンですが、

前節以降、4141のシステムが定着しているようです。岩井くんも、スタメンを奪取した様子です。

今回は内田が左SBとして先発。前野はベンチスタート。

また大谷、浦田もまだ復帰は難しいそうです。

岩井は今回はワイド起用でした。前回のシャドーのポジションからワイドに転向。川村とも距離も離れて、いくつかの影響がありましたね。

前回同様、田中がワンボランチで、ディフェンスの集中できる印象でしょうか。ほんとうに彼の存在は今の愛媛を支えていますね。

交代を反映した最終的なフォーメーションは以下です。

和泉監督からの大きな変更点としては、實好監督は兎にも角にも割り切っている点が挙げられます。

リードして後半最終盤を迎えると、5バックへ変更し、守備的なシステムに大幅変更しています。

もちろん、ここ2試合は必ず勝たなければいけない試合でありましたから、そういうシステム変更をしたとも言えますが、試合終盤の頭も体もつかれているタイミングで、はっきりとした戦術ができることは重要なことだと思います。

この試合ではとくに小暮は頑張りました。サイドでスプリントし、ファーストディフェンダーとして尽力していました。にしても、後半になってSBまでこなしてしまうとなると、個人レベルで大きく飛躍する一年になるかもしれませんね。

では、DAZN発表のスタッツを振り返りましょう!

支配率は66%vs34%と完全にボールを持たれた展開。

一方で、プレーエリアに着目すると、全体的にバランスがいいですし、むしろ、大宮陣内でボールを回させている時間が多くなっている数字ですね。

統率されたゾーンディフェンスの成熟が今回の勝利を呼び込んだと確信できるスタッツとなっていることはチームにとって追い風となるでしょうね。

もう一つ、風となってくれそうなデータはアタッキングサイドですね。

非常にバランスがいいです。攻撃サイドが偏ってないということは、サイド転換のロングパスが敵に及ぼす影響が格段に大きくなります。

片方のサイドのみ強力というのであったり、片方のサイドのみ多用するのであったり、すると、相手からすればそのサイドを守れば効果的に守れるわけなので、スタミナ面や選手の配置面など、助かるでしょう。

その点、今の愛媛はそうではないというのは大きなことです。

2.スタメン考察

論点は以下です。

・岩井のワイド起用

・前野と内田のターンオーバー

・DFラインの統率者の不在

・前田の不在

・吉田のポストプレー

2.1.岩井のワイド起用

前節では川村との抜群のコンビネーションでスタメンを勝ち取った岩井。

公式にも大々的にコンビ感を打ち出されたことで、一気にチームの顔となりました。

🍊あと1日🍊

— 愛媛FC (@ehime_fc) April 20, 2021

📅4月21日(水)

⌛19:00キックオフ⚽

🆚#松本山雅FC ⚡🐦

チケット・イベント情報はこちら☟https://t.co/kg5gZSjzF8#川村拓夢#岩井柊弥#ehimefc#愛媛FC #原点回帰 pic.twitter.com/eJAtizpKxm

さて、そんな彼は今回ワイドでの起用。

近藤が契約上出られない試合だったため、横谷との兼ね合いもあり、ワイド起用となったと予測されるので、今後近藤が戦線に戻れば、また中央でのプレーになるとは思うのですが。。。

愛媛は正直ワイドの選手に不安があります。

覚醒途中の忽那、まだまだ成長が必要な榎本、その他、三原や吉田もワイドで起用できますが、近藤や小暮ほどの地位を確立できていません。

その点、今回の岩井ワイド起用には希望が見えました。

これは前半先制後のディフェンスのシーン。

特に前半は大宮側も基本的に落ち着いてボールを持つ時間が長かったため、このようなシーンが散見されたわけですが、

その点、岩井のディフェンスは非常に理性的でしたね。

内田や横谷、西岡らの指示に従い、ラインを整えていました。

”しゅうやぁ!そこでいい!!”

と指示ししている声がDAZNにも拾われていましたね。

攻撃となると、SBとの相性次第となると思います。もしくはSBにサポートしてもらうことが必要でしたね。

今回も、岩井がボールを受けるときは基本、足元。

SBがインナーラップ(ボールよりコート内側を追い越す)や、横谷や川村、田中に受けにきてもらう、などのサポートが必要ですね。

実際、それが得点のシーンでしたね。

ここでは、アウトサイドレーンで、足元にボールを受けた岩井が時間を作り、オーバーラップした内田を使ったシーン。

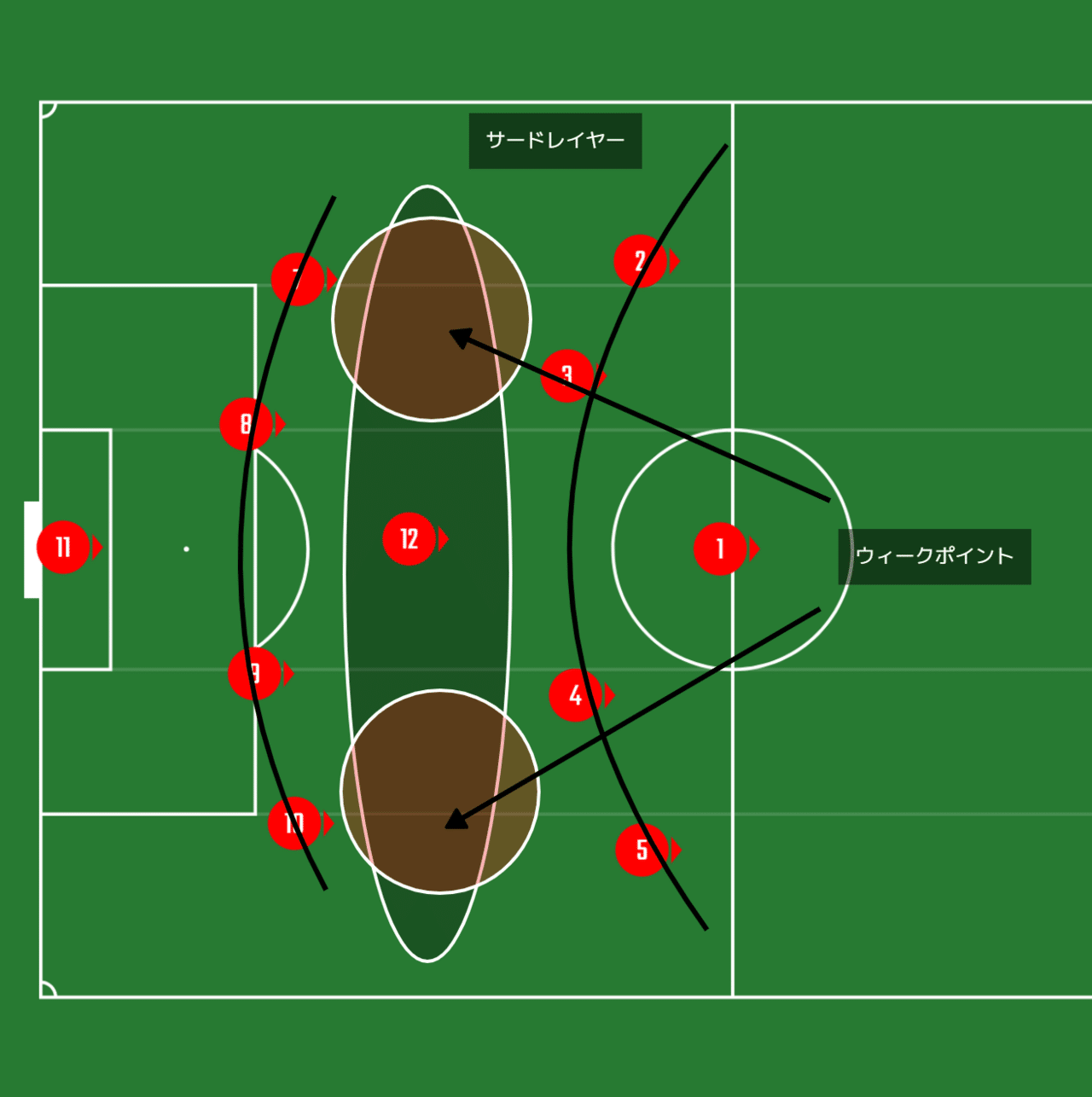

ここでも、横谷がスイートスポット(ハーフレーンとサードレイヤーの重なる地点)で陣取っていることで、ディフェンダー2枚とボランチ1枚を引き付け、

その上、川村が逆サイドのハーフレーンを狙う。

そうすることで吉田を見るのがボランチの役割になってしまい、大宮としてはこの画像見ただけでも、吉田への対応が完全に後手を踏んでいることは明らかですね。

オーバーラップしてくれるSBとの相性がかなりよさそうです。視野も広いし、ディフェンストランジッションが非常に評価されている選手なので、SBが上がったときの対応も彼なら任せられます。

吉田(晴)との相性を考えるとかなり期待感ある組み合わせですね。

2.2.前田の不在

ヴァンフォーレ甲府戦から空前のブレイクを果たし、愛媛のスパイスになってくれていたわけですが、ここ2試合、試合から遠ざかっています。

その原因を考察してみると、

一重に

”ディフェンス性能の低さ”

に帰結するかなぁと思います。

實好監督になり、4141システムを中心に後半は5バックに変更という戦い方になったので、ボランチというか、中盤の底のプレイヤーは基本的にディフェンス専門に近いプレイヤーです。つまり、プレーメイカー的な立場が不必要な戦術です。

このシーンでも大宮がハーフウェーラインを超えると、田中はディフェンスラインとほぼ同列になっています。

もちろんいつでもこういうわけではなく、ゾーンの作り方次第で位置を変えるので、ディフェンスにおけるポジションセンスを必要とします。

またそれは3項目目で考察します。

したがって、前田も川村同様に、プレーエリアを前線に持っていけるような進化を遂げるか、もしくは田中とターンオーバー(交代)できるほどのディフェンス能力を手に入れるかですね。

ここからは個人的な意見なんですけど。。。

普通に、川村や岩井の位置(シャドーよりのCMF)で出して全然機能すると思いますよぉぉ。。。。

3.進化するゾーンディフェンス

前節で解説した通り、基本は實好監督政権下では、マンツーマンディフェンスを採用しています。

一方で、4141になってから、流れのなかでのディフェンスでは引き続きゾーンディフェンスに挑戦しているようです。

そこには4141というフォーメーションの特性を言及しておく必要があるでしょう。

3.1.4141とかいうアーティファクト

まぁ正直アーティファクトと呼ぶにはまだ新しいフォーメーションではあるんですがww

4141、J2ではほとんど使われないフォーメーションですよね。

その歴史は2010年代前半に遡ります。その時期からこのフォーメーションが多用され始め、2015年辺りで最盛期を迎えます。

そのときヨーロッパで主流とされていたのがこの4141というフォーメーションで、バルセロナをはじめ、バイエルンやドルトムント、特にスペイン、ドイツのチームで積極的に使われていたようです。

15/16シーズンのバイエルンのフォーメーションを持ってきました。4141(4123)になっています。

なぜ、このようなフォーメーションが流行したのか振り返ります。

特徴を列挙してみると、

・攻撃時に4123、守備時に4141になる。

・三角形を作りやすい。

・守備と攻撃の切り替えがスムーズ

・選手の列が5レイヤーになるため間延びしやすい

・フォーメーション可変しやすい(偽サイドバック、3バック化)

知っておきたいのは上3つですね。

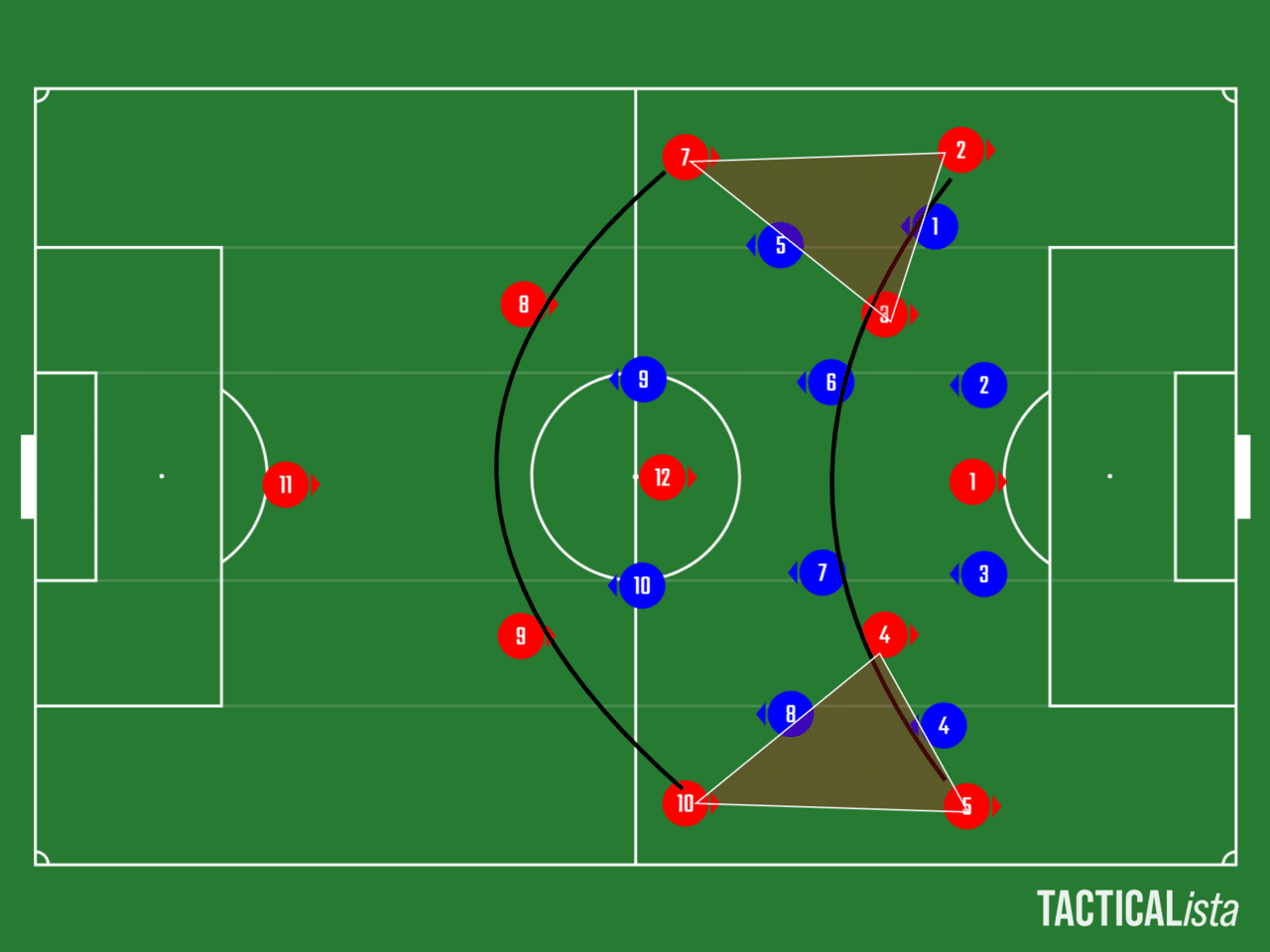

攻撃時はこんな感じ。442のベーシックなシステムに対して4141(4123)をそのまま上げるとこのように重なるはずです。

注目したいのはこの三角形。ハーフレーンに入ったCH(愛媛でいうと川村や岩井)とアウトサイドレーンにいるSBとSHで三角形を作っています。

何度もいってきましたが、重要なのは三角形を作ること。サッカーは3人でボールを運びます。

しかし、ここでの三角形はただの三角形ではありません。”数的優位の上での”三角形です。

画像をご覧になるとわかると思いますが、各三角形に入っている相手DFの選手はSHとSBだけ。つまり、局面的に、3vs2の数的有利を作り出すことができているんですね。

当時はこれでサイドを突破して、中にいる強力なワントップに合わせる(バイエルンならレバンドフスキ)、もしくはスイートスポットで受けたCHや切り込んだSHがフィニッシュ(バイエルンならミュラーやロッベン)などの攻撃で猛威を振るいました。

もちろんここには5レーン理論が背景にあります。忘れてしまった方は以下から。

さて、攻撃時の4141を振り返りましたが、もうお察しの方も多いのでは?

そう、この戦術(システム)は”川井サッカー”の背景(バックボーン)になっています。

このサッカーを突き詰め、さらにダイアゴナルな動きや、フリーマン要素なんかを継ぎ足せば、それはもう川井サッカーです。

奇しくも現在の愛媛はあの川井サッカーの根源に帰っています。(大層w)

守備時はこんな感じ。

この4141(4123)のもう一つの大きなメリットは特徴の3つ目。

”守備と攻撃の切り替えがスムーズ”です。

攻撃時に4123となりSHが上がっていたわけですが、守備なるときはCHと同列に戻ります。

一見なんてことない移動なんですが、攻撃から守備に移行するにあたって、”中央の選手のポジション変化がない”というのは、大きなメリットです。

サッカーで最も重要なレーンはどのレーンですかと聞くと100人中100人はセンターレーンと答えるはず。ゴールのある中央が守る上でも攻める上でも最も重要です。

守備と攻撃でシステムが可変であることは現代サッカーにおいて珍しいことではありませんが、中央の選手(ボランチやCH、CBなど)がポジションを移動しなくてはならない(攻撃時と違う位置に行かなくてはいけない)可変システムもいくつかあります。

たとえば、ボランチの選手が縦関係になっていたのが、横関係に戻るとか。

これはネガティブトランジション(攻撃から守備への変化)でのリスクが比較的大きい可変システムに当たります。

その点、この4141は中央の選手の位置関係変化がなく安定な可変システムです。

3.2.4141の衰退

これまでは4141のいいところばかり言及してきましたが、デメリットも話しておきましょう。

あれだけビッククラブで多用されていた4141ですが、最近はあまり見なくなりました。そこには4141のもつ大きなデメリットが背景にあります。

4141は4バックに加えて、守備的なボランチ(DMF)が加わるので、基本的には非常に強固な守備システムです。

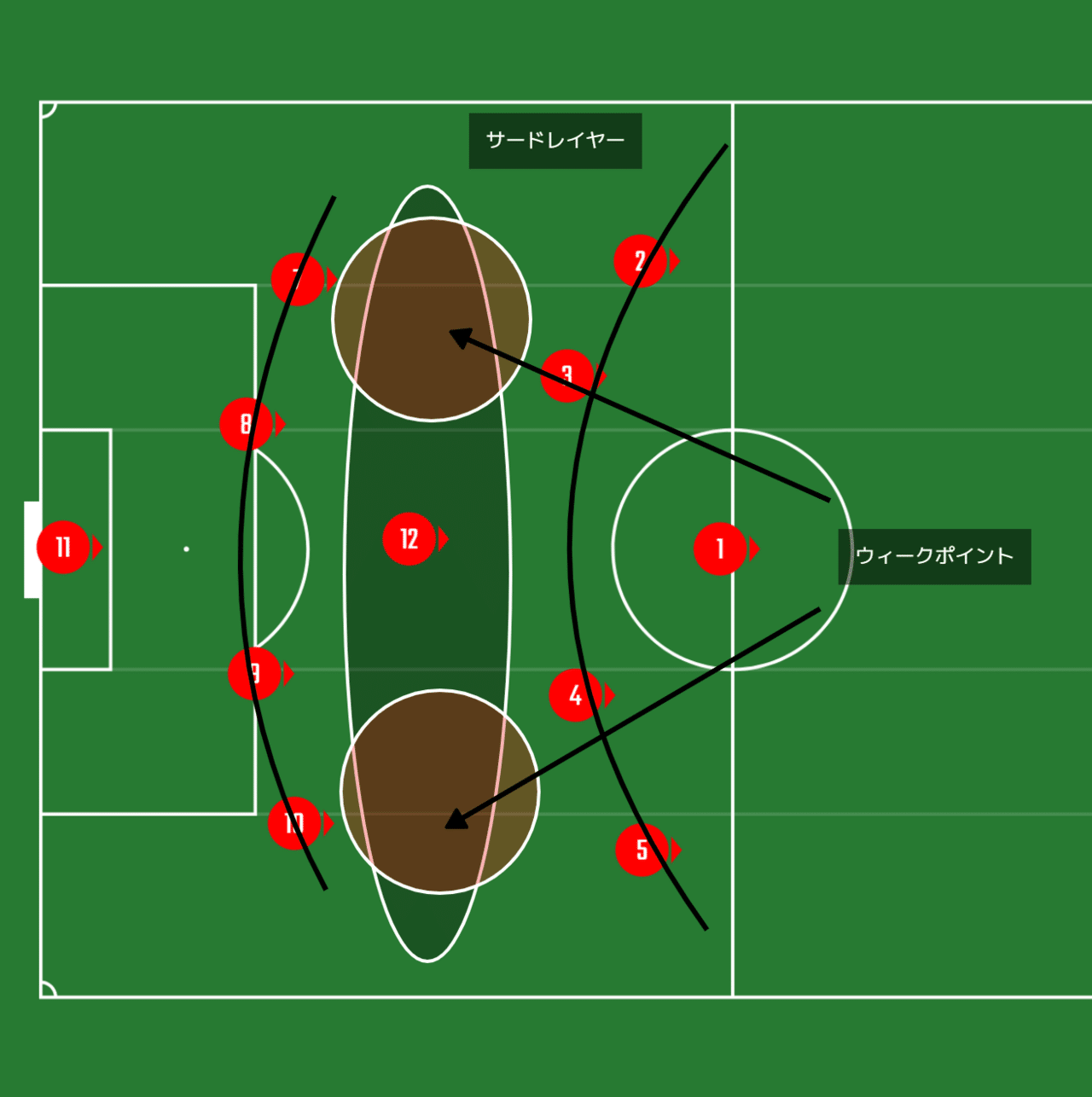

しかし、大きな弱点があり、それが画像の赤いエリアです。スイートスポットですね。

DMFは一人しかいないので、画像のエリアが空くのはまぁ当然のことです。

SBが対応すればSBの裏(ポケット)が空くので、ピンチになる。

SHが対応すれば前線のプレスにいくのがFWの一人しかいなくなる。

CHやCBは自身の受け持つエリアで手一杯。

つまり、このフォーメーションで弱点のエリアを守るには、非常に広大な守備範囲を持つ超一流のDMFが必要というわけです。それに類するDMFは世界を見ればたくさんいますが、もちろん希少性の高い選手です。どのチームも用意できる選手ではありません。

したがって、この弱点を突かれると逆に滅法脆いフォーメーションになってしまうわけです。

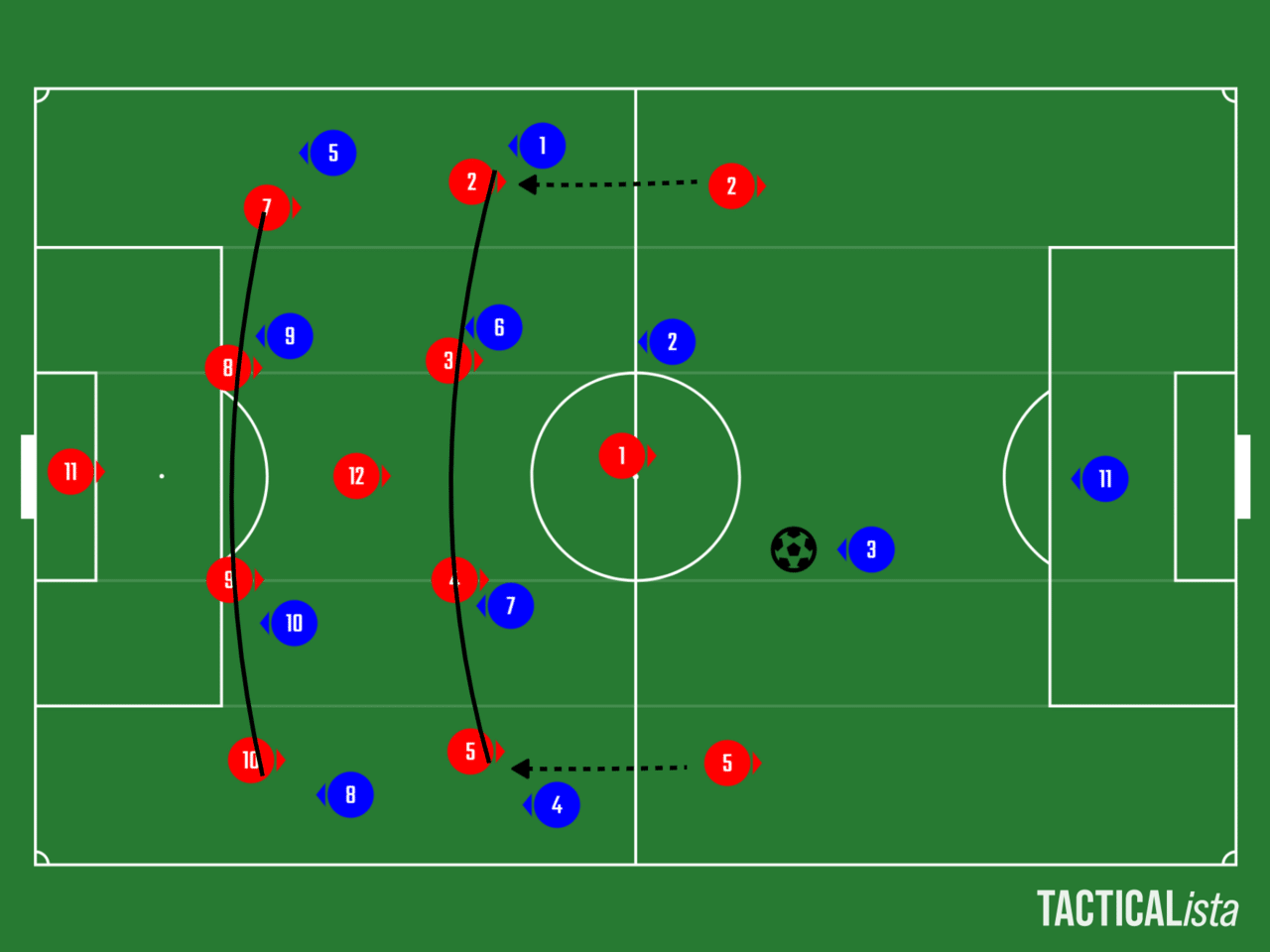

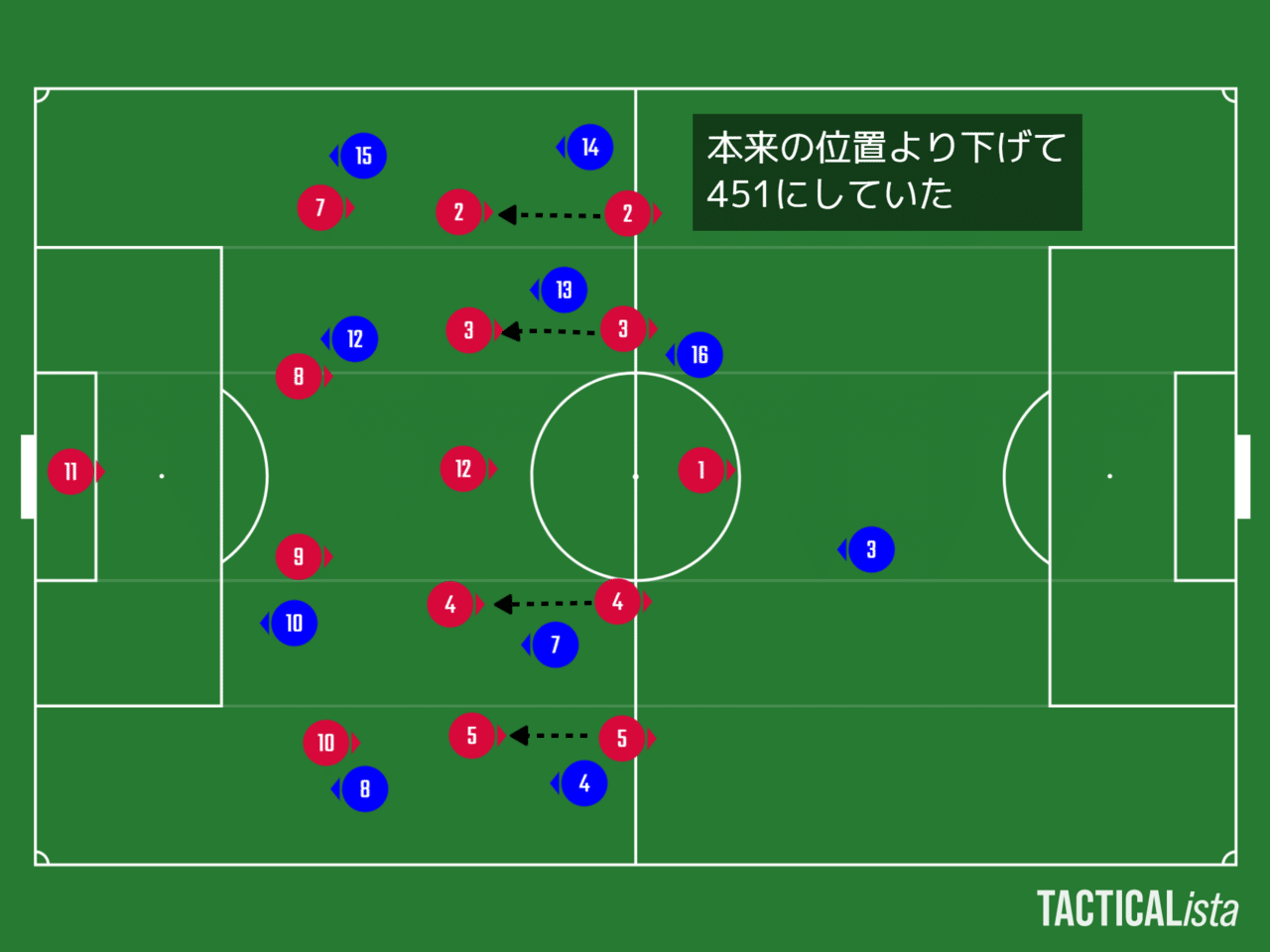

3.3.451への再構築

4141が守備時に大きなデメリットを持ってしまうことを前項で言及しました。それでも、攻撃時のメリットは大きいため似たような形は使いたいわけです。

そこでイタリアを中心にして流行り始めたのが、451システムです。

もともとDMFだった選手が他の中盤の4枚と同列に並び、5枚横一列にします。

すると、もともと3列だった(DF-DMF-MF)ところが2列に減った(DF-MF)ので、中盤からディフェンスラインまでの間(サードレイヤー)が狭くなり、全体としてコンパクトな守備をすることが可能です。

したがって、弱点であったスイートスポットを物理的に消すことができます。

その上、5人が一列に並ぶわけですから、5つのレーンそれぞれに一人ずつ入ることができるので、敵の5レーンに基づく戦術や、距離の長い縦パスに対応が楽になります。

451は4141のデメリットを消すことができる上に、4141と形は酷似しているので、攻撃時はすぐに4123に変化することも容易です。

現在の愛媛はこの451で守備を行っています。

こんなように田中が川村や横谷らと同列にいます。451ですね。

3.4.予想”4141とハイプレスサッカー”

この3項目のタイトルは”進化するゾーンディフェンス”。裏を返せば、まだ進化しきってないと取れる日本語ですよね。

つまり、愛媛がやっている451はまだ最終形態ではないと予想しています。

”4141にはデメリットがあるから衰退していった。だからそのデメリットを消せる451が有効的。今の愛媛はそれをやっている。”

といった手前ではありますが、僕としては今の愛媛に必要なのは、やはり4141です。

なぜか。それは4141の持つ新たな可能性、”ハイプレスサッカー”との融合を考えているからです。

もう一度、4141と451の違いを考えてみると、”CH&SHの位置の違い”が挙げられます。

そもそもこの4141をどうやって451にしていたかというと、

DMF以外のMFを本来の位置から下げることによって、元々の弱点だったスイートスポットを物理的に消そうとしていたわけですよね。

重要なのは”DMF以外のMFが本来の位置より低い”ということです。概算するに4~5mほどの位置の差ができています。

この差が生み出すものはなんでしょうか?

これがまさに4141の新たな可能性として考えたいことで、”前線のプレス開始位置の違い”を生み出していると考えています。

つまり、本来の位置にMFがいれば、もっと高い位置から前線へプレスできるわけです。文字通りハイプレスです。

ハイプレスによって、そもそも弱点のスイートスポットを利用される前(利用できる位置まで来られる前)に、相手陣内でサッカーを展開してやろう、と考えたのがこの4141の新たな可能性です。

”自陣に引いて守備枚数(4バック+DMF)を生かすのではなく、攻撃的なハイプレスによって攻撃枚数(FW+MF4枚)を生かすためサッカー”を4141でやる

これが達成されれば、愛媛FCはもっと強くなります。これは間違いありませせん。J2上位も夢じゃありません。

さて、察しのいい方はもうお気づきですね?

このハイプレスサッカーをやろうとしていた方をご存じのはずです。

和泉前監督です。

そうです。奇しくも今の愛媛FCがさらなる進化を目指すには和泉サッカーが必要です。

3.5.結論

實好監督は

”大枠は与えるが、局面は選手個人の判断に任せる”

と自主性を重んじるタイプの監督とばかり思っていましたが、もし上記の考察が当たっていれば、實好監督が4141というフォーメーションを採用するだけで、なんと川井サッカーと和泉サッカー両方を体現できる可能性があるというわけです。

したがって、愛媛FCは一刻も早く、二人をコーチなりアドバイザーなりで呼び戻し、3人の監督がつないだ”愛媛”のサッカーを完成させてください。(無理)

川井監督が、”攻撃理論”を

和泉監督が、”守備理論”を

實好監督が、”システム”を

その三つが合わされば、きっと愛媛はもっともっと強くなれる。

とまぁ、若造の淡い期待と構想を披露したところで、終わりとしましょうw

4.まとめ

さて、今週も振り返っていきました。

振り返り、というよりは、私の淡い希望といったところでしょうかw

でも、そう思ってみてみると楽しくなるはずですし、そう思ってみたくなる背景が確かにあることは間違いありません。

我々ファンができることは信じること、そして、何より楽しむこと。サッカーはエンターテインメントです。

さて、次節は愛媛vs松本で、ホームニンスタ!!

ぜひホーム初勝利が見たいものです!!!

今回もfootball.labさんのデータを参考に書かせていただきました。

愛媛FCを中心とするサッカー関連記事を書いています。ぜひご一読どうぞ。

昨年の振り返りは以下の記事です。

今回はご一読ありがとうございました。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?