「子どもの主体性」という闇に落ちないための「子ども最善の利益」という考え方

皆さんは子どもの主体性をどのくらい尊重できているでしょうか?

「今忙しいから後で・・・」

「危ないから・・・」

「汚れるから・・・」

「お金かかるし・・・」

「昨日もやったじゃん・・・」

やれない理由はいくらでもありますよね。

子どものやりたい!という気持ちを叶えるのも難しいものです。

今の幼児教育、というか教育全般において、基本的に主体性を尊重することが大切と言われています。旧来的な、みんなで同じことを平準的に習得しながら学ぶのは古いよねっていう感覚を親世代も持ち始めています。

幼稚園や保育園でも行事を見直す園が増えています。特に運動会や発表会。本来やりたい遊びの時間を削って、みんなで一生懸命練習して発表して親が感動する。楽しんでいる子もいるけれど、苦しんでいる子もいます。

その苦しみも大事という方もいますが、それがプラスになる子もいれば、ならない子もいます。極論、人それぞれ!と言ってしまえば議論終了ですが、押し並べてみたときに、「苦しまない」方がいい結果がでる傾向にある、というのがデータから導き出された今の教育への考え方です。

「まだこんな周回遅れの話を・・・」と思う方もいるかもしれませんが、多くの園で、まだまだこれが実情です。

SDGSが掲げた「誰も取り残さない」っていう言葉は、だいぶ綺麗事っぽいけれど、私自身は幼児教育の中でここを大切にして園の取組を考えています。

子どもひとりひとりが、言われたことを一斉にやるのではなく、自分のやりたいことをやりたいように、時に先生のサポートを受けながら遊びを通して学んでいくことこそが、今の主体性を尊重した保育だと考えています。

国の配置基準(こども○人に対して先生○人)を変えないことには、ここらへんは絵に描いた餅になってしまうので、できる範囲で各園努力しています。

↓ちょっと脱線しますが、参考までに国の配置基準と世界比較です

それが、次年度から下記の基準に改定されました!

正直、これでも上記にあげた理想の保育を実施するにはまだまだ心もとないのが保育の現場ですが、この改定は75年変わらなかった基準。動き出したことにとても大きな意義があると思っています。

少し話がそれましたが

この「主体性」と言うキーワードが、園の先生たちに混乱を生み出しているのも事実です。

一部有識者の先生方の中で

「主体性の闇」と呼ばれています。

東京大学名誉教授の汐見先生は、とある講座で

「もう主体性という言葉をやめよう」と言った程。

「子どもの主体性」という言葉を上手に受け止めるのは結構難しいのです。

簡単に言うと

子どものやりたい!をどこまで尊重していいのか

分からなくなってしまうのです。

その結果、

安心安全における配慮の欠陥や、これまで先生たちが持っていた「子どもたちにこうなってほしい」と言う願いが薄まっていき、先生たちの主体性を奪ってしまうのです。

このときにデキる先生たちが発動するのが

「子どもの最善の利益」という

概念なわけですが・・・

いまいち分かりにくい言葉ですよね。

でも今回の記事でお伝えしたいのはここです。

2023年4月から施行された「子ども基本法」よりも上位の概念で、日本以外にも多くの国が批准している「子どもの権利条約」の中に「人権」等と一緒に含まれている考え方になります。

個人的に保育や子育ての中で、頭に入れておきたい要点は先ほどあげた問題点2つの逆説になります。

1つめは、安心・安全の確保。

先にあげたように、子どものやりたいだけを尊重していたら、高いところから落ちたり、火傷したり、下手すると死にます。

自分だけでは世の中の危険と対峙できないこともあるんです。私も家庭の中ではある程度のリスクも許容して遊んでいますが、それでも最悪を避けるためには親からのブレーキが必要な場合があるでしょう。

また、意見を殺さない普段からの関わりも大切です。

自分の考えがしっかりあって、考えを表明できる心理的な安全性も確保できていないと、子どもの主張は生まれません。

最近、しっかり反抗してくる子どもたちを見て、頼もしく感じています。

(感情的には腹が立つし、疲れます。笑)

2つめは「共主体」という考え方です。

子どものやりたいもあれば、大人がなってほしいと言う願いもあります。

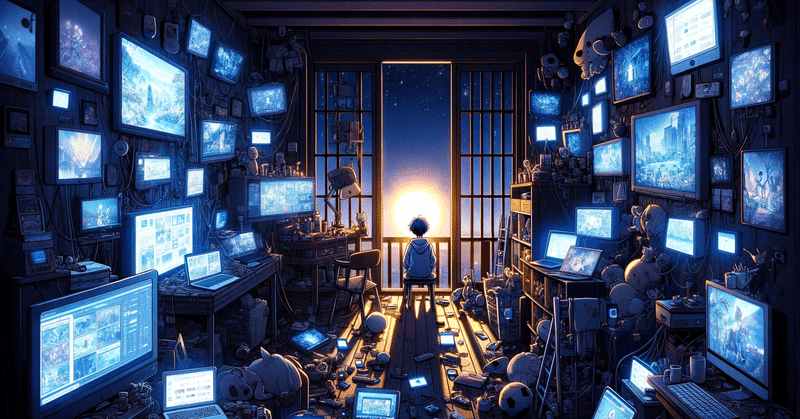

極論ですが、起きている時間、ずっとYoutubeを見ていることが、その子にとっての利益になるでしょうか。受動的なものばかりで成長はありません。このときに親は「その子にとって利益があることではない」と自然に判断してやめるように促すと思います。規範性を養うためにルールを設ける家庭もあるでしょう。

保育で考えると、年長さんのリレー練習があって、その時間にどうしても折り紙をやりたい子がいたらどうしたらいいでしょうか。

もちろん折り紙をやっていていいよ、という選択もありますが

「みんなで走れるのは今回が最後。みんなと一緒に走れる機会はこの先ないかもしれない。一緒に走り切る達成感を味わってほしい。」という先生の想いもあるわけです。

この協働的に関わる価値が、その子にとっての最善の利益だと考えられるならば、子どもにリレーになんとか参加してもらう方がいい場合もあるのです。

そして、なんとかリレーをやりたい気持ちになってもらう働きかけこそが、保育士の技量として大切なことだと考えています。

これが「子どもの最善の利益」。

長くなりましたが、子どものやりたいことだけ!という「主体性の闇」に捉われないように子育て・保育をしていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?