10月13日 Testing the Decision Against Results 決定のフィードバック

おはようございます。今日も #ドラッカー #365の金言 から人生もビジネスも深めていきましょう。

こちらの続きです。

本日 #10月13日 のテーマは #Testing_the_Decision_Against_Results #決定のフィードバック です。

#アイクもかわいそうにこれからは命令どおりにはいかないだろう 。

意思決定に際しては、フィードバックの手段を講じておかなければならない。決定を行なうのは人である。人は間違いをおかす。いつも最善の決定を行なえるわけではない。最善の決定といえども、間違っている可能性は高い。大きな成果をあげる決定さえ、やがては陳腐化する。

ACTION POINT

#自ら出かけ自ら確かめてください 。

#意思決定が所期の成果をもたらしていることを確かめてください 。

Feedback has to be built into the decision to provide a continuous testing, against actual events, of the expectations that underlie the decision. Decisions are made by people. People are fallible; at their best, their works do not last long. Even the best decision has a high probability of being wrong. Even the most effective one eventually becomes obsolete. (意思決定には、その根拠となる期待値を実際の出来事に照らし合わせて継続的に検証できる「フィードバック」が組み込まれていなければならない。意思決定は人間が行うものです。人間は誤りをおかすものです。たとえ最高の状態であっても、その仕事は長くは続かない。どんなに良い決断でも、高い確率で間違ってしまう。最も効果的なものでも、いずれは陳腐化する。)(「経営者の条件」昭和41年版 254ページより)

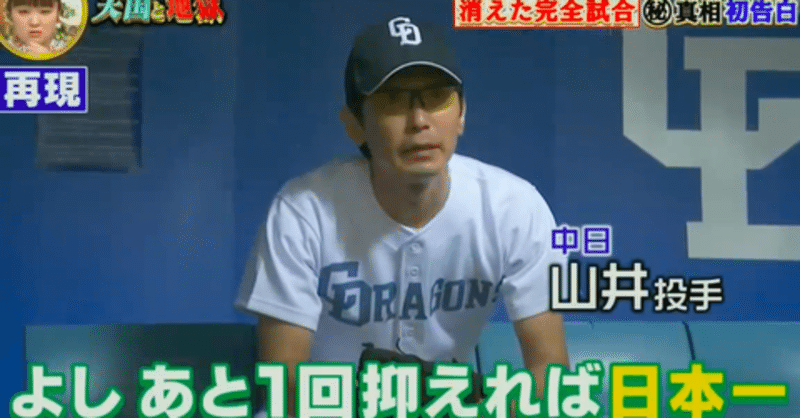

#中日ドラゴンズ の #山井大介 投手 が今シーズンをもって引退されるそうです。長年ご苦労様でした。山井投手といえば、誰もが想い出されるのが、2007年日本シリーズ第5戦8回までの「完全試合」。1−0とわずか1点差で迎えた9回表。

山井の完全試合をとるか、この試合に勝利して、ナゴヤで日本一を勝ち取るか、それとも、全てを失うか。

#落合監督 の決断、意思決定が問われたシーンでした。

話題の新刊、「 #嫌われた監督 」にも第5章に当時のことが詳細に記されています。

当時、落合監督は「投手のことは俺はわからん」と投手起用・交代の全てを森繁和ヘッドコーチに一任していたそうです。で、この時も、「で、どうする?」と森ヘッドに尋ねます。

まあ、尋ねられた森繁和コーチも困りますよね。

「監督、ここはあんたが決断してくれないといかんでしょ!」って場面。

監督が決断して、それにコーチ、選手、チームは従う、というものじゃないか、それが組織ではないか、という考え方。それが伝統的な日本的経営の考え方でしょう。その決断の結果、起こった出来事について監督が責任をとる、それが監督の責任の取り方だろう、と。

試合後のインタビューや監督退任後のメディアや書籍、講演などで自分が見聞きしたことからすると、当時、落合監督は、投手交代など投手全般について森繁和コーチの決断を自分の決断として、結果については自分が責任を持つ、として組織運営をしていたようです。

2006年、2004年からの3年契約が満了し、2007年から2年の契約延長となった契約延長初年度の落合監督としても、球団との約束で、どうしても優勝、日本一になること。ここはそういう場面です。あとアウト3つでそれが達成できる。契約書を重んじる落合監督の球団との契約書には、セリーグで優勝して日本一になる(する)と書いてある、と言います。

で、8回表の守備が終わってからの落合監督「どうする?」

当然、その監督の想いも、選手想いで、親分肌の森コーチもわかっている。山井投手がどうしたいか、状況はどうなのか、谷繁捕手に直接ボールの勢いやら出血の状況やら尋ねる。そして、口には出さないけれど、落合監督が本当はどうしたいか、自分も投手コーチとして、勝利を手繰り寄せるには、この場面、どうすべきか、腹は決まっていたと思うんです。

決断と、その後の予想シナリオは7通りはあったのでしょう。

1)9回山井続投→完全試合で抑える→53年ぶり優勝!

2)9回山井続投→ヒット打たれる→岩瀬に替える→抑える→53年ぶり優勝

3)9回山井続投→ヒット打たれる→岩瀬に替える→打たれて同点あるいは逆転される→9回裏の攻撃に期待

4)9回山井続投→ホームラン打たれて同点→岩瀬に替える→抑えて9回裏の攻撃に期待

5)9回山井続投→連打で逆転される→岩瀬に替える?→抑えて9回裏の攻撃に期待

6)9回岩瀬→抑える→53年ぶり優勝

7)9回岩瀬→打たれて同点あるいは逆転される→9回裏の攻撃に期待

勝利につながる決断はそのうち3つ。3つのうち、最も勝利の確率が高いのはどれなのか。そして、できれば選手たちにも納得の上で、決断したい。2004年、選手たちの想いを汲んで、日本シリーズに敗戦したその轍はもう踏みたくない。

その中で、森繁和コーチの決断=落合監督の決断が下されます。失敗して敗戦となったとしても、チーム全体が「岩瀬で負けたら仕方ない」が合言葉だった監督・コーチの決断は、6)でした。

6)と決断していたまま、森コーチは、谷繁捕手に尋ねます。「僕はそろそろだと思います」と谷繁捕手は答えました。その答えを胸に秘めたまま、ベンチの隅の山井投手に「どうだ?」と尋ねます。山井投手は「いきます」と一度は答えたものの、「森さん、やはり、交代お願いします」と自ら降板を申し出たそうです。

この時、森コーチは「救われた」と思ったそうです。落合監督は「山井が自分で言ってくれて良かったな」とつぶやいたそうです。

結果、岩瀬投手が最後3人で締めて、「2人で完全試合」「ドラゴンズ日本一」という形となりました。

ところが、世間では「完全試合をしている投手を途中で降板させるとは何事か!」「中日の優勝よりも、日本シリーズ史上初の完全試合達成の方が見たい!降板させた落合けしからん」という論調で試合後は「炎上」しました。

当時、私は東京に住んでいましたが、その時の放送では「ドラゴンズの日本一おめでとう、よりも、完全試合が見たかった、落合なんだよ!」と非難の声の方が多かったように思います。ドラゴンズファンの中でも、この降板は議論の的となりました。53年ぶりの日本一!を前提として、山井続投か降板して岩瀬に繋ぐか、で賛否が分かれました。

さて、ドラッカーは意思決定についてこう記しています。

意思決定の根底にある期待が、実際の出来事に対して継続的にテストするためには、意思決定にフィードバックを組み込む必要があります。意思決定は人が行うものです。人には誤りがあり、最高の状態でも長くは続かない。どんなに良い決断でも、高い確率で間違ってしまう。最も効果的なものであっても、いずれは陳腐化する。

どんなに良い決断でも、高い確率で間違ってしまうものだ、人間だもの、とあります。そして、意思決定にはフィードバックを、とあります。

しかし、下したタイミングは、戻ってきません。誰もあの時の決断を遡ることはできないのです。

リーダーが独り決断すれば、独善・独裁と言われ、みんなの声を聞いて決断すれば、波風は立たない時代です。しかし、選手の声を聞いて、岡本投手の続投を決断した2004年の日本シリーズでは、その采配では裏目に出ました。それ以降、落合監督は選手たちから一線を引くようになった、と言います。

現役時代から、必ずしも世評に沿うことはせず、独りで、誤解されやすく、出る釘、のような形で、そのずば抜けた能力を発揮してきた落合氏。

当時、世評から批判・非難された落合監督でしたが、どちらが正しかったと言えるでしょうか。「たら、レバ」の話ですから、監督にも山井投手にも、それを尋ねるのも酷だと思います。

さて、あれから14年を経た2021年の現在、今年もドラゴンズはクライマックスシリーズにも出場できず、Bクラスで今季を終えることとなりました。奇しくも、与田監督辞任の報道が聞こえてきました。

2012年以降、ドラゴンズに加わった選手たちの才能を、また1年無駄遣いさせることとなりました。しかし、今でも「 #2007年日本一 #中日ドラゴンズ 」と記録にも、そして、当時のファンの中にも記憶に残っています。

今日もやっていきましょう。

こんな記事もお好きかも。↓

サポートもお願いします。取材費やテストマーケなどに活用させていただき、より良い内容にしていきます。ご協力感謝!