【小説】Her Sea.

「あの、贈り物をしたいんですけど」

退屈な午後の店番、カウンター背面の鍵棚を整理していると、ケースの向こうから声を掛けられた。

振り向くと、中等部くらいの女の子が胸の前で手を握りしめこちらを見ている。シンとした館内には俺しかいないわけだが、妙にそわそわと辺りを気にする素振りが目立っていた。

「いらっしゃいませ」

頷くように会釈してケース前に出ると、少女は向き直りすっと背筋を伸ばした。

柔らかいトーンの群青色のパーカーに、深緑のジャンパースカートを纏っている。白いソックス。こげ茶色のローファー。見慣れない制服だが、どこかの女学生であることは間違いなさそうだ。

「贈り物って?」

じっとこちらを見つめ、黙り込む少女。

「…ん、お嬢さん?」目は合っている、よな?

遠慮のない探るような視線。困ったな、この子にはここが何に見えているんだろ。エプロンこそ付けてはいるが、お世辞にも仕事中とは言えないダメージ加工が過ぎる服装に引いてしまったのだろうか?それとも髪?俺の髪が緑だから?

「あの、贈り物がしたいです、お友達に」

緊張が滲む少女の声を頭の中で反芻した。

「…ちなみにお嬢さん、ここなんの店だかわかります?」

「贈り物を届けてくれるお店」

「誰がそんなざっくりした説明を?」

「お店の外にいたお兄さんが」

〝なにか困ってるの?この店のお兄さんが必ず力になってくれるよ〟ご丁寧に案内してくれた奴がいるらしい。一人しか思い当たらない。

「ここなら何でもあるって…」

小さくなる声と姿に、腕を組んだまま天井を見上げる。本来なら業務外、俺の担当ではない。ないのだが…

「いいよ。引き受ける。それで、お友達が欲しいものはここにありそ?」

憎むべきは〝店の外にいたお兄さん〟であってこの子ではない。今日は少し余裕がありそうだから、今から見繕うくらいの時間はあるだろう。

館内をぐるりと見まわして、少女は言った。

「目が見えないお友達に、海を見せてあげたいの。だから、海を贈ることできますか?」

❅

「ちょっと寒すぎやしない?」

館を出て少女とふたり海を目指す。しばらく外に出ない間に季節はもう冬になったのか。ついこの前まで青い風景で騒がしかったのが遠い昔のことみたいだ。

後ろを歩く少女は寒さなどまるで感じてないみたいに、十二月の遠くとおくを見ている。

担当業務じゃないにしろ、こうなった以上聞かないわけにいかない。

「どうやってあそこに?」

「贈り物を探さなくちゃって、クリスマスだから、約束したから…」

乾いた風に髪が震える。それしかおぼえてないの、吐息のような声で表情が隠れてしまうと、少女は話さなくなった。

❅

晴れでも曇りでもない空の下、冬の海にたどり着く。足跡のない砂の上をさくさくと小さな音をたて少女がついてくる。

「ここは、誰の海?」

水平線の向こうへ雲が流れる。あまりにも静かで時間が凍ってしまったみたいだ。静寂の海の持ち主はもうここにいない。

「今はもう誰のでもない。必要なくなってしまったからね。だから君にあげる」

海を贈りたいと言ったくせに、驚きに満ちたまんまるな瞳。この子の事情は〝店の外にいたお兄さん〟が知っているんだろう。それなら俺がするべきは、この子の願いを叶えてやることだ。

「さあ、さっそく取り掛かろう」

指をあそばせ指揮者のように両手を広げると、右手で軽快に指を鳴らす。一瞬の耳鳴りの後、海岸から水平線までを丸く切り取ったように白い光が走る。まるでスノードームの内側だ。

「想像してみてよ。君はどんな海を見せてあげたいの?」

広げた両手を合わせるとそこに、ひとつの空間ができあがった。瞳をとじて彼女は想像する。海を見たことがない友達に見せてあげたいその景色を。胸の前でぎゅっと指をくむ姿は、紛れもない祈りの姿だった。

やがて少女の鼓動がなだらかになり、瞳を開くのと同時に目の前でもう一度指を鳴らした。

「――わ、」

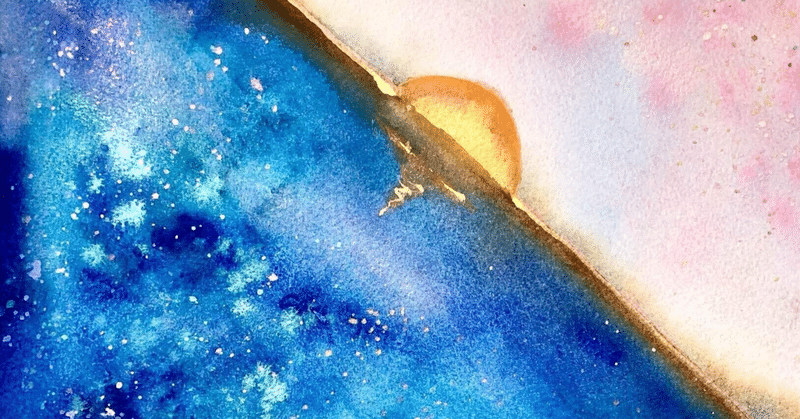

切り取られたスノードームの円周から、ゆっくり色を帯びる。真っ白だった海岸は卯の花色へ、月白へ、白菫の彩へ。淡くあわく、優しい色に染まっていく。天窓を仰ぐように見上げる彼女も、ゆっくり色を帯びていく。

「きれい、ここは、彼女の海だ」

❅

〝knock knock〟

扉をたたく音に海岸を振り返ると、砂の上に現れた扉に寄りかかり、手を振る男がいた。

「閉めちゃっていいの?」

呑気に聞いてくる〝店の外にいたお兄さん〟に一瞥をくれてやると、焦ったように言い訳し始めた。

「ごめんって~!今日到着する魂が多くってさあ。案内人が一人風邪で欠勤しちゃって大変だったんだ」

リストに目を通しながらゴメンのジェスチャー。

「お前暇だろ?鍵の管理だけなんだし」

海岸の扉をくぐると、さっきまでいた自分の館に繋がっている。あの子はここを贈り物ができる店か何かに見えていたようだけど…フロントのショーケースや背面の棚には様々な鍵が並び、だだっ広いホールの壁面は装飾の施された扉が立ち並んでいる。

「いやぁほんと助かったよ。それで?あの子の〝心残り〟はなんだったの?海が見たかったの?」

親指で扉を示し案内人の彼は相変わらず呑気な様子。彼の仕事は死者の最後の心残りを叶え、魂が還れるようサポートすること。

「……目が見えない友達に、海をみせてあげたいんだよ」

案内人の彼は驚いた顔でこちらを凝視すると、お前に頼んでよかったわ、と独りごちた。…頼まれては、いないんだけど。

❅

人の時間が真夜中を指すと、館に一人の少女が現れた。

目元を包帯で覆った髪の長い少女。年の頃はあの子と同じくらいか。真夜中によく似た紺色のナイティから素足がのぞいている。

「こんばんは、お嬢さん」

「…ここは?」

「ここは鍵のかかった夢を預かる館です。扉をひらく鍵をお持ちでしょう?」

少女は貝殻のレリーフが施されたカギを取り出した。

「それはあなたへの贈り物です」

[Her sea.]と刻印されたプレートが掛かった扉。目を覆う包帯を外してやると、扉の前に彼女を立たせる。

「さあお嬢さん、鍵をどうぞ」

❅

扉をひらくと朝だった。午前の穏やかな光が優しく辺りを包んでいる。ナイティの少女は扉の中で待っていたあの子に手を引かれ、波打ち際へ。空には小鳥が舞い、乳白の光が降り注いだ。

色とりどりの花弁が浮かぶ薄青の波が、少女らの足元へ寄せては返していく。極楽浄土を絵に描いたような色が溢れる優しい海だった。

「リタ?」

「そうだよミチル、海を見せてあげるって約束したよね。プレゼント受け取ってくれる?」

泣きながら抱きしめあう小さなふたつの肩。住む世界が違う2人が繋がれる場所、それが鍵のかかる夢だ。

「…これ規律違反になる?魂回収し損ねちゃったんだけど」

「知らん。自分でなんとかしろ」

「えええ!庇ってよ絶対!」

扉の外で喚く彼に呆れつつ、美しい〝彼女の海〟を眺めた。

俺らにクリスマスなんて全く関係ないけれど、ここは特別な夢。

軽快に指を鳴らす。砂浜に大きなクリスマスツリーが現れ、真っ白な粉雪が舞い始めた。

「メリークリスマス。いい夢をね」

2人の少女は寄り添いながら可愛らしい笑顔を見せてくれた。

〝ありがとうサンタさん〟あの子が言った。

一瞬面くらったが、それもまあ悪くない。小さく手を振り扉を閉じた。

「閉じてよかったのかよ」

俺はエプロンを外し半ば諦めモードの彼と向き合う。

「鍵はあの子が持ってる。自分で決めるさ」

多分ね、と付け加えると顔を見合わせて笑った。

*****

こちらの小説は百瀬七海さんのクリスマスアドベントカレンダー企画に参加しています。

https://note.com/momosenanami/m/mb184f2854ec6

百瀬さんの募集ツイートをみて楽しそうだなと思い勢いで参加させていただきました。

あまりnoteに小説をあげていないので、新鮮な気持ちで執筆できとても楽しかったです。

12月1日から24日まで作家さんが順番に小説を投稿していきます。

https://adventar.org/calendars/5603

今までと明日からの素敵なお話をぜひ読んでくださると嬉しいです。

そして25日はぜひ、皆さんも参加して頂けたら尚感激です。

では、11日の神谷さんへ バトンを託します!

最後まで読んでくださって、ありがとうございました❄︎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?