人間の脳に特徴的なシワが、その働き方を明らかにしている

Nature Briefingは2023年05月31日に、ダヴィデ・カステルヴェッキ(Davide Castelvecchi)は、脳の形状を表すモデルは、「コネクトーム(connectome’)」に基づくモデルよりも神経細胞の活動をよく説明できると報告した。

今回公開された安静時の脳表面を移動する色とりどりの脳波のアニメーションによるシミュレーションでは、安静状態の脳に電気活動の波が広がっている。J. C. Pang et al./Nature

人間の脳をクルミのように見せるしわは、鐘の形が音の質を決めるのと同じように、脳の活動に大きな影響を与えることが研究で示唆されている1。

この研究結果は、脳の解剖学的構造が機能を左右するという一般的な説に反している。

研究チームは、脳の物理的構造を構成する2つの要素、すなわち最も高度な脳活動が行われる領域大脳皮質の外側のひだと、大脳皮質の異なる領域をつなぐ神経の網目のコネクトームの影響を比較した。

研究チームは、コネクトームが脳活動の推進に支配的な役割を果たすというパラダイムに反して、外表面の形状がコネクトームよりも脳波データの予測に優れていることを明らかにした。

本研究の共著者であるオーストラリア・メルボルンのモナシュ大学の物理学者ジェームズ・パン(study co-author James Pang, a physicist at Monash University in Melbourne, Australia)は、「我々は、物理学と工学の概念を用いて、解剖学が機能を決定する仕組みを研究しています」と述べている。この結果は、2023年05月31日付のNature誌に掲載された1。

Geometric constraints on human brain function

James C. Pang,

Kevin M. Aquino,

Marianne Oldehinkel,

Peter A. Robinson,

Ben D. Fulcher,

Michael Breakspear &

Alex Fornito

Nature (2023)Cite this article

272 Altmetric

Metrics

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06098-1

脳のおしゃべり(Brain chatter)

神経細胞を「興奮」させると、発火し、他の神経細胞にメッセージが送られる。大脳皮質の興奮したニューロン(neuron)は、その興奮状態を表面にあるすぐ隣のニューロンへ伝えることができる。

しかし、各ニューロンには軸索(axon)と呼ばれる長いフィラメント(long filament)があり、大脳皮質内またはそれ以外の遠くの領域とつながっているため、ニューロンは遠くの脳細胞に興奮性のメッセージを送ることができる。

過去20年間、神経科学者たちは、ヒトを含む多くの生物において、このような結合の網目(コネクトーム)を丹念にマッピングしてきました。

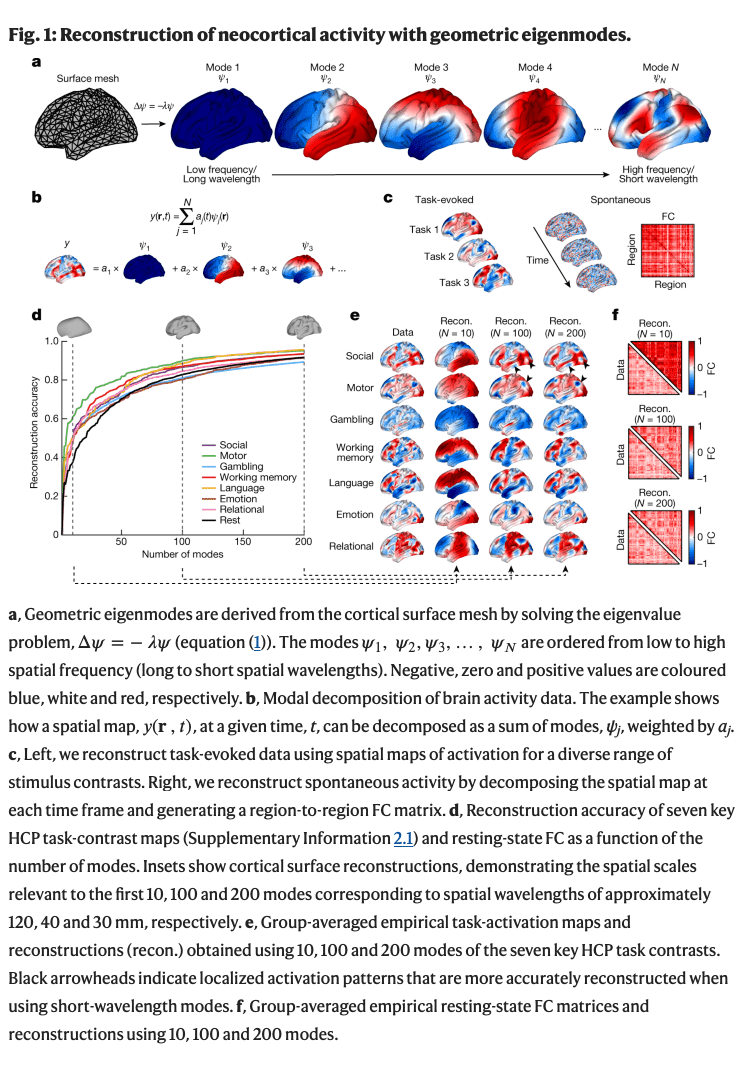

著者らは、神経細胞の興奮が、脳の表面や離れた場所にある相互接続を介して広がるそれぞれの方法によって、脳の活動がどのように影響されるかを理解しようと考えたのである。そのために、物理学と神経科学のバックグラウンドを持つ研究者たちは、波動の数学的理論を利用した。

自然現象には、地震を構成する地震波や光の電磁波など、さまざまな種類の波があります。しかし、これらの現象はすべて同じ簡単な数式でとらえることができます。この方程式を用いると、表面上の波のパターンを幾何学的な形状だけで計算することができます。このパターンは、物体の形状に影響されるモードと呼ばれる基本的な構成要素(fundamental components called modes, which are affected by an object’s geometry)に分解することができる。

良い振動(Good vibrations)

球体を伝播する振動波(waves of vibrations propagating across a sphere)の場合、例えば、基本的なモードは、上半球から下半球へ往復する膨らみと、左から右へ移動する膨らみ(the basic modes include a bulge moving back and forth from the top hemisphere to the bottom one and another travelling from left to righ)である。しかし、鐘には下半球がないため、球とは異なるモードが存在する(bell lacks a lower hemisphere and therefore has modes different from those of a sphere)。物体の形状は、モードの特性周波数や相対的な大きさにも影響する(object’s geometry also affects its modes’ characteristic frequencies and relative loudness)。

また、脳の神経細胞の興奮は波動となって脳内に広がり、周期的な振動となって戻ってくることがある(brain’s neuronal excitation can also come in waves, which can spread across the brain and travel back in periodic oscillations.)。

研究チームは、皮質表面とコネクトームの脳波伝播モードを計算した(researchers calculated the modes of brainwave propagation for the cortical surface and for the connectome)。コネクトームのモデルとして、脳の解剖学的構造を画像化する拡散MRI((magnetic resonance imaging磁気共鳴画像法)から得られた情報を用いた。さらに、血流に基づく脳活動を画像化する機能的MRIを1万件以上撮影し、そのデータをもとに解析した。

分析の結果、安静時の脳だけでなく、さまざまな活動中にも脳波のモードがあることが判明した

ミズーリ州セントルイスのワシントン大学でコネクトームプロジェクトを率いる神経科学者デイヴィッド・ヴァン・エッセン(David Van Essen, a neuroscientist at Washington University in St. Louis, Missouri)は、チームが使用した拡散MRIデータにはよく知られた欠点があり、この比較は「公平ではない」と述べている。

ヴァン・エッセンによれば、研究チームは、大脳皮質の局所的な領域のみを活性化する単純な刺激による脳活動も調べるべきだったという。「著者らが好んで用いた進行波モデルが、このようなパターンを再現できる可能性は極めて低い。」とヴァンエッセンは言う。

モナシュ大学の物理学者ジェームズ・パンは、このような刺激で自分たちのモデルをテストするのは興味深いことであり、彼と彼の共同研究者たちがこれまでに行った解析は「原理を証明するものである.」と述べている。

今回の研究では、著者らは理想的な脳構造をモデル化したが、大脳皮質のクルミのような凸部は、人によって形状が異なることが知られている。著者らの技術は、そのような変化が対応するモードにどのような影響を与えるかを探るのに役立つと思われる。

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-01774-8

https://www.nature.com/articles/d41586-023-01774-8

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00767-3

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02947-5

https://www.nature.com/articles/d41586-023-01312-6

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?