だれも知らないスラム街の歴史②(1961年〜)【ファベーラ滞在記】

今週もこんにちは。昨日は久しぶりに農作業をしました。意外とからだが動いて嬉しかったです。人間は年を取ってばかりいる気がしますが、まだ若いんだなという発見もたまにはありますね。

1. このシリーズについて

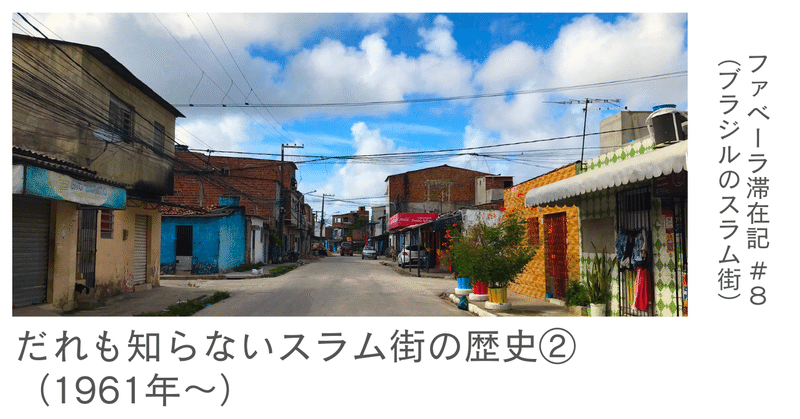

このマガジンは、ファベーラ(ブラジルのスラム街)の滞在記です。スラム街と聞くとこわい場所のようですが、そうではなく、普通の人が普通に暮らすまち。その面白さを毎回一話完結でご紹介します。

さて、今回もファベーラの歴史を紹介します。前回の記事はこちら。

▼▼前回の記事▼▼

2. 参加型開発のはじまり(1960年代)

前回を振り返ると、ファベーラ(ブラジルのスラム街)は奴隷解放や君主制から共和制への移行、内戦といったブラジルという国の歩みの中で生まれ、しだいに貧困層の住む遅れた場所というイメージが定着したのでした。その結果、ファベーラは近代化が進む中で正されなければならない悪だとみなされ、再開発するための方策が編み出されてきたのです。

1960年代に入ると、その近代化にファベーラの住民自身の声を取り入れようとするいわゆる参加型開発の動きが起こります。その先駆けがMutirãoと呼ばれる相互扶助の仕組みです。

Mutirãoはファベーラのいわゆる隣組のような住民組織で、住民たちは協力し合ってお互いの家を建てるなどの活動をしていたそうです。政府はこの組織に技術的なサービスと材料を提供し、住民たちの家を自分たちで建てさせました。

1968年には、リオデジャネイロ州の知事Negrão de Lima氏が識者たちのグループCODESCOを作り、低い利子で融資したり、土地をデザインしたりする先進的な活動を始めました。

3. 軍事政権と高度経済成長(1970年代)

ところがです。1960年代の終わり頃になるとCODESCOの活動はわずか一年半で幕を下ろします。1965年に政権を掌握した軍事政権はCHISAMと呼ばれる連邦政府のプログラムを通して、ファベーラの人々に対する強権的な住民移転(住処の取り壊し)を行いました。CHISAMは10万人以上の人々から家を奪ったと言われています。

ところでこの頃のブラジルは、軍事政権下にも関わらず、日本と同じく「ブラジルの奇跡」と呼ばれた高度経済成長期(1968-73)でした。この経済成長は富裕層による自動車など耐久消費財の購入および国内生産が主な要因だったと言われています。

この時期には職を求めて都市へ人口が大量流入したことにより、ファベーラの人口も増加しました。結果的にそれは地域の治安を悪化させ、違法薬物の取引をはじめ、さまざまな問題を引き起こします。

それと呼応して警察・政府も態度を硬化させ、住民との対立が深刻になっていきました。現在の「貧困、犯罪」といったイメージがより先鋭化していった時代だったといえるでしょう。

4. 民主主義復帰後(1980年代〜)

1985年、軍事政権が倒れ、ブラジルには民主主義が戻りました。それを機にファベーラの位置付けにも変化が現れます。非識字者にも選挙権が与えられた結果、リオデジャネイロの人口の四分の一がファベーラに住んでいることになりました。

1995年には、Favela-Bairro(ファベーラから隣近所へ)と呼ばれる政府のプログラムが開始されます。これは米州開発銀行(IDB)が支援した1.8億ドル規模の超大型都市開発で、衛生設備などのインフラ整備をはじめ、ファベーラの再開発を目指すものでした。

少しずつ、ファベーラに対する見方が、排斥から統合にシフトしてきたのですね。

2008年まで続いたこのプログラムは、世界でもっとも野心的な都市開発とも称賛されました。2007年には、国全体で3000億ドル規模の国家戦略プログラムGrowth Acceleration Program (PAC)が新たに採択され、全国のファベーラで整備と支援(住居やインフラに限らず、文化施設なども含む)が進められていきます。

ちなみに、2003年からブラジルは貧困層への支援を重視する労働者党のルラ政権に変わっていました。ルラ大統領は今年2023年からも大統領に再任しており、現在のブラジル政界でもっとも影響力の大きい人物の一人です。

こうしてファベーラの再開発は現在も進められています。しかし、問題は現在も山積しています。インフラなどの社会資本の面だけでなく、新型コロナウイルスのようなある種の災害に対する脆弱性もそうです。

南部では特に警察との衝突も深刻で、以下の記事では、リオデジャネイロ州における殺人のなんと43%(2019年には1,810人)が警察の手によるものだと書かれています。

さらに、2018年にはファベーラに住む人々を代弁する社会運動家が暗殺されるという痛々しい事件も起きました。

依然として、ファベーラで暮らす人たちが安心できるとは言えない状況は続いています。二回の記事で見てきたように、ファベーラという場所はある意味でブラジルという国の写し鏡です。そのありかたがどのように変化していくのかを見守っていくことは、ブラジルの未来を見据える一つの視点を持つことだと言えるかもしれません。

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました!

(おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?