DIYで自宅屋根に太陽電池を設置する(当然、売電も!)第11回 たくそう君によるFIT送配電買取の申し込み

今回は、いよいよ買取の申込です。前回は、接続供給契約の申し込みで、電線を繋ぐ意味合いの申込でしたが、今回はその電線に太陽電池パネルで作った電気を逆潮流(逆流)させ買い取ってもらいます。

この申込には、発電システムの詳細を記入しますので、申込までにシステムの仕様を固めておく必要があります。それでは手順について説明します。

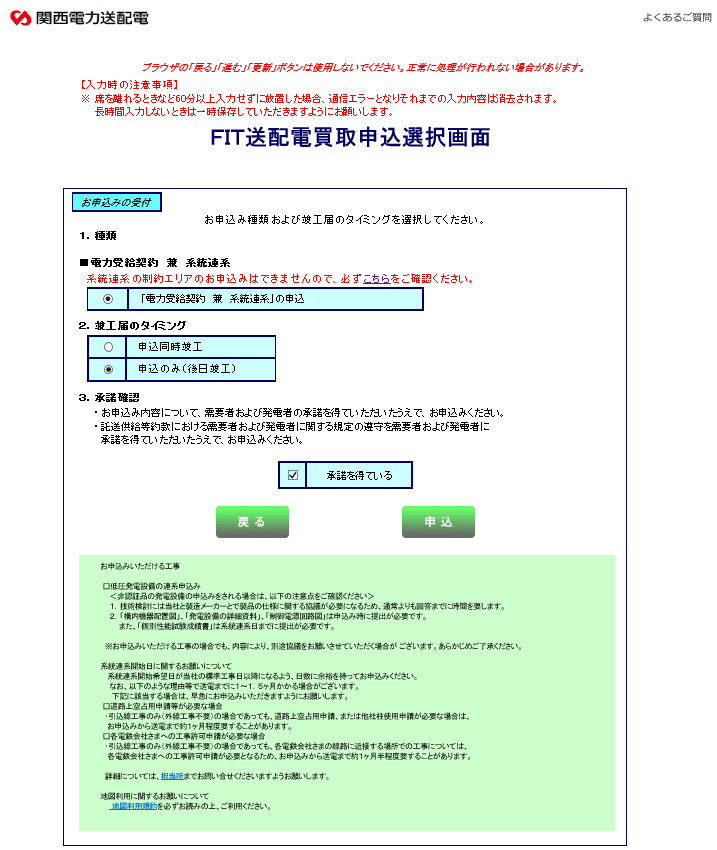

①申込メイン画面

1.種類 ■電力受給契約 兼 系統連系

●「電力受給契約 兼 系統連系」の申込

選択肢は一つしかありません

2.竣工届のタイミング

〇申込同時竣工

●申込のみ(後日竣工)

工事前の申込なので。

3.承諾確認

☑承諾を得ている

自分で申し込んでいるの。

[申込]ボタンを押します。

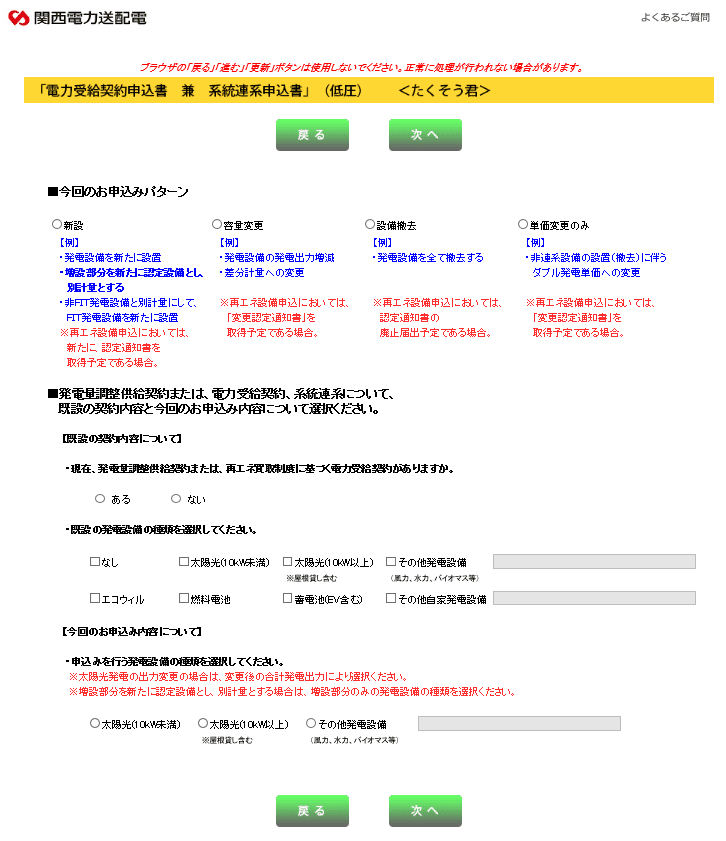

②「電力受給契約申込書 兼 系統連系申込書」

■今回のお申込みパターン

●新設 〇容量変更 〇設備撤去 〇単価変更のみ

今回は新設です。

■発電量調整供給契約または、電力受給契約、系統連系について、

既設の契約内容と今回のお申込み内容について選択ください。

【既設の契約内容について】

現在、発電量調整供給契約または、再エネ買取制度に基づく電力受給契約がありますか。

〇ある ● ない

・既設の発電設備の種類を選択してください。

☑なし ☐太陽光(10kW未満)☐ 太陽光(10kW以上)☐その他発電設備

☐エコウィル ☐燃料電池 ☐蓄電池(EV含む)☐ その他自家発電設備

【今回のお申込み内容について】

申込みを行う発電設備の種類を選択してください。

●太陽光(10kW未満) 〇 太陽光(10kW以上)〇その他発電設備

特に迷うところはないです。既設発電設備がある場合はどうなるのでしょうか?10年後ぐらいには、蓄電池を設置したいと考えているの気になる所です。

[次へ]ボタンを押します。

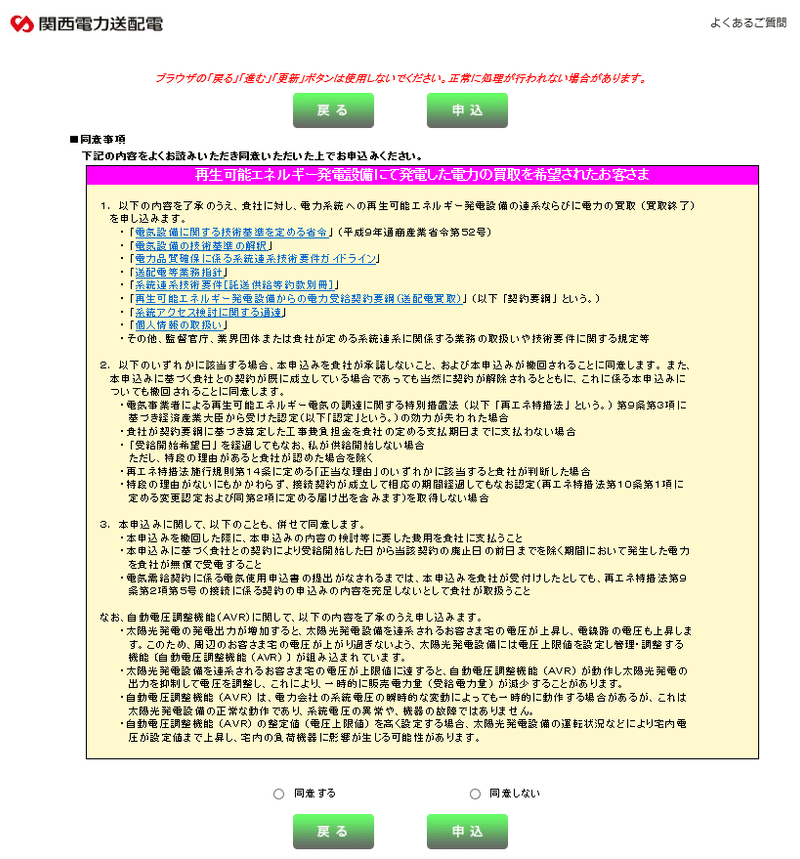

③同意事項

■同意事項

下記の内容をよくお読みいただき同意いただいた上でお申込みください。

●同意する 〇同意しない

たくさんの文章が並べられていますが、全てダウンロードし、目次だけは読みました。

同意するを選択し、[申込]ボタンを押します。

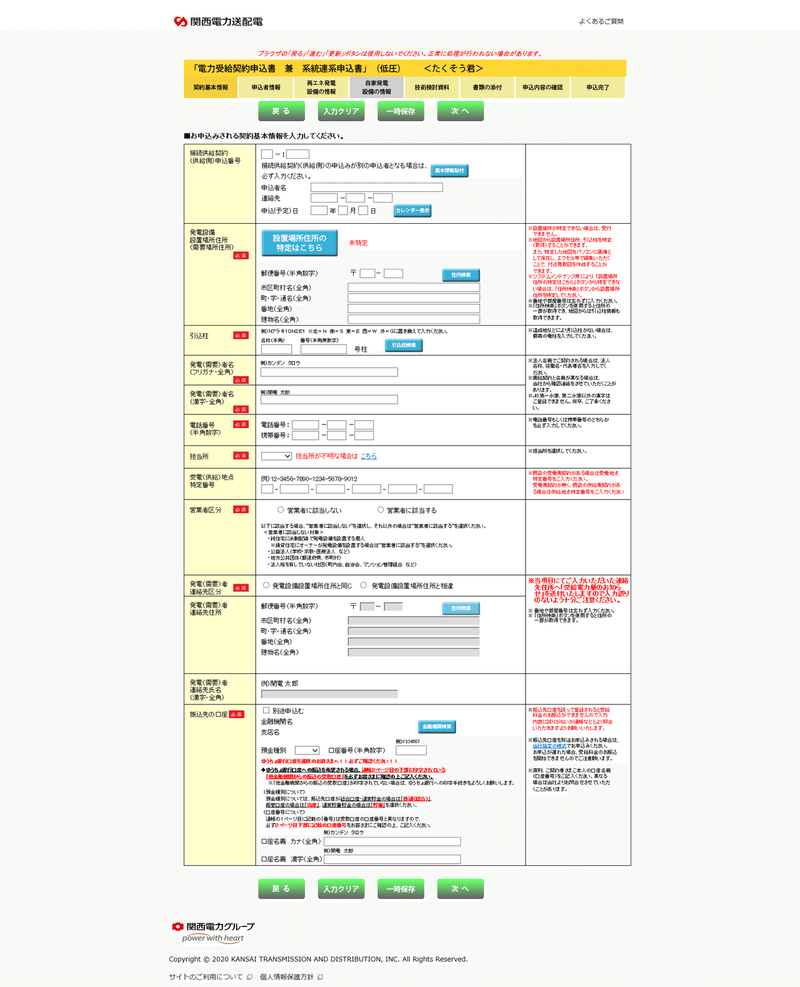

④契約基本情報

冒頭の「接続供給契約 (供給側)申込番号」に前回申込時に発行された番号を記入し[基本情報張付け]ボタンを押すと、設置場所住所や引込柱の幾つかの情報が自動で入力されます。その他の情報も前回と重なるのものばかりなので、機械的に入力し[次へ]ボタンを押します。

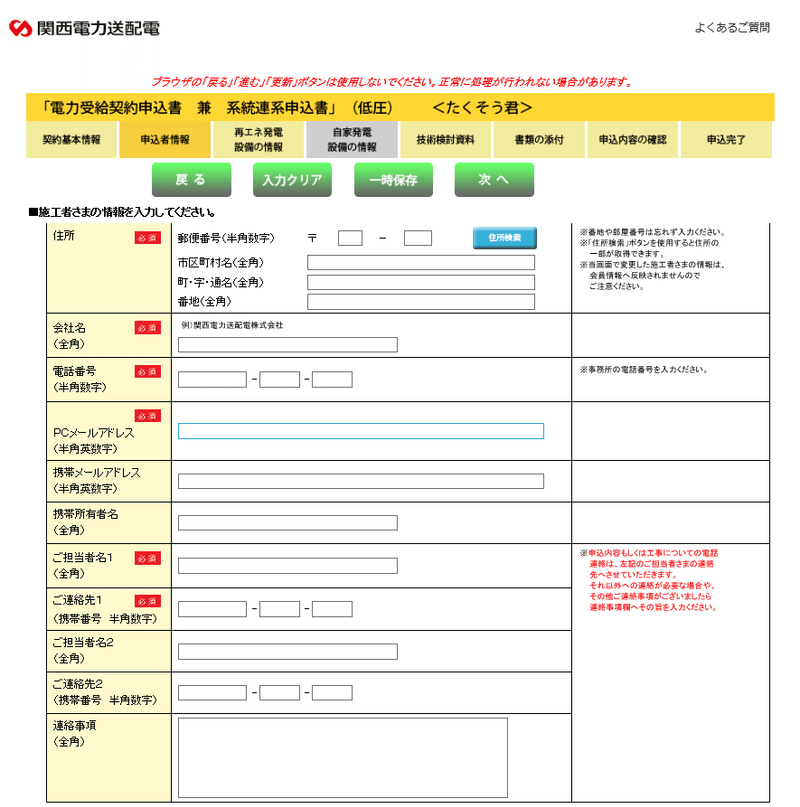

⑤施工者情報

こちらも前回申込と同様に入力するのみです。

[次へ]ボタンを押す。

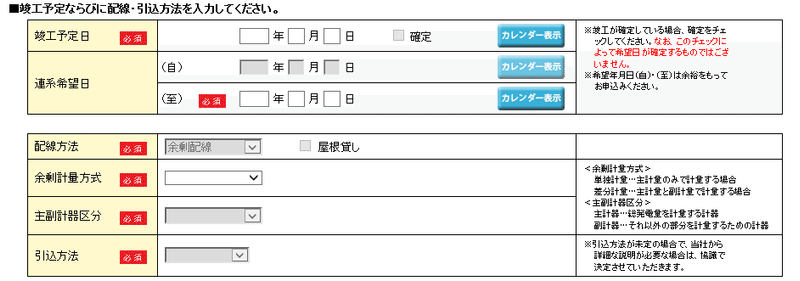

⑥竣工予定ならびに配線・引込方法

竣工予定日を入力し、連系希望日を入力します。当初、連系には立会があるものと思ってい、予定などを勘案して日付を入力ましたが、承諾通知が送られてきたメールには、「立会はしない」と記載されていました。

余剰計量方式 「単独計量 ▼」

余剰計量方式には{単独計量、差分計量}の2種類がありますが、右欄の説明を読んで、多分単独だろうと思いこちらを選択しました。

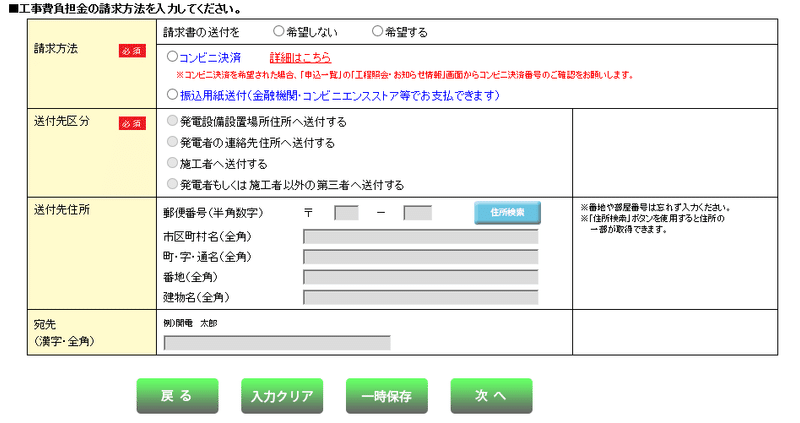

⑦工事費負担金の請求方法

希望する方法を選択・入力します。

[次へ]ボタンを押す。

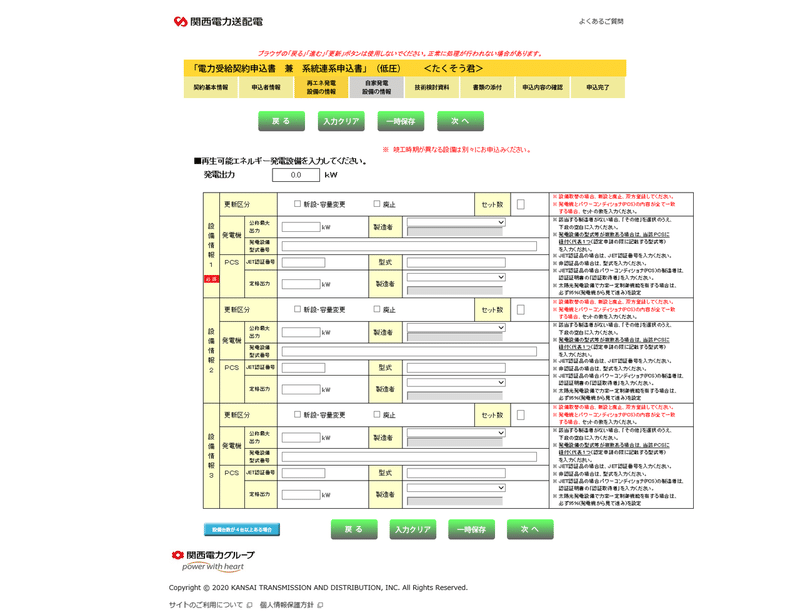

⑧再生可能エネルギー発電設備を入力

いよいよ、本格的な入力です。

左上にある『発電出力』は、下の表に数値を入れていくと、自動的に表示されます。

表をじっくり眺めると、「設備情報1」「設備情報2」「設備情報3」と3つのブロックに分かれており、それぞれに「更新区分」「セット数」「発電機」「PCS」を記入するようになっています。これは、異なる種類のシステムを統合して一つのシステムとして構築する場合に対応した表になっているため、異なる発電機またはPCSまたはその両方のシステムを同時に3つ入力できるようになっているようです。また、それぞれの設備情報の中に「セット数」を記入できるようになっており、同じシステムを複数統合する場合にも簡単に入力できるようになっています。

更新区分 ☑新設・容量変更 ☑ セット数 [1]

更新区分は新設で、セット数は1です。

発電機 公称最大出力 [6.240]kW 製造者「その他(国内) ▼」

[ネクストエナジー ]

発電設備型式番号[NER660M320]

公称最大出力は、設置する太陽電池パネルの合計をkWで入力します。製造者は主なメーカーが一覧になっているので、それを選ぶか、その他で製造者名を記入します。また、型式番号についても入力します。

PCS JET認証番号[MP-0076] 型式[ ]

定格出力[5.50]kW 製造者「その他(国内) ▼」

[藤崎電機 ]

PCSはJET認証がなければ、実質的に契約ができないので、JETが認証番号を記入します。認証番号はJETのホームページでも調べることができますが、この契約にJETの認証証明書の添付が必要なので、メーカー等から入手します。私は、ソーラーオフさんからもらいました。

ここまで入力すると、『発電出力』に自動的に数値が入力されます。この場合、PCSの最大出力5.50kWと表示されます。

[次へ]ボタンを押す。

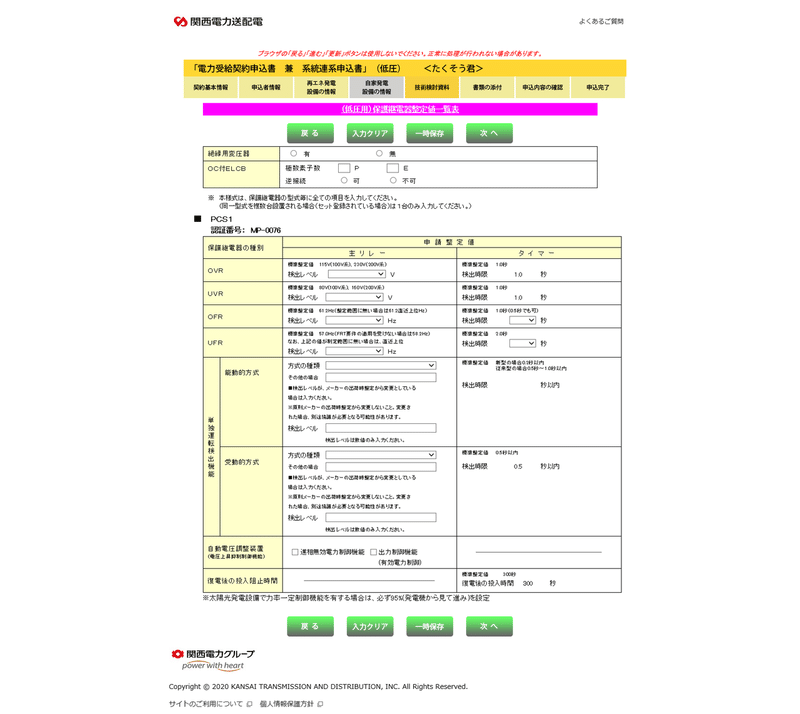

⑨PCS1

ここでは、変圧器・太陽光発電用ブレーカーとPCSの仕様を記入します。

絶縁用変圧器 〇有 ●なし

OC付ELCB 極数素子数 [3]P [3]E

逆接続 ●可 〇不可

はじめに変圧器の有無が聞かれます。どんな時に変圧器を付けるのでしょうか?昇圧用なのか降圧用なのか?

次にブレーカーです。パワーコンディショナーの施工要領書には、パワーコンディショナーはブレーカーの2次側に接続するので、電流が逆潮流(逆流)することになります、そのため、逆接続は必須で、逆接続できるブレーカーはどれも3P3Eです。

パワーコンディショナー(PCS)の申請整定値は、仕様書に載っているので、転記していくだけです。

[次へ]ボタンを押す。

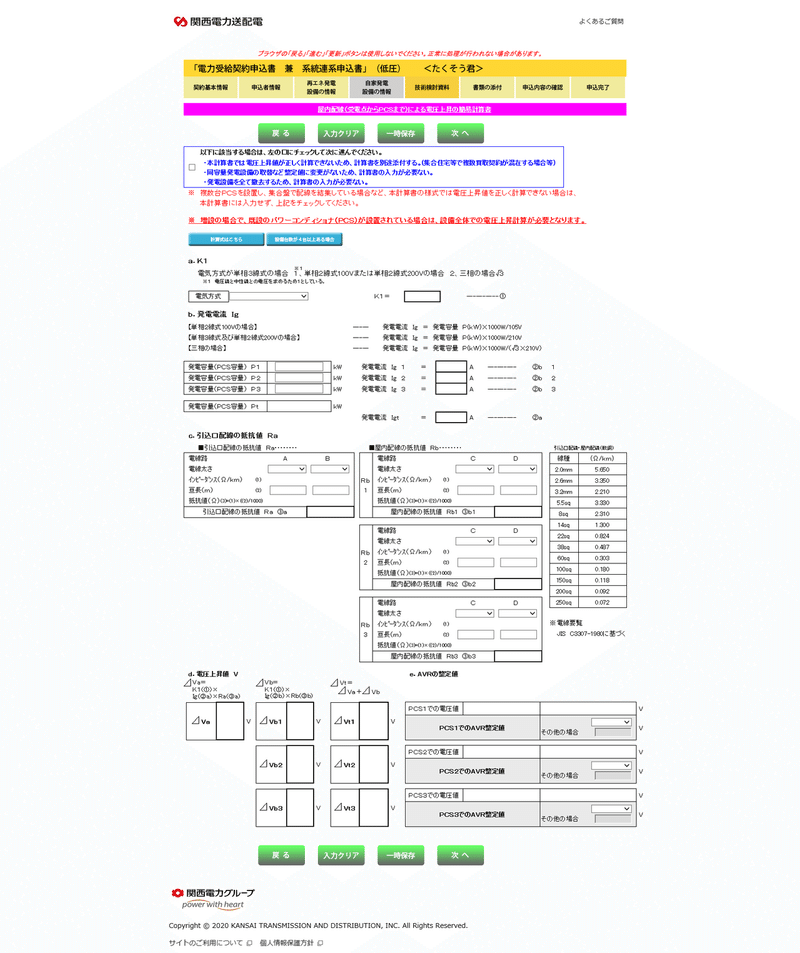

⑩屋内配線(受電点からPCSまで)による電圧上昇の簡易計算書

突然、電気の計算をすることになり、面食らいそうになりますが、数値を入れていくと自動で計算してくれるので、とても簡単です。ただ、屋内配線の設計(配線の太さと長さ)が決まっていないと入力できないので、申請までに設計を終了させておく必要があります。

a.K1

電気方式「単相3線式100/200V ▼」

電気方式を

{単相2線式100V、単相3線式100/200V、単相2線式200V、3相200V}

から選びます。するとK1は1になります

b.発電電流 Ig

発電容量(PCS容量)P1[5.50]kW

次に、パワーコンディショナーの最大出力を記入します。

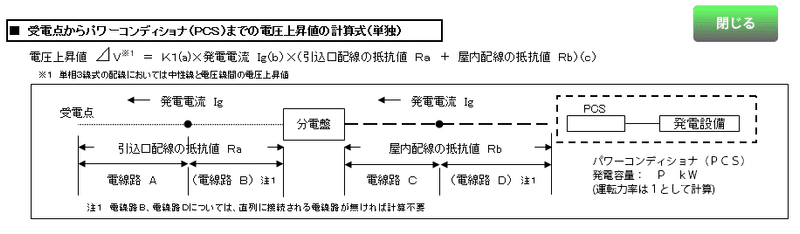

ここからは、下の図に則って数値を入力していきます。

c.引込口配線の抵抗値 Ra

■引込口配線の抵抗値 Ra

電線路 A B

電線太さ 「14sq ▼」「 ▼」

インピーダンス

亘長(m) [11.0 ][ ]

引込口の配線太さとその長さは前回の申込と同じ値を記入します。そうすると自動的に『0.016 Ω』と抵抗値が計算されます。

■屋内配線の抵抗値 Rb

電線路 C D

電線太さ 「 8sq ▼」「 ▼」

インピーダンス

亘長(m) [ 5.0 ][ ]

パワーコンディショナーから分電盤までの配線を入力します。私の場合8sqで5mです。(屋内用のパワーコンディショナーは、配電盤の横に設置する場合が多いようですが、私の場合少し離れたある場所に設置しました)

これも自動で計算され『0.012 Ω』でした。

すると、

d.電圧上昇値 V

PCS1での電圧値 単相3線式100/200V 107.68 V

PCS1でのAVR整定値 「107.5 ▼」V

電圧上昇値の計算結果が『107.73V』と表示されます。

この値は何かと言うと、そもそも、

太陽電池で発電した電力をどうやって電柱にの電線に流すのか?

という素朴な疑問が出てきます。これは特殊な設備など必要なく、単純にちょっとだけ電圧を高くすると電流は逆向きに流せるのです。そのためパワーコンディショナーの出力電圧は電線の電圧よりもちょっとだけ高くなっています。ただ、たくさんの電流を流すためにはもう少し電圧を高くする必要があります。すると、たくさの電流を流そうとすればするほどパワーコンディショナーが出力する電圧はどんどん高くなり、やがて法律で決まっている規定の上限電圧(107V)を超えてしまいます。この規定の電圧を超えないように『電圧上昇抑制機能』AVRが備わっています。ここで、計算した"電圧上昇値”と言う表現は少し奇妙で、正確に表現すると、パワーコンディショナーから受電点までの配線の抵抗による電圧降下値を計算している訳で、配線の抵抗で受電点で107Vになるパワーコンディショナーの出力電圧が107.68Vということになります。そのため、AVR整定値は107.73Vの直下の107.5Vを設定します。

[次へ]ボタンを押す。

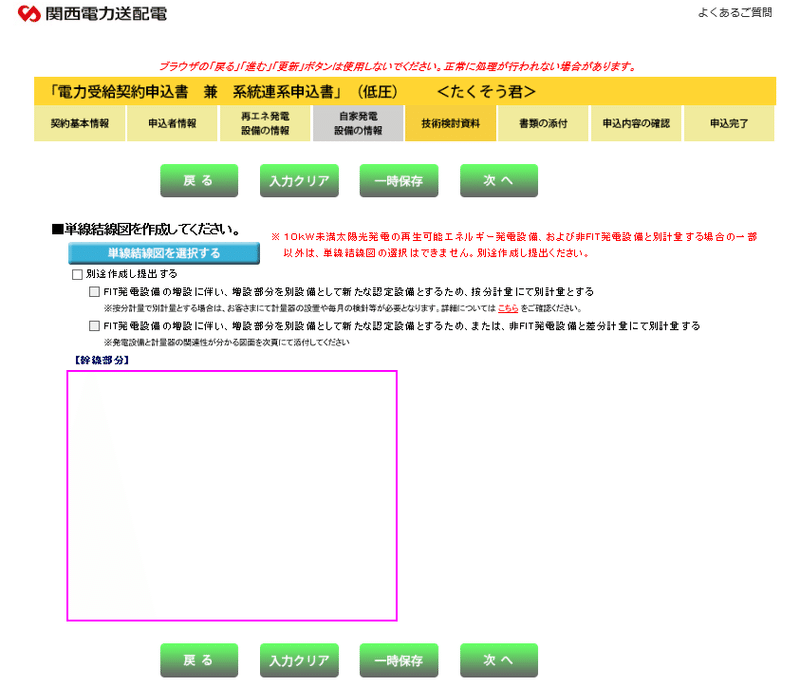

⑪単線結線図

今回も[単線結線図を選択する]ボタンを押し、該当する単線結線図があれば選択します。

[次へ]ボタンを押す。

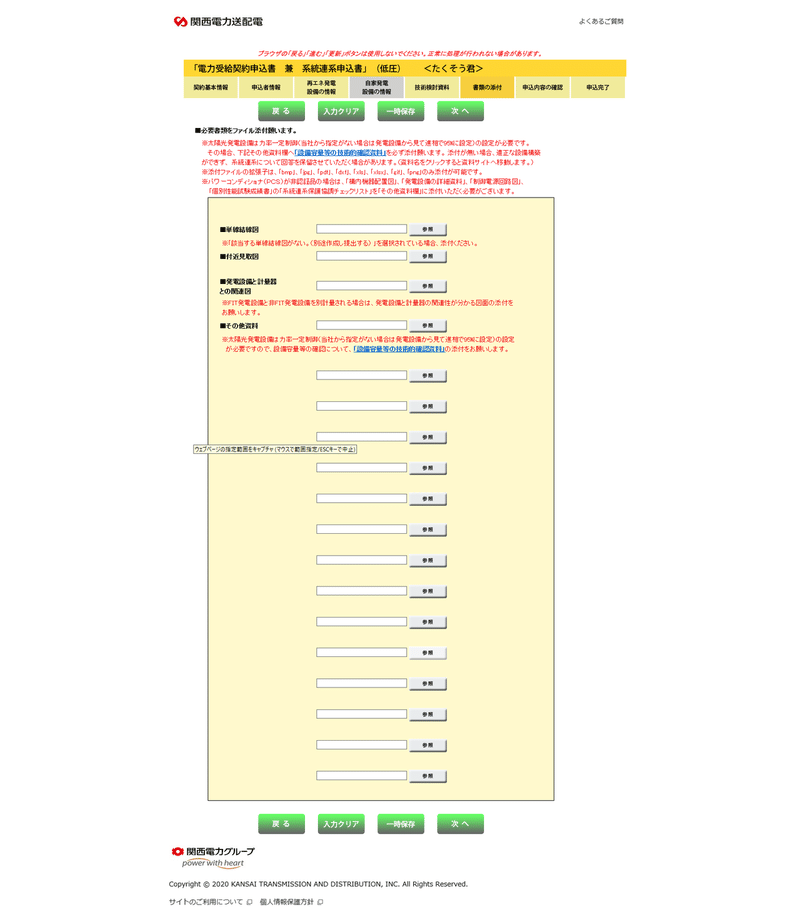

⑫必要書類を添付する

最後に、必要書類を添付します。

私が添付した書類は、

付近見取り図

設備容量等の技術的確認資料

パワーコンディショナーのJET認定証明書

です。

付近見取り図は、Yahoo地図の白地図から作りました。突然出てき、「設備容量等の技術的確認資料」ですが、内容を確認すると「力率一定制御機能の有無、力率100%、95%における拡容量(kW、kVA)は仕様書やPCS製造メーカー様に確認いただき、確実な値をご入力お願いします。」と書かれています。仕様書にはこれらの値が記載されていなかったので、メーカに問い合わせました。

[次へ]ボタンを押す。

⑬申込内容の確認・申込・申込番号発行

最後に、これまで記入した内容が一覧になり、申込をします。申し込みをすると、申込番号が発行されます。この申込番号を前回行った接続供給契約に反映させるため、申込一覧から訂正し記入します。

受付が終わると、後日「技術検討」が行われ、問題がなければ晴れて系統連系契約の成立となります。

この契約成立でFITの電子申請ができます。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?