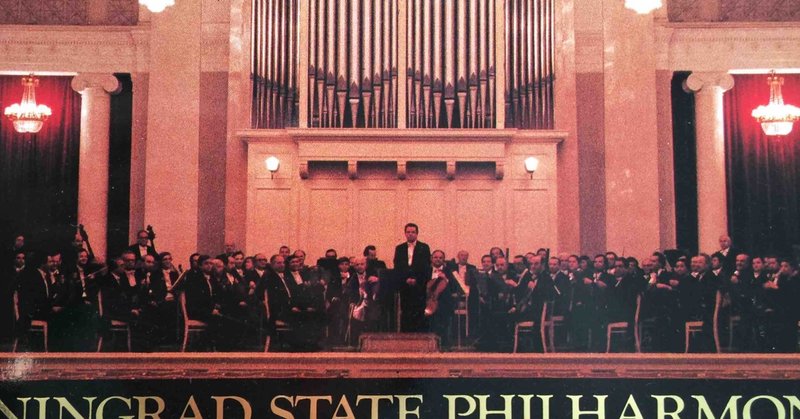

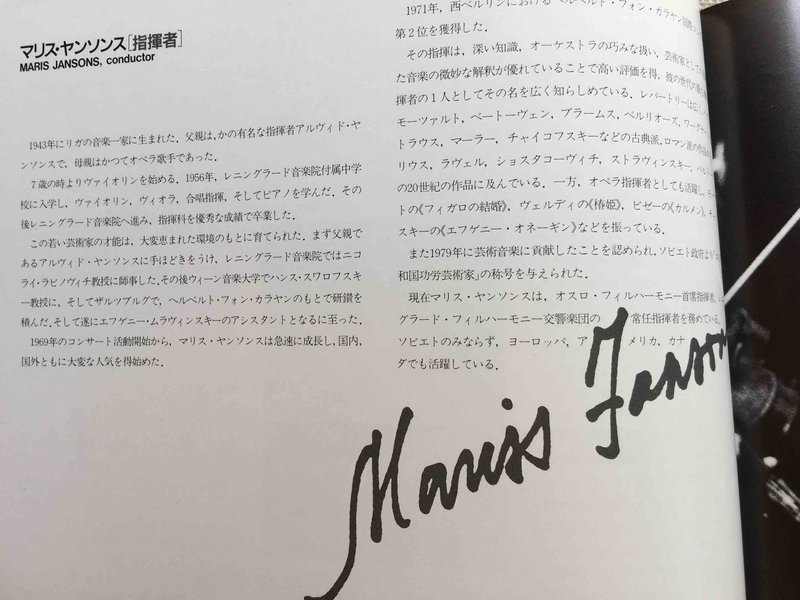

マリス・ヤンソンス指揮レニングラード・フィル来日公演1986年、加筆

マリス・ヤンソンス指揮レニングラード・フィル来日公演1986年、以下のように加筆した。

86年のレニングラード・フィル来日公演、下記の既出記事のように、筆者は大阪で聴いたのだが、NHKが記録していた東京公演での音源が、ついにCD化されたのを、さっそく買って聴いた。

※ショスタコーヴィチ:交響曲第5番『革命』、チャイコフスキー:交響曲第4番 マリス・ヤンソンス&レニングラード・フィル(1986年東京ライヴ)

《ムラヴィンスキー突然の来日キャンセルにより急遽ヤンソンスが代役を務めた86年レニングラード・フィル来日公演が初CD化! これまでディスク化されることなくNHKに保管されていた幻の音源を「ALTUS」が丁寧にマスタリングして商品化。もはや伝説となっていた公演の真の姿が、ついに日の目を見ます! 2019年11月に惜しくも世を去ったマリス・ヤンソンスを追悼する注目のアルバムです》

⒈ ショスタコーヴィチ 交響曲第5番

ショスタコーヴィチの交響曲第5番を、改めて聴き比べてみた。

特に印象的だった部分を列挙すると、1楽章のテンポの違い、3楽章後半の細かい追い込み方、4楽章コーダのテンポだ。

先入観抜きで聴いても、ムラヴィンスキーの影響を思わせられる。

そこで、マリス自身の後年の録音との差異も確かめてみた。

97年録音のマリス指揮ウィーン・フィル盤を聴き比べると、レニングラード盤との差は大きい。

1楽章のテンポはゆったりとしてアゴーギグも前者より激しくない。アンサンブルの揃い方は、レニングラードは実に厳格だが、ウィーンの方はもっと融通無碍な演奏だ。一方、アーティキュレーションはウィーンの方が見事なまでに豊かな表情がつけられている。

ウィーン盤では、マリスのオケ・コントロールのやり方が、より自発性に任せるやり方だと思える。これは、オケが名だたるウィーン・フィルだから、というわけでもない。本来のマリスの表現方法が、奏者の自発性を殺すことなく生かすやり方なので、ウィーン盤の方にそれが色濃く出ている。

参考までに、同じウィーン・フィルを指揮したショルティの同曲録音を聴くと、同じオケとは思えないほど、ショルティの鉄のような意志が刻まれており、ウィーン・フィルがマリスの場合とはまるで違う演奏をしているのが面白い。

さて、マリス指揮のウィーン・フィル盤、融通なだけではなく、4楽章のテンポの細かい変化とフレージングのそろえ方は実に緊密で、オケをしっかり掌握していることは間違いない。特に中間部以降、コーダへ向けての息の長いコントロールは、レニングラード盤よりも完璧だといえる。コーダでのテンポはレニングラードよりやや早めだが基本的には変わらず、フレージングを最後の一音まで徹底させている。

一方、ムラヴィンスキーによる演奏では、4楽章は中間部まで一気呵成に駆け抜ける。中間部のテンポは思い切り落とし、そこからはほぼインテンポで進み、コーダで倍近いテンポに落とすのがムラヴィンスキーの解釈だ。

ちなみに同曲のDVD映像では、はっきりとタクトを4つ振りにしているので、彼の頭にあるテンポ感はこのゆっくりなものが明確にイメージされているとわかる。

映像で見ると、特にフレージングの隅々までタクトで厳格にコントロールされているのがわかって、ムラヴィンスキーの演奏がいかに緻密に、論理的に組み上げられたものかが理解できる。

⒉ チャイコフスキー 交響曲第4番

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/