創作小説 父と雪の日に

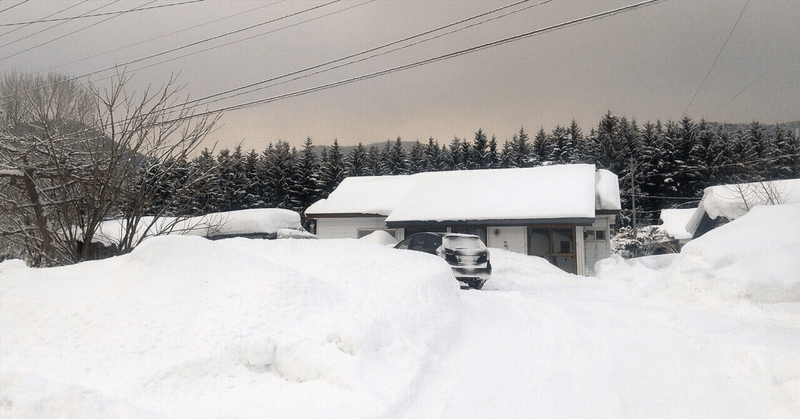

雪化粧という言葉を聞けば、実家の子供部屋からの景色が頭に浮かぶ。幼い頃、特別に寒い冬の朝は期待しながらカーテンを開けた。目の前は国道からそれた細い道、田園、ぽつんぽつんと立ち並ぶ家々。そんな退屈な景色が真っ白に覆われる。不思議とそんな雪が積もった朝は、静かなのだ。喧騒から断絶されたみたいな不思議な世界。桜がひらりと舞い落ちるのなら、雪はしんしんと。しんしんという音が聞こえるような気がした。

***

三年前に母を亡くしてから、父が一人で住む実家に出来る限り帰るようにしている。とはいえ、新幹線で二時間、普通電車で一時間、駅から車で一五分。定期的に帰ろうと思っても年に四回ほどになっている。娘が来年中学生になれば、今より動きやすくなると期待している。

「よく来たな」

一時間に一本しか電車が来ない小さな駅のロータリーで父は車から降りて私を待っていてくれた。

「寒いでしょ。車の中で待っててくれたらよかったのに」

「今日はあったかい方だよ。明日から寒くなるらしい。多分、今夜雪が降るぞ」

父はそう言って車のエンジンをかける。もうすぐ八十歳になるけれどこんな田舎では今も車が欠かせない。特に会話が続かず、AMラジオのかすれた音だけが車中に響く。母が亡くなってから前よりは私としゃべるようになったけど、元来父は無口で不器用な人間なのだ。

帰る途中にスーパーに寄ってたくさん食材を買い込む。そこで父が好きな和菓子も買った。都会の百貨店で有名な和菓子をお土産にしたこともあったが、いつもの味が良いとぶっきらぼうに言われてしまったことがある。それから特に手土産は買わずに近所のスーパーでどこにでもあるお菓子を買うようにしている。

「お金」

父が財布を渡してきたが、それを断った。

「いいよ。三泊もお世話になるんだし」

「何のもてなしもできないんだから」

そう言って結局父が代金を支払った。

数か月ぶりに実家に帰る度に、母の生前から何かしら変化している。例えば洗濯がリビングで干されるようになっていたり、二階の寝室から一階の仏間に布団が移動されていたり。父が一人で生活しているだけだから、楽な方法にどんどん変わっているようだった。そんな変化はいつも私の心をざわつかせる。

二人ですき焼きを食べて、二十時には二階の自分の子供部屋に上がった。実家に帰省した時は、父に黙って部屋の片づけをしているのだ。なんとなく身辺整理の様で後ろめたかった。小中学生の頃に友達と手紙を交換することが流行っていたので、勉強机の引き出しから友達からの大量の手紙が見つかった。懐かしく開いてみるとそこには恋愛話ばかりが書かれていた。少女漫画が大好きだったあの頃の私たちは恋愛での成功が人生で一番の幸せだと信じて疑わなかったのだ。最近娘からも好きな人の話をよく聞かれていて、その熱っぽさに内心呆れていたが自分も変わらないなと思う。一階のリビングからテレビの音が聞こえてくる。耳が遠くなったからかテレビの音量がとても大きい。暖房は入れているのにあまりにも空気が冷えてきたので、片付けもそこそこに私は二十一時には布団にもぐる。もしかしたら明日は雪が積もるかもしれない。大人になって流石に鬱陶しさの方が上回るけど、少しだけ期待している自分がいる。積もった雪を見るのは何年ぶりだろう?

翌朝、しんしんと雪が鳴っていた。とても静かな朝だった。太陽がたまに顔を出すと、雪はキラキラ光る。私はそれを三十分も子供部屋から眺めていた。

早速父は雪かきをしている。

「こんな朝早くからやめなよ。昼になったらもう少し暖かくなるんじゃない?」

一階に降りると父の姿が見えず、慌てて私は上着をはおり、外でシャベルを動かす父を制する。

「今やらないと、雪が硬くなるから」

私は呆れて家に戻るが、流石に高齢の父一人に任せるわけにもいかず、しっかりと防寒してもう一度外に出る。

「シャベル私がやる」

そう言うと父はガレージからもう一つシャベルを持ってくる。この家には物が溢れすぎている。私たちは黙々と雪かきをした。途中隣のおじさんが声をかけてきて世間話をした。おじさんのところには、息子さん家族がいるから心強いだろうと思う。いつまで父はここに一人で住めるのだろうか。

「いたっ」

突然、固いものが私の背中に当たる。雪玉が飛んで来た方向を見ると満面の笑みを浮かべた父がいた。すごく痛かったわけじゃないけど、驚いて声が出てしまった。

「何するの?」

私が言うと父は答える。

「昔、こんな日は雪合戦をしただろう」

私は反撃して雪玉を投げつける。そんなに長い時間だったわけじゃない。たったの五玉くらいをお互い投げ合っただけだったと思う。でも私と父は久しぶりに一緒に声を上げて笑った。

雪はもう降らなかった。積もった雪は邪魔にならないところに固められて時間をかけてゆっくりと溶けていった。

私はきっと父と雪玉を投げ合った朝をいつか思い出すだろう。もう二度と戻れない日々を想って、かけがえのない時間だったと思うのだろう。失ったものばかり、欠けた家族、戻れない過去。そんなことばかりが目に付くけれど、今この瞬間はいつかの思い出になる。小学校が春休みに入ったら、娘と夫と三人でこの家を訪れよう。きっとまたかけがえのない時間になるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?