週刊少年ジャンプでファンク特集を組みました(JB~Vulfpeckなど)

いつもお世話になっております、KINZTOのDr.ファンクシッテルーです。

この度、新しいお仕事をさせていただきましたので、それについてのご報告となります。

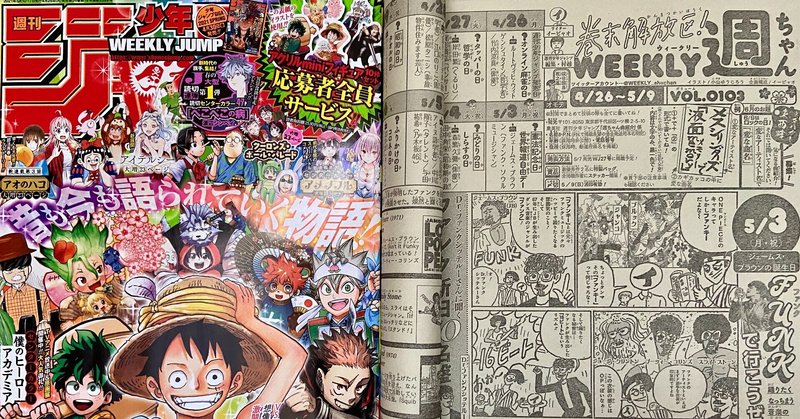

4/26発売の週刊少年ジャンプ、巻末の「Weekly週ちゃん」にて、ファンクミュージックについての紹介をさせていただきました。

👇こちらから全部読めます

WJ21・22号◆

— 「巻末解放区!WEEKLY 週ちゃん」公式 (@WEEKLY_shuchan) April 26, 2021

合併号の「週ちゃん」は?

*FUNKで行こうぜ!!

(5/3 JBの誕生日)

新作音楽記事✨

"ファンキー"ってナンだ?ってのを切り口に、永久に踊りたくなる音楽・ファンクの魅力に迫る!

ファンク史を探究する案内人・Dr.ファンクシッテルー さん@DrFunkshitteruとグルーヴの渦に飛び込むぞ! pic.twitter.com/fmMMDvCplc

「Weekly週ちゃん」は基本的には読者参加型のジャンプの巻末ページなのですが…たまに本気度150%の音楽特集が組まれており、それが一部の音楽ファンを震撼させていました。

4/27(月)◆

— 「巻末解放区!WEEKLY 週ちゃん」公式 (@WEEKLY_shuchan) April 27, 2020

本日発売!WJ21・22「週ちゃん」は…

*シティポップって何だろう

いま気になる音楽ジャンル特集…

ここから聴き始めたい10名盤を紹介!

案内人のスカート・澤部さん @skirt_oh_skirt

ありがとうございます!

漫画読了後の一息に聴いてみよう…

未知のかっこよさがここにはあるぞ!(イ) pic.twitter.com/qAukdccVeP

12/1(火)◆

— 「巻末解放区!WEEKLY 週ちゃん」公式 (@WEEKLY_shuchan) December 1, 2020

発売中WJ52号の「週ちゃん」は…

*このMJナンバーを聴いてほしい

(12/1 「スリラー」発売日)

82年の今日、日本でマイケル・ジャクソンのアルバム「スリラー」発売。それにちなみ…

WJ35以来再登場!MJを愛するピアニスト・園田涼さん @sonoteeに8曲をアツく紹介いただきましたッ!(イ) pic.twitter.com/zmGCqHtzeJ

11/11(月)◆

— 「巻末解放区!WEEKLY 週ちゃん」公式 (@WEEKLY_shuchan) November 11, 2019

11/11は記念日だらけ!WJ50の「週ちゃん」は…

*あなたの知らない

WJ「柱」学概論

(11/11 コピーライターの日)

*君の心に響くかい!?

ベーシスト烈伝

(11/11 ベースの日)

です!勉強になる〜!ヨロシクお願いします!(イ) pic.twitter.com/qDlfWSWP3Z

👆にあるように、過去にはシティ・ポップ特集、マイケル・ジャクソン特集、ベーシスト特集などが組まれ…特に最後のベーシスト特集で、少年ジャンプにサンダーキャットの名前が出てきたときには、非常に驚きました。

ついにジャンプにサンダーキャットが…。この先どうなってしまうんだ…。

と思っていたら、なんとこれらに続く音楽特集として、同ページで「ファンク特集」をやらせていただけることになったのです。その名も、「FUNKで行こうぜ!!」。内容は2ページで、ファンクについて説明した後、アルバムを紹介していく流れです。

「この先どうなってしまうんだ」と思っていた私は、このページでどんなアルバムを紹介すればよいのか、すぐに分かりました。

サンダーキャットに続く、いま注目のアーティストの作品を紹介する役割が与えられたのです。

「ファンク特集」なので、もちろん、古典であるJB、Sly、Tower of Powerなども紹介し――それだけでなく、現代のファンクに欠かせないアーティストを紹介していくのが、自分の今回の役割ではないか、と思いました。

もちろん、そもそもジャンプの読者には「ファンクって何?」という方も大勢いらっしゃると思いますので、ワンピースやジョジョなど、ファンクに関連したワードやイメージ、バンド名が登場する作品に関連させ、さらにJ-POPで16ビートが使われている曲を一緒に紹介しました。

2ページと短くはありますが、とっつきやすさ、分かりやすさを第一に考え、これだけで「ファンク入門」になるような内容にまとめることができたのではないかと思っております!

👇こちらから全部読めます(再)

WJ21・22号◆

— 「巻末解放区!WEEKLY 週ちゃん」公式 (@WEEKLY_shuchan) April 26, 2021

合併号の「週ちゃん」は?

*FUNKで行こうぜ!!

(5/3 JBの誕生日)

新作音楽記事✨

"ファンキー"ってナンだ?ってのを切り口に、永久に踊りたくなる音楽・ファンクの魅力に迫る!

ファンク史を探究する案内人・Dr.ファンクシッテルー さん@DrFunkshitteruとグルーヴの渦に飛び込むぞ! pic.twitter.com/fmMMDvCplc

そして本日のnote記事では、ジャンプで実際に紹介した10名盤について、もう少し深く解説したり、アルバムの中の曲を紹介していこうと思います。

それでは、いよいよスタートします。「FUNKで行こうぜ!!」完全解説です!

【紹介は アーティスト名 / 盤名(年) : 曲名 です】

①James Brown / Love Power Peace (1971) : Ain't It Funky Now

ファンクの生みの親、James Brown(ジェームス・ブラウン。以降JBと表記)の大人気ライブアルバム、「Love Power Peace」。1971年に録音されるも、お蔵入りになっていたため、1992年にようやく発売された奇跡の一枚です。

JBは1967年に「Cold Sweat」でファンクを発明し、持ち前の強烈なエネルギーでどんどんバンドのグルーヴを鍛えていきました。特に、楽曲におけるコード進行やメロディの比重を減らし、リズム=グルーヴに特化したスタイルでファンク(16ビート)を生み出したのは彼の偉業だと考えられています。

1970年に一度バンドは崩壊してしまいますが、そのタイミングで新しく入ってきたベーシストのブーツィー・コリンズなどによって、JBのバンドは彼のキャリアの中でも最高の状態になっていきます。

そして迎えた1971年のヨーロッパツアー、パリにて行われた狂熱のライブ。この「Ain't It Funky Now」はアルバムの中でも特に人気が高い、ベストテイクとの呼び声高いナンバーです。

このアルバムは、他に「Soul Power」「Super Bad」など、JBの名曲も多数収録しているため、ライブベストアルバムとしても聴くことができ、JB入門にも最適だと思います。

パリを含むヨーロッパツアーから帰国後、すぐにブーツィーはJBのバンドを辞めてしまうため、このアルバムでの演奏はとても貴重な瞬間を捉えた記録となっています。(別日ですが、映像も残っています!👇)

②Sly & The Family Stone / Fresh (1973) : If You Want Me To Stay

ファンクを「誕生」させたのがJBなら、ファンクを「拡散」させたのがこの人。Sly Stone(スライ・ストーン)です。本名はシルヴェスター・スチュアート。

1960年代末、Sly & The Family Stoneというバンドを組み、一躍有名になります。最初はサイケデリックロックのバンドでしたが、JBが生み出したファンクを取り入れ、1968年にリリースした「Dance to the Music」が世界的にヒット。

JBは黒人層に強くアピールしていましたが、Slyはロックミュージシャンでもあったため、「フィルモア」などのロックのライブハウスでも演奏していました。彼の音楽は白人層にも受け、JBよりも強力にファンクを「拡散」していきます。特に、1969年のウッドストック・フェスティバルでの成功は、ジミヘンと同じように伝説になっています。

Slyはだんだんとバンドでの活動から、多重録音によってひとりで音楽を完結させる方向性へと移行。「暴動(1971)」以降の彼の作品は「密室ファンク」とも呼ばれています。

この「Fresh(1973)」からは、「If You Want Me To Stay」という8小節ループのファンクの名曲を生み出し、後年、多くのアーティストにカヴァーされていきます。

👇レッチリのカヴァー

👇元JBバンドのサックス、Maceo Parker参加作品

③Tower of Power / Back to Oakland (1973) : Squib Cakes

先ほどのSlyはアメリカの西海岸、カルフォルニア州のサンフランシスコで活躍したミュージシャンでした。同地はサイケデリックロックの聖地でもあり、また、ファンクに挑戦するバンドが多い場所でもありました。

1968年、白人によるホーン隊を中心に結成されたTower of Power(タワー・オブ・パワー)は、サンフランシスコのファンク(ベイエリア・ファンク)を代表するバンドに成長します。彼らの成功によって、ホーン隊=ファンクというイメージが生まれ、また、白人も積極的にファンクに挑戦する時流が作られました。

ロックギターを大胆に導入した曲「What is Hip?(1973)」で人気バンドとなった彼らが翌年に発表したのが、アルバム「Back to Oakland(1974)」でした。(これは私が最初に聴いたTower of Powerのアルバムなので、とても思い入れがあります)

特にライブ定番曲でもある「Squib Cakes」がオススメです。Tower of Power特有の素晴らしいグルーヴだけでなく、後半のChester Thompsonのオルガンソロも見逃せません。

また、彼らはJBが比重を下げていた「コード進行」「メロディ」という要素についても、しっかりと重視をしていきました。同アルバムでは、「Don't Change Horses」「Can't You See」などの曲もオススメです!

④Earth, Wind & Fire / All 'N All (1977) : Fantasy

JBやSly、Tower of Powerなどのアーティストは、1975年からやってきた「ディスコ・ブーム」で大きく人気を落としてしまいます。時代は新しいファンクを求めており――それに最高の形で適合したのが、このEarth, Wind & Fire(アース・ウィンド&ファイアー)です。

もともとはジャズを下敷きにしたファンク路線だったこのバンドは、「Spirit(1976)」からディスコ・ファンク路線へと舵を切り、この「All 'N All(1977)」で大成功します。

ディスコ・ファンクとは、フィリー・ソウルの特徴を取り入れたファンクで、1975~1980年ごろに世界中でとてつもない流行になったジャンルです。特徴としては4つ打ちのディスコビートがよく使われているところで、この4つ打ちはサルソウルなどを経て、ハウス、テクノなどに受け継がれていきます。

このアルバムもそんなディスコビートをたっぷりと堪能することができる、最高にファンキーな一枚です。「Jupiter」が特にオススメですが、「Magic Mind」も名曲。(Cory Wongのファンは是非この「Magic Mind」を聴いてください!)

そして「Fantasy(宇宙のファンタジー)」も外せない1曲。本当にこのアルバムは名曲だらけです。

ジャンプ本誌にも書きましたが、ジョジョ第4部の「支倉未起隆」のスタンド名が「アース・ウィンド&ファイアー」なんですよね。露伴先生の前でサイコロに化けるスタンドです。私は第4部が大好きなので、そういった名前が出てきたことは非常に嬉しかったです。

⑤Prince / Sign O 'the Times (1987) : Sign O 'the Times

ディスコ・ブームが去った後に、新しいファンクの潮流を作り上げたのが、このプリンス(Prince)です。1980年代はデジタル・ミュージックの時代だったのですが、ファンクだけでなく、ポップスにおけるデジタル化まで、すべてはプリンスの影響下にありました。80年代はまさに彼の時代だったと言えるでしょう。

プリンスは70年代のファンクにおけるホーン隊を、すべてシンセサイザーに置き換え、さらにドラムも生ドラムから電子ドラムに切り替えます。1978年のデビュー時の曲「ソフト&ウェット」で、すでにホーンの代わりにシンセサイザーを使用しており、その数年後には「Private Joy(1981)」で電子ドラムも導入していきます。

こうやって生まれた彼のファンクは「ミネアポリス・ファンク」と呼ばれ、デジタル・ファンクの代表として神格化されていきました。

映画「Purple Rain(1984)」と、同作のサントラ盤の大ヒットにより、世界の音楽をデジタル化させたプリンスは、1986年にそれまでのバンドを解散。成功で手にした巨大スタジオ「ペイズリー・パーク」で、ひとりアルバム作りに没頭します。こうして生まれたのが、今回紹介した「Sign O 'the Times(1987)」です。

プリンスは②で紹介したSlyに強く影響を受けていて、この「Sign O 'the Times」はSlyの「密室ファンク」を発展させ、自己の「ミネアポリス・ファンク」と融合させたスタイルで作られています。

タイトル曲「Sign O 'the Times」が特にオススメ。レコーディングはプリンス一人だけなんです。このクールなファンク、是非とも体験してみてください。

ちなみにこれも本誌に書きましたが、ジョジョ第8部の主人公ふたりのスタンド名が「ソフト&ウェット」「ペイズリー・パーク」です。荒木先生はプリンスが大好きなんじゃないかと思われます!

⑥Vulfpeck / The Beautiful Game (2016) : Dean Town

ここまでは過去の名盤5枚でしたので、ここからは現代の名盤5枚です。

もうお気づきの方が多いかもしれませんが――サンダーキャットの次に、私がジャンプで紹介したかったのが、このアーティスト。Vulfpeck(ヴォルフペック)です。

私は当noteで「どこよりも詳しいVulfpeckまとめ」を連載しておりますので、詳しくはそちらを読んでいただければと思いますが、ここでも簡単に紹介します。

Vulfpeck(ヴォルフペック)。彼らがファンクにおいて、世界的にもっとも注目されているバンドだと思われます。

YouTube、SNSに特化し、面白く短い動画でバズを狙ったスタイルも、彼らが登場した2011年にはまだ珍しく、しかもベーシストのJoe Dartによるグルーヴはまさに神。

彼らは一気に人気バンドになり、2019年、セルフ・プロデュースでマディソン・スクエア・ガーデンに14000人を集めたことで、ファンクの歴史を変えました。

今回はそんなJoe Dartの魅力が炸裂しているこの曲を。現代のファンクを象徴する1枚、「The Beautiful Game(2016)」より、「Dean Town」です。

レッチリのフリーに影響されて生まれたと思われるイントロの単音フレーズから、ウェザー・リポートのオマージュとなるベースのメロディ。グルーヴも最高ですし、またこれはぜひ動画で観ていただきたいです。

なんでドラム分解してるの?ドラム2人いるよね?1人は必死こいてランプシェード叩いてませんか?笑

彼らは②で紹介したSlyの「If You Want Me To Stay(1973)」に代表されるような8小節ループのファンクに強い影響を受けており、そのうえでYouTubeを意識して生み出された彼らの短時間ファンクは日本では「ミニマルファンク」と呼ばれています。これが現代のファンクのひとつの到達点だとも言えるでしょう。

さらに彼らはいま注目のサステナビリティをバンドの目標に掲げています。彼らの成功によって、ファンクもサステナビリティの時代へと突入したのです。

非常に面白く、ファンキーなバンドなので、今回ジャンプで知った方は是非ともYouTubeで動画を検索してみてください!

⑦Cory Wong / Motivational Music for the Syncopated Soul (2019) : Limited World

現代のファンク・ギタリストでもっとも注目されている、Cory Wong(コリー・ウォン。より正しく発音すると、コーリー・ウォン)です。彼をジャンプで紹介できたことも、非常に光栄でした。

この曲は今年1月にJ-WAVEの「SONAR MUSIC」で行われた、「現代のファンク特集」に私がゲストとして出演させていただいたときにも選曲した曲です。

Cory Wongは⑥のVulfpeckにも参加しているギタリストで、さっきの動画「Dean Town」にも出演しています。プリンスのバックバンドのメンバーに認められたことでファンクミュージシャンとしてのキャリアをスタートさせた彼は、いまでもプリンスバンドの元メンバーを多数招いてアルバムを作っています。

この曲、「Limited World(2019)」は、参加11名中、5名がプリンスバンドの元メンバー。こんなことができているギタリストは他に存在しません。笑

Coryについても私のnoteで詳しく書いているので、よろしければそちらもご覧ください!

⑧Mark Ronson / Uptown Special (2014) : Uptown Funk (ft. Bruno Mars)

これが今回紹介した曲、アルバムのなかで、もっとも有名なものでしょう。ご存じ、Bruno Mars(ブルーノ・マーズ)の「Uptown Funk(2014)」です!

Bruno Marsに関してはいまさら説明不要かと思われますが、ファンクの文脈で彼について簡単に紹介します。

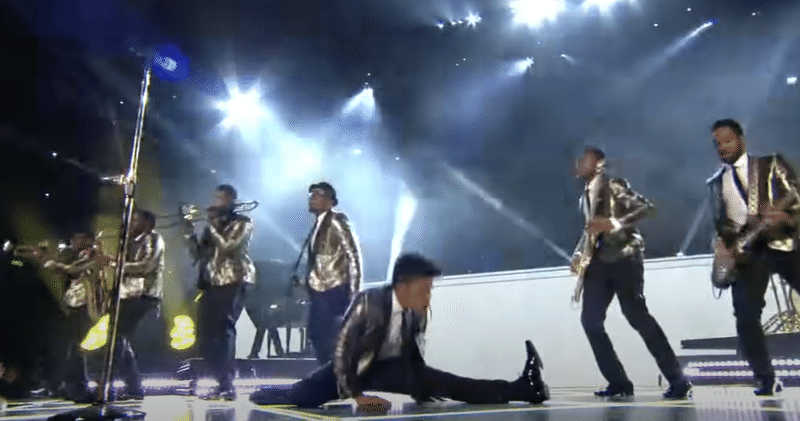

彼は非常に古典的なファンク&ソウルへの愛が深いアーティストです。レッチリをゲストに呼んで伝説となった2014年のスーパーボウルのハーフタイム・ショウで、小刻みに踊った後に股割り(Split)をキメるシーンがありますが、

この一連のダンスはJBのダンスが元ネタになっています。それだけでなく、髪型も初期のJBと同じ、ポンパドール・ヘアーでした。

Bruno Mars / 画像引用:https://www.youtube.com/watch?v=Jn2KGdPOzZ4

James Brownの股割り(Split)のコンピ動画より / 画像引用:https://www.youtube.com/watch?v=Ke34BuxR6_w

そんなハーフタイムショーで大注目されていたタイミングで彼がMark Ronsonと一緒にリリースしたのが、「Uptown Funk(2014)」でした。これはプリンスのミネアポリス・ファンクと、JBの古典的なファンクが合わさって生まれた曲で、アルバム「Uptown Special」は2016年のグラミー賞で最優秀アルバム賞を獲得します。

曲は古典の影響がありますが、しっかりと現代のフィルターを通して演奏されており――しかもファンキーでド派手なPVは、完全に80年代リバイバルを意識していて、とってもおしゃれな仕上がりでした。知っている方が多い名曲ですが、これからファンクを聴く人に、私はこれをぜひオススメしたいです!

⑨Tuxedo / Tuxedo (2015) : Do It

2013年のDaft Punkによる「Get Lucky」の大ヒット、翌年のグラミー賞ライブによって、世界はふたたびディスコ・ファンクがブームとなる時代へ突入しました。この時代をDaft Punkと一緒に牽引したのが、このTuxedo(タキシード)です。

タキシードってスペルが覚えづらくて、とうとう最近「タックス・江戸(Tux edo)」って覚えるようにしました。笑

それはさておき、こういった70年代後半~80年代前半のディスコ・ファンクを「ブギー」とも呼ぶのですが、Tuxedoはこの「ブギー」を現代に蘇らせたアーティストです。

このキラキラしたサウンド、ディスコ調のグルーヴ、最高ですね。この曲「Do It」は、彼らが2013年にひっそりとデビュー(Soundcloudに無料アップ)した時の曲で、予想外のヒットを受けて2015年に正式にアルバム化されました。

Tuxedoのサウンドにアゲられてしまったら、是非「S.O.S. Band」や「Gap Band」などを聴いてみてください!

⑩ニガミ17才 / ニガミ17才o (2020) : こいつらあいてる

最後は、日本国内から!私がいま最も注目している日本のバンド、ニガミ17才です。公式HPによれば「クリエイティブバンド」となっており、ジャンルに囚われない音楽制作を行っています。

ヴォーカルの岩下優介さん、シンセサイザー(と美貌)の平沢あくびさんを中心にしたビジュアルもとても現代的でおしゃれですし――何より、バンド自体がとんでもなく――とてつもなくファンキーなグルーヴを持っています。

(King Gnuなどもそうですが、近年のクリエイティブな日本のバンドはファンクからの影響をオープンにしているケースが多いと思います。非常に嬉しいことです。笑)

今回紹介した「こいつらあいてる(2020)」では、先ほども紹介した「ブギー」や、70年代後半のディスコ・ファンクといったものを現代的に解釈したファンクに、ZAZEN BOYSやマキシマムザホルモンを思わせる謎の歌詞が中毒性抜群。

そのグルーヴは過去曲でも存分に味わえますので、是非とも「ただし、BGM(2018)」や「化けるレコード(2018)」「幽霊であるし(2020)」なども聴いてみてください!

ジャンプ本誌でも書きましたが、「幽霊であるし」のPVの岩下さんは、まるでジョジョ第4部、最近ドラマでも話題になった岸辺露伴を思わせます。

そう感じるのは私だけかもしれませんが、岩下さんの変態的なキャラクターが、「味もみておこう」の露伴先生に重なってしまって、もともと変態アーティストが大好きな私はすっかりニガミ17才の虜です。おそらく、Vulfpeckの次に聴いているアーティストだと思います。

ぜひよかったら皆さんも聴いてみてください!

---------------------------------------------------------

以上、4/26発売の週刊少年ジャンプ「Weekly週ちゃん」に掲載されたファンク特集、「ファンクで行こうぜ!!」で紹介した10名盤でした。

この10名盤の曲は、こちらのプレイリストからも聴くことができますので、よろしければご活用ください。👇

👇10名盤を掲載した「Weekly週ちゃん」はこちらから全部読めます(再)

WJ21・22号◆

— 「巻末解放区!WEEKLY 週ちゃん」公式 (@WEEKLY_shuchan) April 26, 2021

合併号の「週ちゃん」は?

*FUNKで行こうぜ!!

(5/3 JBの誕生日)

新作音楽記事✨

"ファンキー"ってナンだ?ってのを切り口に、永久に踊りたくなる音楽・ファンクの魅力に迫る!

ファンク史を探究する案内人・Dr.ファンクシッテルー さん@DrFunkshitteruとグルーヴの渦に飛び込むぞ! pic.twitter.com/fmMMDvCplc

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。

そして…今回のnoteで書いてきた話は、⑩のニガミ17才を除きほぼすべて、私がKindleにて出版した本、「ファンクの歴史」に載っています!

もちろん今回ジャンプで紹介した以外のアーティストや、ジャズ、ソウル、ヒップホップやファンクの関連性についてなど、ファンク以前から実に70年に及ぶ音楽の歴史を解説した書となっています。

図らずとも今回のnoteは、自著の無料サンプルといった内容になりました。

昨年からKindleで出版してきましたが、この度ついにこのシリーズが完結いたしました。5月1日から無料キャンペーンも予定しています。よろしかったらぜひご覧ください。

---------------------------------------------------------

最後に、裏話を!

「Weekly週ちゃん」は、イーピャオ先生、小山ゆうじろう先生、そしてジャンプ編集部の村越編集によって作られているページです。つまり、「とんかつDJアゲ太郎」を描かれていたチームと全く同じメンバーです。

何を隠そう、私は「とんかつDJアゲ太郎」がバイブルです。

数年前の水曜深夜(木曜スタートの瞬間)、アプリ「ジャンプ+」を必ず立ち上げて、「とんかつDJアゲ太郎」を読むのが心の支えでした。

アゲ太郎、本当に素晴らしい作品です。画風やセンスは高いオリジナリティがありながら、ストーリー的にはジャンプの王道を行く。この2つがきちんと両立していることで、完璧な「アゲ太郎ワールド」が作られていました。

連載終了からしばらく経ちましたが、その魅力はまったく衰えることなく、アニメ化を経て、ついに昨年の実写映画公開へと繋がったのは記憶に新しいところです。

連載時、どれだけアゲ太郎に勇気をもらい、救われたか分かりません。もちろん、単行本は全巻持っていますし、アニメもリアルタイムで観て、映画も観に行きました。

(最終的には、自著の「ファンクの歴史」でアゲ太郎の作者である小山先生に表紙イラストを描いていただくことができたのです!)

私からしたらアゲ太郎のチームはまさに神。

自著のイラストを描いていただいたときは、私から神様にお願いをしたのですが、今回のファンク特集では神々のチームからお声がかかり、一緒に仕事をすることができました…!こんな幸せなことはありません!

改めて、イーピャオ先生、小山先生、村越さん、ありがとうございました!

----------------------------------

―――――著者情報――――――

Dr.ファンクシッテルー

宇宙からやってきたファンク博士。「ファンカロジー(Funkalogy)」を集めて宇宙船を直すため、ファンクバンド「KINZTO」で活動。

「KINZTO」の活動と並行して、音楽ライターとしても活動。

■「ファンクの歴史」をKindleにて出版。👇

ファンクの歴史書、決定版!

1967年に誕生したと言われているファンク、

そのきっかけになったのは「ロックンロール」と「モード・ジャズ」だった!?

本書では、ファンクが誕生する前から、現代まで、総じて約70年にもおよぶブラックミュージックの歴史を紐解きます。

◆ファンクはいつ、どうやって生まれ、だれが広めていったのか?

◆16ビートはどこからやってきたのか?

◆ファンクと、ジャズ、ヒップホップ、ハウス、R&Bなどとの関係は?

◆現代のファンクはどうなっているのか?

これらの疑問にすべてお答えする、まさにファンク入門書であり、

ブラックミュージック史としてもまったく新しい書籍となっています。

上巻では、まず1940年代からのブラックミュージックの歴史をたどり、ジャズ、ブルース、ロックンロール、ソウルなどの影響を受けながらジェームス・ブラウンがファンクを誕生させるまで、そしてその頃の公民権運動などの時代背景について解説しています。

中巻では、1970年代の「ファンク黄金期」をテーマに、ファンクと16ビートの拡散の歴史を追いかけます。スライ&ザ・ファミリー・ストーン、ジェームス・ブラウン、JB's、タワー・オブ・パワー、ミーターズ、ブーツィー・コリンズ、パーラメント&ファンカデリック(P-FUNK)、アース・ウィンド&ファイアー、シックなどが主要な登場アーティストです。

下巻では、1980年~2020年を紹介。デジタルとアナログに揺れ、サステナビリティに辿り着いた現代ファンクの歴史を辿っていきます。プリンス、マイケル・ジャクソン、ザップ、ジャミロクワイ、インコグニート、ディアンジェロ、ソウライヴ、ニュー・マスターサウンズ、ダフト・パンク、そしてヴォルフペックなど、多様なアーティストを紹介しています。

さらに他ジャンルとの関連性、ソウルやディスコ、ハウス、テクノ、ヒップホップとの関連性についても詳細に記しました。

本書では、Apple Music、Spotifyのプレイリスト「ファンクの歴史」にアクセスすることで、文中で紹介されている参考音源を探すことなく、音源を聴きながら読みすすめることができます。

■Twitterでファンクの最新情報・おすすめ音源を更新。👇

――――― KINZTO YouTubeチャンネル――――――

もしよろしければ、サポートをいただけると、大変嬉しく思います。いただきましたサポートは、翻訳やデザイン、出版などにかかる費用に充てさせていただいております。いつもご支援ありがとうございます!