胃MALTリンパ腫

悪性リンパ腫は現在約90種類に分類されていますが、そのうちの一つMALTリンパ腫についてです。

MALTリンパ腫はどこにでも出来うるのですが、一番よく発症する部位は胃です。

今回は特に胃MALTリンパ腫について書きます。

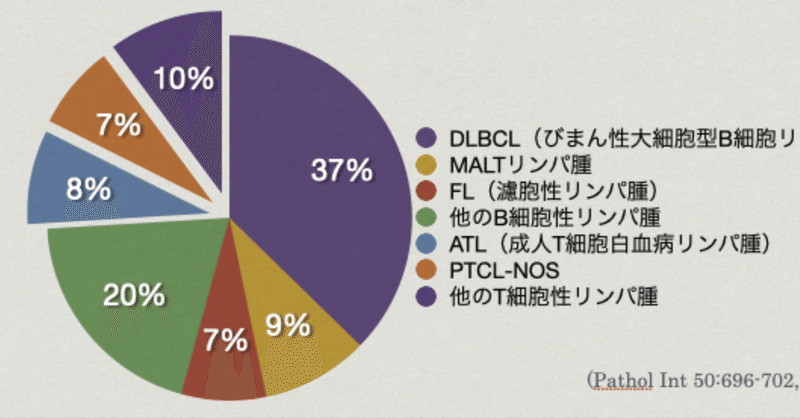

MALTリンパ腫はB細胞性リンパ腫の7-8%を占め、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)、濾胞性リンパ腫に次いで多い悪性リンパ腫になります。(Top画像は古いので濾胞性リンパ腫より多いですが)

胃にできることが多く、胃にできる悪性リンパ腫のうちの約半分を占めます。

MALTリンパ腫は慢性的に炎症のある部位にできやすく、シェーグレン症候群や橋本病といった膠原病による炎症がある人はMALTリンパ腫を発症しやすいです。

胃はピロリ菌による炎症が原因となることが多いです。

胃限局MALTリンパ腫

胃だけで他の臓器やリンパ節にリンパ腫病変がないときは、胃限局MALTリンパ腫と呼びます。

健康診断で受けたバリウム検査や胃カメラ検査でたまたま見つかることも多いリンパ腫です。

逆流性食道炎、上腹部の違和感、食欲不振といった症状が出ることがあります。便に血が混ざって気付かれることがあります。

胃カメラでリンパ腫の部位を一部取り、検査に出して診断をつけます。

このようにして診断がついてから、血液内科に紹介されることがほとんどです。

我々血液内科医の所に来ていただいたら、まずは病気が胃だけなのか全身への広がりをCT検査や骨髄検査で調べると同時にピロリ菌を持っているかを調べます。

胃だけのMALTリンパ腫であり、ピロリ菌を持っている場合は、ピロリ菌除菌を行います。

多くの悪性リンパ腫は抗がん剤で治しに行きますが、胃限局MALTリンパ腫の場合ピロリ菌除菌だけで治ることがあります。しかも50-80%の人で効果を認めます。

効く人は除菌をして平均数ヶ月でリンパ腫が消失します。消失までに数年かかる人もいるため、数ヶ月後の胃カメラで残存していても特に症状がなければこのまま良くなっていくか経過観察をします。

除菌で良くなれば、再発する人は3%です。低い再発率です。

MALTリンパ腫の染色体を調べ、11番と18番の染色体の転座という異常がある場合は、ピロリ菌除菌が効きにくいことが知られています。

この場合はピロリ菌除菌に期待せずに、放射線治療を進めて行きます。

ピロリ菌除菌が効かない場合

ピロリ菌除菌をしてもリンパ腫が消失しなかった場合はどうなるのでしょうか。

除菌後にリンパ腫が残存している場合は、放射線治療を行います。リツキサンという薬で治療を行う施設もあるかと思います。

放射線治療はよく効きます。98%の人で効果を認めます。

もともとピロリ菌を持っていない人の場合

「胃MALTリンパ腫だけどピロリ菌はなかった」ということもあります。

この場合も放射線治療が第一となります。

ただ不思議な話ですが、ピロリ菌を持ってない人に、ピロリ菌除菌を行っても、15%でMALTリンパ腫の縮小を認めたという研究結果もあります。

限局していなかった場合

胃だけでなく胃から離れたリンパ節にもリンパ腫が広がっているような場合はどのような治療になるでしょうか。

この場合はピロリ菌除菌だけで治しに行くことはなく、濾胞性リンパ腫の時と同じような抗がん剤による化学療法を行います。

予後

予後はそれほど悪くはありません。

リスクの高い人を見つけるために、MALT-IPIというリスク分類がよく使われます。

ここから先は

¥ 100

今回の血液関連の記事は役立ちましたでしょうか。役立ったという方、サポートで応援していただけると嬉しいです。