些細で理不尽な理由で冷める女の子たち

最初に

ティーカップが割れて、死にたくなった。大切に使っていたのに。何をしても上手くいかない。砕けて散らばったその破片が私の人生を象徴しているように思えて、やり切れなさと悔しさに襲われながらその場で立ち尽くす。しかし、いつまでもそうしてはいられないので、のろのろと動き始め破片を拾い集めてチラシでくるむ。

片付けていると次第に安堵感に包まれた。私は物事を美化しすぎるきらいがあり、実体のない理想を追い求めて現実を疎かにしてしまう幼稚な無責任さがある。そのことを自覚していて、このままではいけないという焦りもある。なので、"割れたティーカップを片付ける"などの生活における面倒臭い作業をしていると、現実に向き合っている/生活を疎かにしていない感じがして安心するのだ。理想や幻想が現実に打ち砕かれる瞬間を目の当たりにしないと現実に向き合えないというのが既に未熟さの証左ではあるが。

幻想が現実に打ち砕かれる瞬間というと、中高時代の恋に恋する友人たちが些細かつ理不尽な理由で冷めてしまった話を思い出す。その中でもいくつか特に印象に残っているものがある。

カレーの食べ方

友人Aが恋人との初デートの後に電話をかけてきて「もう別れたいかも」と相談してきた。その恋人は顔立ちの整ったサッカー部のキャプテンで、友人が付き合い始めた時は多くの女子生徒が彼女を羨んだものだった。彼女も「サッカーの試合中にユニフォームの裾をめくって汗を拭うのがカッコイ!腹筋が見えてヤバイ!」などとよく騒いでおり、自分から告白したはずなのに、何故。こちらから訪ねるまでもなく彼女は勢いよく話し始めた。

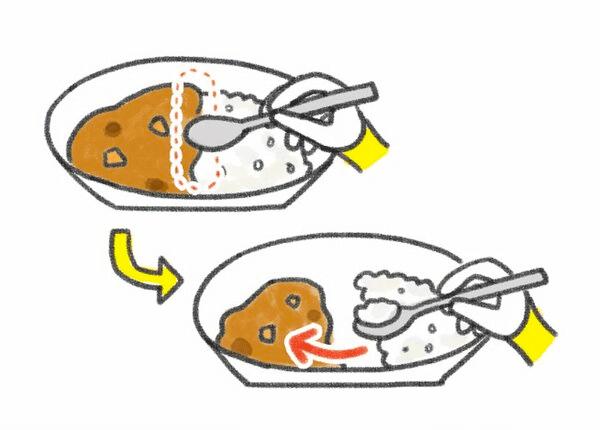

「お昼ご飯にカレー食べたんだけど、まず初デートでカレーってどうなのって感じじゃん。それは良いとしてもさ、そのカレーの食べ方がめっちゃ綺麗だったの。それでなんか、キモ!ってなっちゃった」

食べ方が汚いとか、食事マナーが酷いという理由で冷めるなら分かるが、綺麗なら良いじゃん。よくよく聞いてみると、そのカレーの綺麗な食べ方というのはこういうものだったらしい。

カレーのルーとご飯が接地する真ん中から食べる

ご飯をルーの方にスライドして移動させ、また接地する真ん中から食べる

以下繰り返し

ご飯でルーのついたお皿を拭きながら食べる、ようなイメージだそうだ。食べた後のお皿の見た目も清潔な感じだし、お店の人も洗いやすくて好印象なのでは?と思ったが「せっせとご飯を移動させて、ちまちま丁寧に食べてるのがなんか違う生き物みたいで無理だった」とのこと。ユニフォームで汗を拭う姿が好きだと言っていたくらいなので、カレーも大口でガツガツ食べて少し野蛮に見えるくらいの方が良かったのかもしれない。

平熱が・・・

「先輩はブタメンなんか食べないの」

なんで先輩のこと好きなの、と聞いてみると友人Bはうっとりとした表情でそう言った。"先輩"というのは彼女が熱を上げている2学年上の男だ。大体いつも顔色が悪いように見える。ブタメン?と聞き返すと彼女はここぞとばかりに語り始めた。「学校の近くに駄菓子屋さんあるじゃん?そこ通りがかった時に先輩たちがお店の前でたむろしてて、皆お喋りしながらブタメン食べてたんだけど、先輩は食べてなかったの。1人だけ話に入んないで、ガムかなんか噛んでた。多分クールミントガムとかだと思う」ガムの種類は想像だろ、と思ったが、要は大人っぽくてクールな感じが格好良いということなんだろう。その後彼女はなんとか先輩と一緒に帰る約束を取り付けて、その日はずっと前髪をいじりながらソワソワしていた。翌日、先輩どうだった?と聞くと彼女は「うーん、なんかちょっと違うかも…」と顔を曇らせた。あんなに好きだったのに?驚いて理由を訊ねると、彼女はやはり浮かない顔で呟いた。

「先輩、平熱高いらしくって、なんかダサいなって…」

平熱高いのがダサい?別に、健康的で良いじゃん。詳しく聞くと、一緒に歩いている時に急に手を繋がれて「手熱いかな。俺めっちゃ平熱高いんだよね」と言われたそう。それは急に触られて怖かったとかいうことじゃないかと心配になったが、そうでもないらしい。普段から体温かいんだ、と思ったら急に生々しくて嫌になったのだという。あまりにも理不尽だ。じゃあ恒温動物全部ダメじゃないか。イグアナと付き合うしかない。

そういえば私と彼女が仲良くなったのは2人ともTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTが好きだったからで、彼女は映画『青い春』の劇中歌で初めてミッシェルを知ったのだそうだ。「『青い春』の松田龍平みたいな人と付き合いたい」というのが彼女の口癖だった。確かに、あの映画の松田龍平演じる九条は体温が低そうだ。デート中に九条の横を歩いていて偶然手が触れ合った瞬間に九条の手がポカポカしていたら、え…?と思ってしまうかもしれない。しかし、現実の一般的な男子学生にあの"松田龍平っぽさ"を求めるのはあまりにも酷な話である。

小指の爪が死んでる

これは私が冷められた話だ。恋愛感情だったのかどうかは知らないが、私に憧れてくれている後輩の女の子がいた。彼女は「先輩の、無口で読書家でクールなところが好きです!あと髪の毛も綺麗で素敵です」と言ってくれていた。すごい幻想だ。無口なのは単純に喋るのが下手なだけだし、読書はただの趣味だし、クールに見えるのは表情筋をうまく使えていないからだ。髪の毛は、美容室に行くのが億劫かつ美容師との会話が苦手なのでほとんど伸ばしっぱなしにして、せめて自宅ケアくらいは…と思って手入れをしているだけ。わざわざ否定することもないし、彼女が慕ってくれているのは嬉しかったのでそのままにしていたのだが、彼女が私を見る時のキラキラした瞳から輝きが消えた瞬間のショックは未だに覚えている。

それは後輩を含めた友人たちと映画について話している時だった。私は、ジャッキー・チェンの映画を観た後は自分まで強くなったような気がしてはしゃいでしまうという話をしていた。友人たちに「そんなことある?アホすぎー」と揶揄われて調子に乗った私はさらに続けた。─本当だよ、だってこの前ジャッキー・チェン見た時に部屋の中で無駄に動き回ってたら思いっきり机の角に足ぶつけて、それで小指の爪剥がれたもん。まだ生えてきてない。爪死んだかも。

この話をすると友人たちは、ダセー、バカすぎ、などと笑ってくれたのだが、後輩だけは真顔になっていた。そして「先輩、小指の爪死んでるんですか…」と呟いた。その日以降、彼女は明らかに私に対してそっけなくなった。書いていて思ったが、これは些細で理不尽な理由ではないかもしれない。憧れの先輩がジャッキー・チェンの真似をして、足をぶつけて爪が剥がれるところを想像したら萎えても仕方がない。ちょっと幻想との落差が激しすぎる。彼女には申し訳ないことをした。

最後に

こういった話を聞く度に、穂村弘がエッセイの中で紹介していた「生活といううすのろ」という言葉を思い出す。佐野元春の『情けない週末 』の歌詞に出てくる言葉だそうだ。生きるということは、ぱっとしない現実や生活といううすのろと付き合いながら、そこに自らの手で美しい瞬間を作っていくことなのだろう、きっと。綺麗な幻想や理想が自分の元にただただやってくるというのは幼稚で身勝手な期待でしかない。(10代前半の恋愛はそういうものだろうと思うし、あくまで社会人に対してそう思う)

私たちはふたりとも生活を苦手としていた。週末のレイトショーで観た映画の感想を真夜中のカフェで語り合うとき、私たちはお互いにとても優しくなれた。だが、どちらが御飯を作り、どちらが皿を洗い、どちらがゴミを出すのか、という問題に直面したとき、優しいふたりはいったいどうなってしまうだろう。(中略)しばらくのちに私たちは別れた。私は生活という「現実の苦労」を共にする前にしっぽを巻いたのだった。

相手に対する身勝手な幻想を持たず、生活といううすのろを前にしっぽを巻かないようにならないと、他人と生きていくのは難しいのだろう。

※友人たちの話は脚色しています

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?