聖光の中盤空洞化戦術

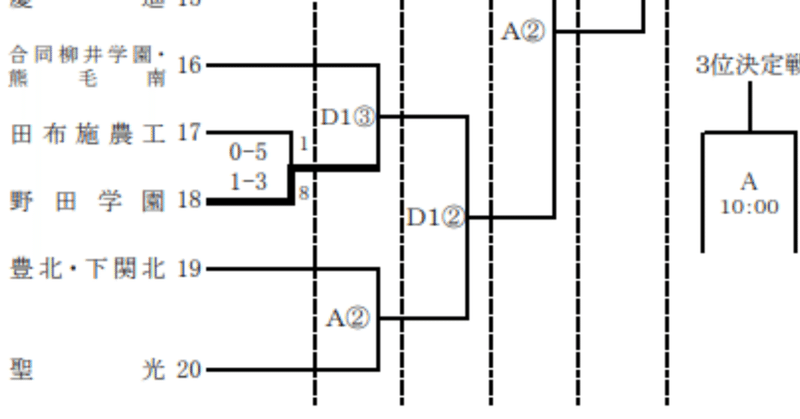

平成30年度山口県高校サッカー新人戦2回戦、聖光VS豊北・下関北の試合を観戦。

10-0で初戦を快勝した聖光が、前評判通りの強さを見せた試合だった。

聖光の基本システムは4-4-2で攻撃の局面では選手の配置が変わり、3-1-4-2(に見えた)のシステムでトップを起点にサイドから展開していた。

序盤はセンターバックからトップ17番へのロングボール。

サイドと中盤はそれに絡む準備をし、セカンドボールの回収役に。

17番が競り勝てば直接ゴールを目指す。

また、中盤の14番も起点となって、大きなサイドチェンジで幅を活かした展開、あるいはドリブルで持ち運んで縦パスを入れたりと、多様なプレースタイルでアタッキングサードを攻略していた。

この聖光の攻撃に対し、豊北・下関北は自陣でボールを回収すると、圧迫感を感じていたのか、すぐに前線へ放り込むケースが目立った。

前線へ放り込まれたボールのほとんどは聖光のDF陣に跳ね返され、豊北・下関北は自陣で守備を繰り返すという負のサイクルへ陥ってしまう。

そして、敵陣内でボールを保持する時間が増えた聖光は、徐々に前がかりになっていく。

いつしか聖光のシステムは、5トップとボールを前線に配給する後方の5人という構図となっていった。

「中盤の空洞化」である。

中盤を制する者は試合を制すると言われている。

しかし、技術的に個で勝る選手を数多く擁したチームが、ピッチの幅を使って攻撃を組み立て、敵陣で数的優位を作ろうとするのであれば、中盤を空にして前線に人数をかけ、ハーフスペースを攻略する戦い方も有効な選択肢となる。

プレミアリーグのマンチェスター・シティが得意とする戦術である。

逆に、豊北・下関北がこの空いた中盤を攻略していれば、また違った結果になったかもしれないが、聖光の中盤空洞化戦術に嵌り、大量得点を許すことになった。

後半になると聖光は選手を交代し、中盤に23番の選手を置く。

23番は中盤のフィルターとなり、最も得点になりやすいショートカウンターのきっかけとなっていた。パスの精度が高まれば、もっと面白い選手になりそう。

リスクを負って攻撃に人数をかけ、5トップ、時には後ろから6人目も攻撃参加し、数的優位を作って相手チームの混乱を引き起こす。

逆に、そこでミスを犯せば相手のカウンターから即失点もあり得る。

そんな中で中盤を空洞化させることは、ハイリスクな戦術であることは間違いない。

2回戦とはいえ、勇気を持ってこの攻撃的な戦術を採用した聖光が、このスタイルで突き進んでくれれば、例年以上に山口県の高校サッカーが盛り上がるはずだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?