執念のようなモノづくりにかける精神が、ストーリーを生み、ブランドとなる。

今回は、soup stock tokyoの創業期から関わり、ブランディングから運営までのトータルプロデュースも手掛けられている、雨上株式會社の代表 平井俊旭氏にお話を伺った。

平井さんは、もともと武蔵野美術大学の空間演出デザイン学科を卒業。その後、無印の旗艦店を手掛けるインテリアデザイン事務所の株式会社SUPER POTATOに勤務。その後、2001年に異職種の株式会社Smilesに入社、創業期より「Soup Stock Tokyo」のブランドづくりに携わる。

1)「Soup Stock Tokyo」のブランディングに着手

Soup Stock Tokyoは、" 安心、安全でおいしい食事がゆっくりと食べられて、働く女性が自分の「居場所」として共感できる場所" を提供したいという想いから生まれたブランド。

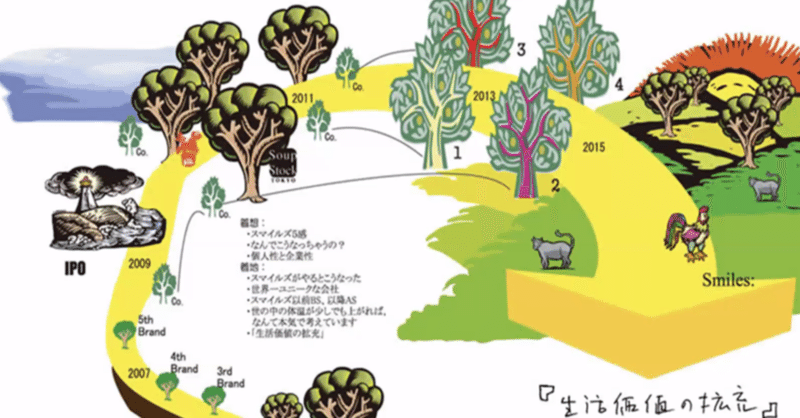

"遠山社長が自らビジョンを描いた図"

小口現金管理から「Soup Stock Tokyo」のブランディング

遠山社長に「こうなったら・・・」という企画を提案し、実現していった。

インテリアデザイナーとしての、実力を持ちながら、デザイナーが異分野で何ができるだろうかということに挑戦する想いで、「Soup Stock Tokyo」の創業期から参画。経理からデザインの全てを担当した。

まず取り組まれたのは、「Soup Stock Tokyo」ブランド作りのためのインハウスでのデザインディレクション。具体的には、ブランディング・グラフィック&プロダクトディレクションを担当。そうして生まれたのが、下記商品。

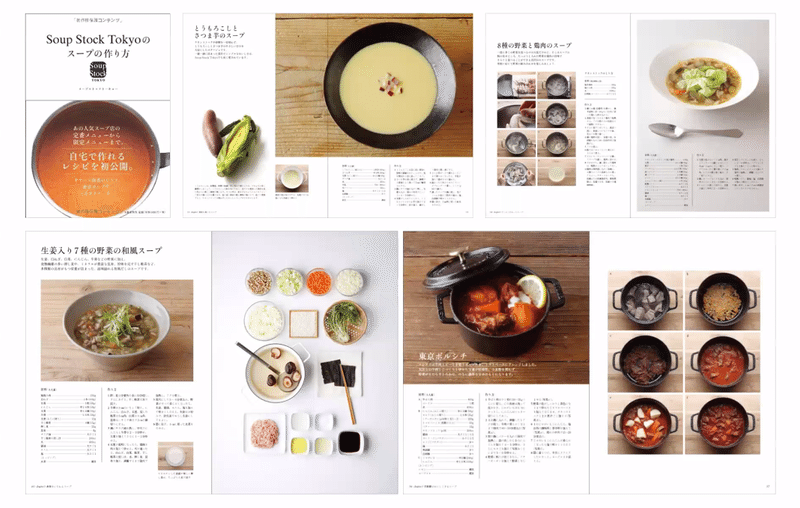

後に、スープを食べてもらう習慣づくりから、コミュニケーションデザインまでを担当。スープの食べ方を知ってもらうため、リーフレットを作成しはじめたところ、取材され始めるようになったそうだ。

2)食材へのこだわり

現在、スープストックの食材は、トレース(出所)が取れるようにしている。FSC=(森林認証) 実際に現地へ赴き、森林認証されているかなどを実際に確認してから、その素材を使用しているそうだ。

3)執念のようなモノづくりにかける精神

そうした、平井さんの執念のようなモノづくりにかける精神は、大学時代の問題意識がきっかけだと言う。

平井さんは、武蔵美大学生時代、大量に商品が溢れる中で、これ以上必要だろうか?という課題意識から、やる気を失っていた時期もあったそう。それから、ゴミ問題に着手するようになり突き詰めて考えたそう。

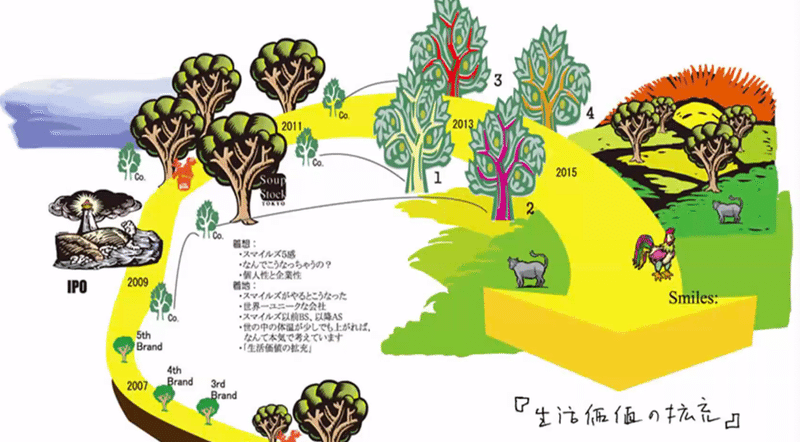

それを契機に、「Soup Stock Tokyo」の定例会でも毎回ゴミ問題について言及し、国産木材を使用したインテリアデザインを実現した。自分自身が本当に満足のいくものを提供したい、つくる人の責任を大切にしたい、と在るべき姿を自ら提示し、モノづくりをされている。

その精神は、食材のみならず、店舗の造りにも反映されている。しっかり木材を獲得する現場へ行く。平井さんは、こういう現場を目にすると、木はなんでもいいのでなく、現場の方が大事なことに気づくと言う。それからは、基本的に国産の木を使い、店舗の椅子などを設計していくようになった。

京都ポルタ店に使われた木々

加工現場

4)ストーリーを語る冊子製作

徹底的にこだわった商品開発後、どうコミュニケーションをして知ってもらうか。そのために、平井さんは、スープが作られた背景をベースにしてスープを紹介していく冊子を製作し始めた。

スープを紹介する冊子

ある企画では、作品を見ながら、色々な駅を回ってみませんか?というコミュニケーションデザインを実施したそう。なんと高校の教科書に載ったとか。

その後、平井さんは、社員の保養施設を古民家改装して、インテリアデザインをし、2011年に完成した。その様子が雨上社のサイトで詳しく紹介されている。

代表の遠山さんも自身のブログサイトにて詳しく紹介、喜びを語っている。

2014年には、千葉県市原市で開催された芸術祭「市原アートミックス」の食のプロデュース業務。芸術祭が行われる広いエリアを貫く小湊鉄道の沿線3駅で異なる駅弁を地域性の有る食材を使い地域の方に製造、販売いただく取組みだ。初の試みだったため、協力を得ながら、実施までのプロセスに多くの時間を費やしたそう。結果、期間中はほぼ完売、最終的にはお客様にも、各参加団体様にもとても喜んでいただけたプロジェクトになったそうだ。

5)さらなるチャレンジを求め、雨上株式會社を設立

数々のプロジェクトを担ってきた後、さらなるチャレンジがしたくなり、代表 遠山さんの支援も受けつつ、2014年に雨上株式会社を設立。雨上株式會社は、企業と町おこしの連携をサポートする会社だ。

平井さんは、ここでも自身の価値観を大切に、様々なプロジェクトを担っていく。ここでは幾つか紹介する。

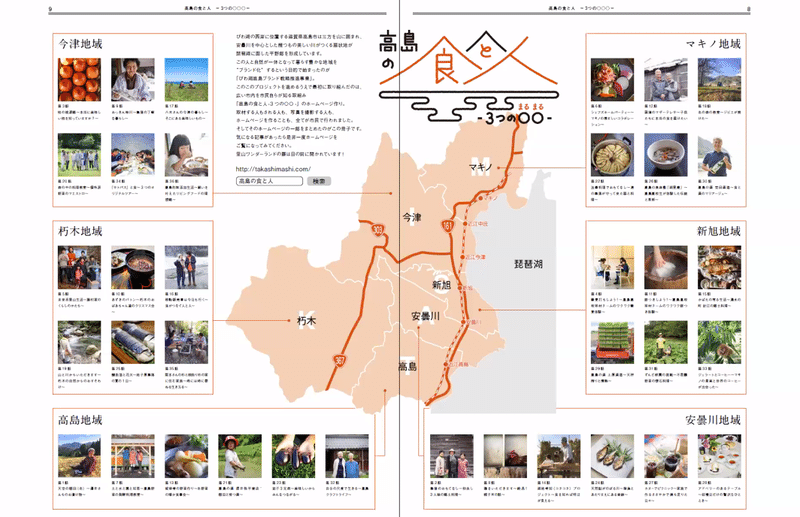

CASE1:滋賀県高島市の市役所からの委託業務

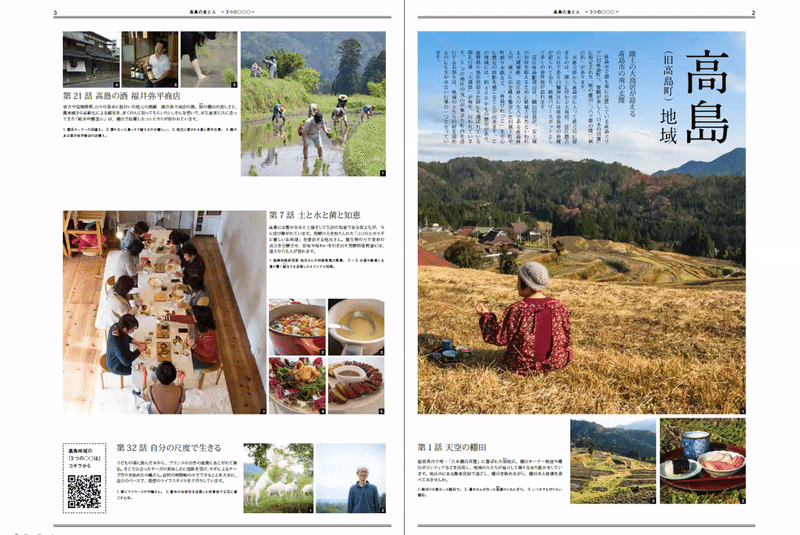

これは、地域の交流人口と定住人口を増やすきっかけを作るためのプロジェクト。高島市に移住して来た新鮮な目線で、高島市の可能性をどのように切り取り表現してゆくかを考えたそう。

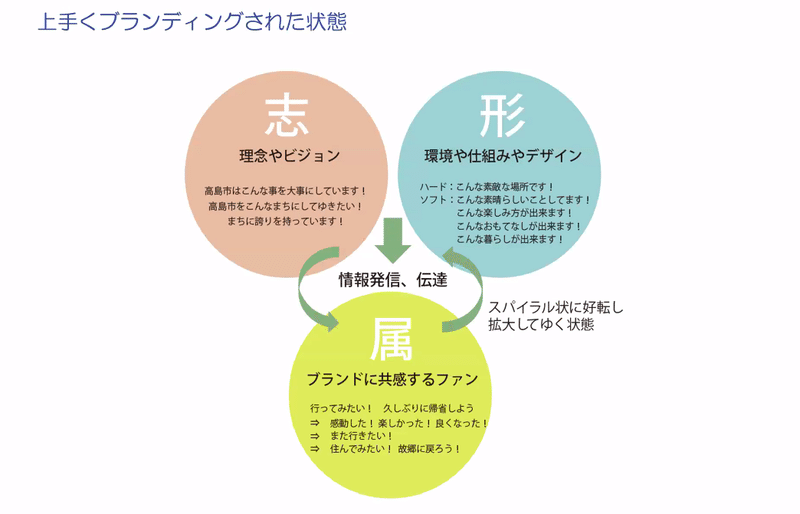

この過程を経て、平井さんは上手くブランディングされた状態は「志・形・属」が揃っている状態だと言う。いかに、雨上社に掲載の図を載せる。

また、百貨店の高島屋のルーツは、高島市に有るということで、高島市の農産品を高島屋で販売するため提案した。高島市は、何も無いと言うが、「発酵するまち 高島」というキャッチフレーズがあった。しかし、オリジナリティーのある象徴的な商品はなかった。そこで、市内の加工食品会社5社の持つ技術を生かした商品を開発をプロデュースし、ブランド化することで高島屋を通じた販路を中心に商業施設での商品販売を行った。

私自身も、地域活性の案件を手がけていたことがあるが、下記の視点は非常に重要だと思った。外から来た人の視点は尊い。しかし、一連の仕事まで奪ってしまっては、その地域は自ら持続的な発展はできなくなってしまう。

プロ主体でなく、アルバイトやボランティアで協力してもらえる人を集め、インタビューから写真撮影、記事化をして、毎週月/水/金曜日で配信。

6)地域ブランディングとは一体何か

高島の魅力を発掘し、活かすためのディスカバー高島会議は毎年実施されている。平井さんは、ブランディングにおいて、お客様や地域の人々に下記の共通イメージを抱いてもらうことが重要だと言う。

高島市の地域ブランディングって何???

=

「高島市って○○なところだよね!」という共通のイメージを持ってもらい、高島市のファンになってもらう。

その中で、プロジェクト時に重視してきたことは、下記だと言う。

1、小さく、数多く続ける

2、同じ視点で見て話す

3、共感のネットワークを作る

4、集めて、編集する

5、いろいろな手段を重ねる

上記5つの詳細に関しては、下記を参照されたい。

7)日本から学ぶブランドづくり

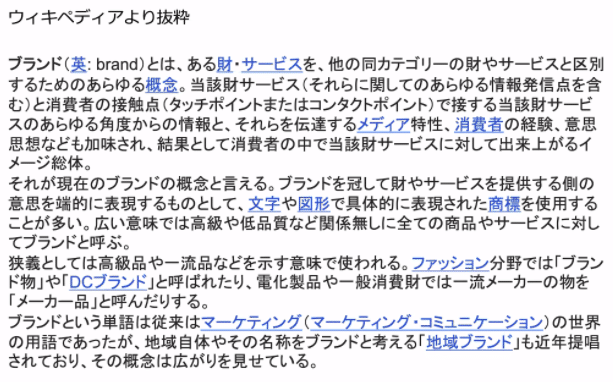

ブランドづくりとは、どういうことを言うのだろうか。

ウィキペディアで調べてみると、こう出てくる。

平井さんは、

顧客からの信頼を得ている商品やサービスのイメージの総和

だと言う。どういうことかというと・・・

「顧客」:他者が感じている

「信頼」:伝える工夫 / ストーリー性

「商品やサービス」:コンセプト / クオリティー

「イメージ」:デザイン性 / 感性に訴えるフック

と分解される。

これを実現している、誰もが知っている例・・・空海!

というと、高野山には数多くの人々が訪れる(顧客:他者が感じている)。

そして、歴史上有名な弘法大師空海の存在(信頼:伝える工夫 / ストーリー性)がある。お経、仏閣、曼荼羅など伝える媒介がある(商品やサービス:コンセプト / クオリティー)。そしてそれらは、人々の感性に訴え、みんなが話したくなるような仕掛けがなされている(イメージ:デザイン性 / 感性に訴えるフック)。

こうして、コンセプトとツールによって空海はブランディングをしていたのではないか?

みんなが話したくなるちょっとした仕掛けが語り注がれるポイント

だと平井さんは言う。

自分自身が本当に満足のいくものを提供したい、つくる人の責任を大切にしたい、と在るべき姿を自ら提示し、モノづくりをされている平井さん。国連が掲げるSDGsの12番目のゴールでも「つくる責任 つかう責任」と掲げられているが、まさに、体現者だと感じた。モノをつくる、価値を生むということは、必ず何か原料がある。そこにまで配慮して、モノづくりする姿勢は、とても勉強になった。

情報元:

武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース クリエイティブリーダシップ特論 第3回 平井俊旭氏 2020/06/01