経済学系統の大学編入試験対策① まずは最新情報と過去問集めから!

閲覧ありがとうございます。

経済学習スタジオです。

本回は、経済学を利用した大学編入試験に関するお話をします。大手予備校で難関国立大学編入に向けて経済学や経営学の指導し、合格へ導いた経験を活かし、お伝えして参ります。

編入試験を検討中の方は、是非一読いただき、参考いただければ幸いです。

1.最新試験に対応した情報を集めましょう

大学編入試験は、受験者、募集人数共に少ない「ニッチ」な受験であることから、情報が乏しいといえます。

そのため、YouTubeやこのnoteを含めたブログにある情報は大変貴重といえます。中には、合格者のノウハウなどもあり、その知見は価値あるものが多いといえます。

ただ、それは試験制度が同じ場合に限ります。

試験制度が変わってしまえば、当然、それとは異なる対策が求められます。

例えば、大阪大学経済学部は、2024年に実施される令和7年度入学者選抜から、「経済・経営に関する基礎的な問題」を廃止し、日本経済学教育協会が実施する経済学検定試験「EREミクロ・マクロ」に係る成績証明書の提出を課すそうです。

以前の「経済・経営に関する基礎的な問題」は、「(1)マクロ経済、(2)ミクロ経済、(3)経済史、(4)会計、(5)統計のそれぞれの分野から各1問ずつ出題される問題計5問から、4問を選択して解答」することになっていましたが、「EREミクロ・マクロ」は文字通りミクロ・マクロ経済学のみです。

つまり、経済史や会計、統計の学習は不要となる一方で、「EREミクロ・マクロ」でハイスコアを出すことが求められるといえます(なお、EREミクロ・マクロ試験についてはこちらからご確認ください)。

こうした情報を、志望大学ごとに集めることが大切です(大学HP自体を自身の目でしっかり確認しましょう)。その上で、SNSで発信している情報が使用可能なものなのか、もう古いのかを識別しましょう。そして、使える対策方法だけを活かすようにしてください。

2.過去問を集め、学習途中に活用しましょう

試験情報が過去数年と変わらない場合、過去問を集めましょう。

大学への請求や閲覧が入手方法の王道といえます。それ以外には、編入予備校や編入を目指した人の集うSNS上のグループなどを活用する方法も挙げられます。

過去問の活用方法としてお勧めするのは、学習途中(テキストを1周くらい学習した後)に解いてみるという使い方です。その理由ですが、学習の序盤ですと、他学部生を中心に「何が何だか」になると思われるからです。

例えば、神戸大学の経営学部は、経済学を選択することができます(ちなみに、2023年度実施試験から小論文がなくなりましたので、神戸大学も試験制度が変更になっています)。過去問をみると、もう何年もミクロ経済学分野からの出題ばかりだと分かります。ただ、これは、経済学を一周くらい学習しないと気づきません。

したがって、学習範囲を一周したくらいに過去問を確認してみて、出題傾向をつかむことをお勧めします。(神戸大学の経営学部でいえば、この傾向がずっと続くのかは断言できませんが、学習のウェイトとしてはミクロ経済学に置くのが無難だと分析できます)。

3.志望大学過去問は直前期前に行う理由

ちなみに、過去問題は直前期に解くつもりだという人もいるかと思います。時間を測って模試のようにということですね。ただ、これはそこまでお勧めの方法ではありません。理由は2つあります。

第1は、過去問題という性質上、出題大学においては、二度と同じ問題が出ないはずだからです。直前は、どうせなら少しでも同じ問題が出るかもしれない問題に取り組んだ方が有益でしょう。そう考えると、志望大学以外の過去問題を直前に解くのはお勧め(下記の例から)ですが、志望大学自体はもっと前に見ておいて良いかと思います。

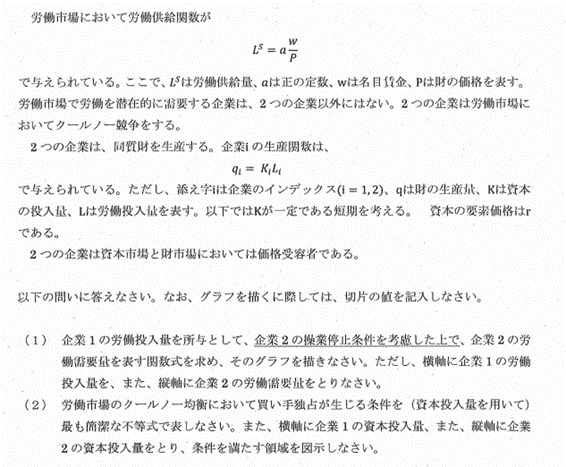

なお、以下のアは筑波大学の2020年、イは横浜国立大学の2018年です。どちらも総需要曲線に関する問題で、ほぼ同じ論点です。このように、編入試験を実施する大学間で似た問題があります。したがって、直前期は他大学過去問にトライすると良いでしょう(もちろん、出題傾向が似ている大学の過去問をやりましょう)。

ア;マクロの総需要曲線が右下がりである理由を三つ説明せよ。

イ;縦軸に物価水準を、また横軸に産出量をとるとき、総需要曲線が右下がりになる理由を3つ挙げ、説明しなさい。

第2は直前期に志望大学の出題傾向を知っても、「遅きに失した」となる危険性があるからです。

経済学系の大学編入を独学で目指す人の多くが、経済学の学習として、国家一般職や専門職、地方上級などを目指す方向けの「公務員試験対策本」を利用しているかと思います。大学編入対策と銘打った本が皆無といえる中で、その選択自体は問題ありません。

ただ、公務員試験と大学編入試験は出題のされ方、問われる観点がやはり違います。また、難易度も違ったりします。

例えば、以下は、横浜国立大学令和2年の問題ですが、正直、「公務員試験対策本」での学習だけでは、これに完答できる力を養うのは厳しいといえます。

横浜国立大学を志望する人がこの事実に気づけば、違う経済学の本、例えば大学で使われている教科書の活用などの対策をするはずです。しかし、直前期にこの事実を知っても、対策する時間がありません。

ということで、直前期より前、ちょうど学習範囲を1周したくらいで過去問をみておきましょう。

4.まとめ

本回は、経済学を利用した大学編入試験についてお伝えしました。

まとめますと、まず、志望している大学のHPをみて、最新の試験情報を把握した上で、世の中にある対策方法が使えるか否かを見極めて欲しいということです。

次に、過去問は学習範囲を1周したら分析してみて、学習すべきウェイトを把握したり、難易度や問われる切り口をおさえたりしましょう。

また、直前期には志望大学以外の大学の過去問にチャレンジするのも有効です(もちろん、出題傾向が似てないといけませんが)。

ところで、一人で志望校の分析をしつつ、対策学習を進めるのはしんどい作業でしょう。さらに、大学編入試験は過去問が手に入っても、解答が手に入ることは少ないです。まして、解答解説となれば予備校などを使わなければ「ほぼない」状態といえます。

一応、経済学習スタジオも今後、細々と試験情報や過去問解説などをお伝えしていこうと思っていますが、独力で網羅的な整備は難しいかもしれません。

そのため、編入をお考えの方は、編入予備校を活用することを推奨します。そこで学習しつつ、試験情報・分析・過去問とその解答解説を得るのが、確かに費用がかかるものの、編入試験合格に最も効率的な方法といえるからです。

なお、編入予備校としては、合格者実績3年連続No1のECC編入学院がライブやオンラインでの集団授業を、ステップ編入学院がオンライン個別指導をそれぞれやっています。他の予備校もあることでしょう。自身のあったところを選ぶと良いでしょう。

お読みいただき、ありがとうございました。

〜執筆者紹介〜

経済学習STUDIO

公務員試験・経済学検定・各種資格試験・大学編入の経済学系科目の情報発信をします。中の人は、大学や資格予備校で経済学を教えてきたミヤンです。2024年1月に出版した電子書籍はこちら。今後も、様々な学習ツールを整備していこうと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?