知識創造理論からみたシステマティックなイノベーション経営へのアプローチ

筆者はビジネススクールで知識創造理論やデザイン思考などのカリキュラムを教えるかたわら、イノベーション経営のためのマネジメントシステムを普及する実践活動を行なっています。その際によく問われるのは、企業が現在抱える様々なイノベーションの課題の解決のために、マネジメントシステムという考えがどのように貢献できるのか(つまり役立つのか)ということです。

よく誤解されるのですが、イノベーションのためのマネジメントシステム(注)とは、個々のイノベーション活動(プロジェクト)を何らかの枠組みや定型的なステップに押し込めてしまうことではないのです。むしろその真逆です。

イノベーション活動は創造的で試行錯誤の連続であり、効率を求めて成熟した既存事業内で行われるオペレーションとは異なる取組みとなるため「異分子」として排除されるのを避けられません。イノベーション活動には必然的にそうした脆弱性がつきまといます。その脆弱性を受容しつつ、中長期的な価値を実現するには、経営能力や制度を充実させる必要があります。近年では、それを無手勝流ではなく効果的に行うためのガイドやツールが整備されてきています。

ただし、筆者は、こうしたツールを、イノベーション活動をうまくやるための単なる手段として捉えてはいません。これらのシステムの本来の目的は、知識経済あるいはイノベーション経済における知識創造企業(経営・組織)への追求と実現にあります。以下では、このような日頃からの問題意識をいくつか挙げてみようと思います。(注:マネジメントシステムとは、組織がその目的を達成するために必要な業務を確実に遂行するために使用される一連の方針、プロセス、手順を意味する)

紺野 登 多摩大学大学院教授 一般社団法人Japan Innovation Network

(写真:スウェーデンのカロリンスカ大学病院 筆者撮影)

新規事業を立ち上げたからといって成功というわけではない

今、企業の規模に関係なく、イノベーション経済(イノベーションが経済成長のエンジンとなる)の時代が訪れています。すべての企業にとって新たな価値を生み出す事業への取り組みは不可欠です。

なかでもスタートアップ企業は新事業創出の先導役ともいえる重要な役割を果たしており、単に既存の価値観の範囲での事業創造だけでなく、社会的変革をもたらすようなインパクトを生み出す役割を担っています。とくに世界的なコロナ禍後では、経済の回復と責任ある成長を促進する役割を果たしています。

大企業においても、社会や市場で持続するうえで不可欠なものとして、イノベーションは経営活動の中核に位置づけられています。もはやイノベーションは時折起こる出来事や技術革新のことなどではないのです。背後では新たな経営「マネジメントX.0」への転換がやってきているといった議論も盛んです。

ただし、スタートアップにしても、既存企業の新規事業にしても、イノベーション活動の成功確率や範囲は限られています。中小企業における新事業の取り組みに関する経済産業省の調査(2017、n=2959)によると、新規事業展開(新市場開拓)を行っている企業は22%。そのうち新事業展開が成功していると回答した企業は約29%で、さらにそれによって経常利益が増加したのは51%でした。つまり15%弱です。8割が新規事業の試みをしていないのですから、全体でいえば5%ほどの企業がその恩恵を得ていることになります。

また、筆者が2020年に行ったビジネスマンへの調査(2019、n=416)では、自分の会社がイノベーションで大きな成果を生んでいる(コロナ禍初期であったが)と答えたのは6.5%でした。これは「7%クラブ」などと呼んでいる仮説に合致する結果であり、一クラス50人だったかつての中学校でいえば、クラスのなかで3-4人が(成績がいいのではなく)新たな試みで目立っている、というイメージです。

コロナ禍を経て、新事業創出への試みが各所で盛んに行われていますが、こうした調査結果からもわかるように、少なくとも日本では、単に新規事業の数を増やすだけでは必ずしも成功とは言えないのです。

つまり、新事業の導入後における「スケール化」の過程が欠かせず、さらにそれが企業にとっての戦略的な方向性や将来像に焦点が合っていなければなりません。たとえば、本業の枠を超えるような将来性や、既存事業とのシナジーを生むような可能性が、見出されなければなりません。日本企業のイノベーション経営は、立ち上げの数量で競う「多産主義」の米国企業などに比べると、とるべき選択肢が異なるように思われます。

実際、米国でも、多くの企業は新規事業の立ち上げに注力しがちですが、本当の価値は、スケール化の過程で生まれます。たとえば2018年に米国のベンチャー・キャピタルが投資した1350億ドルのうち、63%は成功した新興企業が製品やサービスをスケールするために投資されたと言われています(マッキンゼー社による記事 The big boost: How incumbents successfully scale their new businesses 2020)。投資価値の3分の2はスケール化に投じられた部分から生まれているのです。

このような持続的なイノベーションへの視点や経営能力がますます求められています。大企業からみれば、スタートアップへの投資は新しいアイデアとイノベーションをもたらす可能性がありますが、同時に予測不能でリスクのある投資でもあります。投資には相当な資金投入が必要であり、不確実性も高いのです。

新事業導入からスケール化までの「イノベーションのための経営」は、既存の企業がこれまでの経験から培ってきた能力とは大きく異なりますから、不確実性が高まるのは当然です。従来の経営システムに新たな「レイヤーを重ねる」、あるいは新たなシステムとの「ベクトルの融合」が不可欠となります。こうしたアップデートなしには、ひたすら新規事業の種を生み出しつつもゆきあたりばったりのでたとこ勝負になり、古い管理的経営システムのもとで新たな試みを潰してしまうことになるでしょう。

スタートアップ企業にとっても同様の事情が存在すると考えられます。スタートアップにとっても事業導入後のスケール化は不可欠ですが、そこで直面するのは企業文化、営業、マーケティング、戦略など創業時点とは異なるマネジメントです。

つまり、大企業とスタートアップは、入り口は異なりますが、共通したプロセスやシステムへの要請に迫られるのです。それは試行錯誤的な価値実現のプロセスやシステムという観点です。

「イノベーション劇場」はもうやめよう

このような観点を「システム的アプローチ」と呼んでおきましょう。それは、創造的でかつ脆弱なイノベーション活動を支えるような企業の能力や仕組みです。そして戦略的な方向性や目的に沿ったフィードバックシステムを意味しています。

逆に、こうした「システム的アプローチ」が欠如すればどうなるのでしょうか? リーンスタートアップ運動の「父」、スティーブ・ブランク氏は問います:

なぜ企業は実際のイノベーションではなく「イノベーション・シアター」を行うのか?

少なくない企業が、イノベーション活動としてハッカソン、デザイン思考、イノベーションワークショップなどを採用し、「イノベーション劇場」を演じているというのです。これらの活動は、文化を形成し構築するものですが、戦いに勝つことはできません。現実的に価値ある製品やサービスの提供につながることもほとんどない。イノベーション経営には、組織の再設計とイノベーション活動とプロセス改革が、全体的な計画の一部である必要がある、と同氏は語っています。

筆者も、イノベーション劇場が成果を出せずに幕を閉じた現場を目にしています。あるコンサルタントが、背後の文脈や問題点、従来のシステムを見ずに勇んでデザイン思考のプログラムを導入して失敗したケースです(『イノベーション全書』紺野登2020)。イノベーション活動を、背後の文脈や能力、資産と関連づけずに行なってしまうことはイノベーション投資を無駄にします。このようなイノベーション投資の無駄をなくし、イノベーション活動をより効果的・効率的に行なうために関心を集めているのがイノベーション・マネジメントシステム(IMS)です。

さて、イノベーション・マネジメントシステムについて述べる前に、混同されることが多い「イノベーション(I)」と「イノベーションマネジメント(IM)」と「イノベーション・マネジメントシステム(IMS)」の、それぞれの言葉の意味するものを明らかにしておきましょう。3つはまったく異なるものです。

イノベーション(I)とは、知識創造・試行錯誤の実践(社会や組織の•持続性、市場地位の維持、成長とリーダーシップのために不可欠な活動)

イノベーションマネジメント(IM)とは、組織とその成員がイノベーションを効果的・効率的に行い、価値を実現するための支援活動

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)とは、イノベーションマネジメントを体系的に行うための組織としての文化・能力・仕組み・システムなどのセット

なぜわざわざこれらの相違を意識すべきなのでしょうか?

まずイノベーションは成功することが稀な活動です。そこで求められるのがそれを支えるイノベーションマネジメントです。イノベーションマネジメントを導入し意識的に行うことで、イノベーションの効率をある程度高めることができます。ただし、イノベーションマネジメントはしばしば経営陣の属人的なものになりがちで、そうなると個人の力量に左右され限界があります。そこでイノベーションマネジメントを体系的にとらえ、知見や経験を蓄積し学習できるプラットフォームとしてイノベーション・マネジメントシステム(IMS)が有意義なものとなるだろうと考えられるのです。

イノベーション・マネジメントシステム(IMS)の持つ力

世界では今、「システマティックなイノベーション」への試みが広がっています。イノベーション・マネジメントシステム(IMS)の活用は意味あるものとの考え方が広まっているのです。その一つの現れはIMSの世界規格ISO56000シリーズの発行です。

あらためてこのようなシステムの意味合いは何かを考えてみると、それはイノベーション活動の持続性を創出することです。イノベーション活動を持続させるには、第一に失敗を許容する文化が必要です。イノベーションには失敗がつきものですが、その失敗で活動を停止してしまってはいけません。日本ではこういった失敗によって組織が一気に意気消沈してしまうことがよくありますが、表層的には「失敗」と見える現象は、イノベーションにおいては、常に未知の新たな機会を見つけて実現していくための学習、フィードバックの過程なのです。これこそがイノベーション経営の真髄ともいえます。IMSには、失敗を未来に向けて生かす仕組みが備わっています。

イノベーション活動を持続的に行っていくための第二の条件は、イノベーション活動に全身全霊でコミットするイノベーターと、イノベーションを奨励し強力に推進するトップマネジメントの、両方が組織内に存在していることです。IMSには、その両者の力を引きたて、引き出すための仕掛けが組み込まれています。

何か新しい価値を生み出したいと思うイノベーターにとっては、イノベーション活動は大変夢のある活動です。しかし、彼らが挫折したり、力尽きて活動から離れてしまえば、貴重なアイデアも洞察も彼らとともに消えてしまいます。

また、一度成功した彼らが持続的に成功するとは限りません。彼らのやる気だけに依存していたのでは、イノベーション活動を継続できません。IMSでは、イノベーター個人の力を発揮させると同時に、彼らを組織的に支援するサポート体制が重視されています。

さらに、思い入れのあるトップのコミットメントは、持続的なイノベーション活動の大きな前提条件となります。そしてこれもイノベーターと同様、トップ個人の意志や力量にのみ頼っていたのでは、トップの突然の交代で将来の機会や持続可能性を失うといったリスクから逃れることはできません。トップのコミットメントに関しても属人的ではないシステムによるサポートが必要との考えから、IMSでは、トップの意思を支えるためのビジョンや戦略、目的設定の仕方、資源配分や人材育成の体制づくりの仕方などがシステム化されています。

トップマネジメントの役割は本当に大きいのです。かつてソニーの創業者、井深大氏が、60年代に行われた経営者座談会でこんなことを言っておられました。

井深 戦前の社長は、事業の安定を保って、一定の利潤が出ておれば、立派な経営者だった。しかし、今は安定性ということだけでは駄目なんですね。不安定性を求めて、革新していくところにこれからの経営者の領分があると思う。

「不安定な経営」とはすなわちイノベーションです。経営者がイノベーション=不安定な経営を、安定性を追求する既存組織において行うのですから、組織からの抵抗に抗うための支えが必要なのです。そこで、世界規格、共通言語としてのIMSは大きな力となると考えられます。

しかし、それだけではまだ十分とはいえません。箱や制度(システム)をつくり、そこでイノベーターを泳がせればイノベーションが起きる、といった単純なロジックではないのです。

先日、日本を代表する大企業の元トップとイノベーション・マネジメントシステムやIMS ISO 56002:2019について意見交換をしました。氏の意見は、たとえこれらのツールがあったとしても、困難が伴うというものでした。

今の日本企業の多くの経営者にとっては、苦労して勝ち取ったトップの座を維持することが最優先であり、イノベーションに注力する人は少ないだろう。それでも、それを補うのは、経営トップの真面目な姿勢と生き方である。

まさにその通りだと思います。経営者の意識や姿勢が根底にあって、それを支えるシステムがある、という関係が望ましいといえます。

知識創造経営としてのIMS

イノベーションとは、不確実な時代の中で、試行錯誤を経て新たな価値を生み出す組織的な知識創造活動です。すなわち、イノベーションを継続的に起こしていくということは、企業が知識経済やイノベーション経済の中で、知識創造企業として成長していくことにほかなりません。IMSの役割は、このような知識創造企業としての成長を支援することであり、個別のイノベーション活動を円滑に行う便利なツールというだけはありません。

イノベーション・マネジメントシステムの国際ガイダンス規格として2019年に発行されたのがISO56002:2019(ISO56000シリーズ)です。冒頭の写真にも挙げたスウェーデンのカロリンスカ大学病院などはすでにこれを採用して病院業務全般にわたってイノベーション活動を活性化させようとしています。

IMS ISO56002のフレームワークは以下の図のようなものです。中核にあるのは非連続的な試行錯誤の過程で、これを上下のサブシステムが支えています。ちょうど、壊れやすい(しかし未来を内包した)卵の黄身を支える白身の役割を、上下のサブシステムが担っています。黄身だけでは卵が孵ることがないのと同様、黄身と白身がそれぞれの機能と役割を果たすことで、卵が孵化しひよこになるというイノベーションが起こるわけです。

これまでイノベーション活動というと、どうしてもこの中心の活動(卵の黄身)にだけ焦点があてられてきましたが、実はその周辺の要素が組み合わさってこそ、意図から価値を生む「システム」として駆動するのであり、それが望ましい姿です。

筆者が、このフレームワークが利用できそうだと思ったのには裏話があります。筆者たちは10年以上前に、「知識創造プロセス」を核としたマネジメントモデルを提言しました(下図参照)。これは上図と同じように、試行錯誤のプロセス=知識創造プロセスを中核に置いたモデルです。ISO56002:2019は筆者から見るとこの知識創造経営のモデルに合致しているのです。すなわち、社会的価値を実現するために、目的に基づいた知識創造プロセスを組織全体(すべての人)が行っていく仕組みという意味で、ISO56002:2019と知識創造経営はピタリと重なっているのです。

では、このシステムを現実の中で動かし「生きたもの」にするには、どうしたらよいでしょうか。まず、システムの中核に置かれている知識創造プロセスにおいて不可欠なのは、人間の構想力です。構想力とは、ここでは、目的と現実のギャップを埋める概念化能力つまり「存在しないものを存在させる力」のことです。

このような人間の潜在的な力を引き出し、イノベーションにつなげる組織的コラボレーションを行なっていくのが知識創造経営です。つまり上図は、知識創造経営をイノベーション経営を具現化するためのものとしてその中核に置いたマネジメントモデルなのですが、IMS ISO56002のマネジメントシステムのフレームワークを見たときに、このモデルに対応していると直感したわけです。

先ほどMS ISO56002のフレームワークの構成を卵の黄身と白身にたとえましたが、この知識創造経営モデルも、中核の知識創造プロセスを黄身とすれば、それを支え養分を与える白身的なサブシステムとして、文化の変革への視点、長期的な能力開発への投資的視点、知財・知識資産、ナレッジマネジメントの視点、組織的学習とくに失敗したプロジェクトから得られた教訓を活かす仕組みなどが求められます。

イノベーションは企業の持続性を維持するために必須の活動です。個々のイノベーションプロジェクトを進めながらそれらをポートフォリオに位置付け、イノベーション活動群全体をサポートする戦略やシステムを遂行していくことが求められます。こうした戦略やシステムの遂行は、すなわち「経営のイノベーション」を起こすことになります。

では「経営のイノベーション」とは何をどうすることでしょうか。

ここで認識しておくべきなのは、求められている新たな経営とは、従来とは異なる世界観や原則をもった次世代の経営システムであるということです。たとえば1980年代からリーマンショックくらいまでの企業経営が前提としていた原理原則とは異なる、未来へのプリンシプルに基づく経営です。それは不確実性の高い社会・経済の中で持続的な成長を可能にするためのプリンシプルです。ISO56002:2019でも8つのプリンシプルが掲げられていますが、今さまざまに新たなプリンシプルを模索する試みが起きています。IMSは、新しい経営のプリンシプルへの転換を推し進めることにおいても力を発揮するはずです。

新規事業創出だけでないイノベーションの目的

次に、IMSとイノベーションの目的について考えてみたいと思います。繰り返しになりますが、イノベーションの目的は新規事業創造だけではありません。

① 組織の創造性回復

② 既存組織プロセス革新

③ 企業価値向上

④ 既存事業プロセス革新(オープンイノベーションなど)

⑤ ビジネスモデル革新(ソリューション、サブスクモデルへの転換など)

⑥ 新規領域製品・サービス創出(エコシステムの形成など含む)

⑦ 新産業創出・業態革新

これらはすべてイノベーションの目的になります。また、製品イノベーション、プロセスイノベーション、ビジネスモデルイノベーションといったさまざまなタイプもあり、あるいは漸進的イノベーション、劇的イノベーション、破壊的イノベーションなど多様なイノベーションのパタンがあります。さらには、イノベーションを担う部門や部署も、新規事業部門やプロジェクトチームだけではありません。たとえば人事部門や財務部門、知財部門などのコーポレート部門が従来とは異なるフォーメーションで機能することが持続的イノベーションのカギを握るといったことはどこでも起きていることです。

イノベーションとはシュンペーター以来「新たな価値の実現」であり、そのためのさまざまな新結合が求められます。シュンペーターのイノベーション概念である「破壊と創造」は多少現代には合わなくなってきている面がありますが(日本創造学会 イノベーション経営と目的工学に基づくリスキリング 紺野2023)、結局は、イノベーションに執心する組織文化が生まれることが企業の持続性を生み出すことになる、というのは今も昔も変わらぬテーゼなのです。

あらたなランドスケープ

さらに、IMSは企業一社にとどまるものではないということについて触れておきたいと思います。

まずIMSは個々の企業単体のイノベーションに限定されるものではありません。それが企業間(オープンイノベーション1.0)、スタートアップとの連携、顧客や社会、産官学の協力するイノベーション(オープンイノベーション2.0)、あるいは産学連携の研究開発さらには国境をまたいだイノベーションプロジェクトなどにおいても、IMSが共通言語、共通尺度として用いられることで、より大きなイノベーション・エコシステムが形成されるでしょう。

オープンイノベーションの妨げになる。

例えば「目的なきオープンイノベーション」はその典型例だ。

またよく「インベンション(研究開発、テクノロジー)とイノベーション(市場における価値の実現)は別だ」と言われます、しかし一方で、これまで強いと思われてきたインベンションの部分、たとえば基礎研究でも日本の力が落ちてきているという指摘があります。思うに、求められるのは「インベンションとイノベーション」双方での起業家精神(アントレプレナーシップ)の発揮であり、全社的なあるいは産業横断的なシステムがそれを支える必要があります。

今、多くの企業にとっては、目先の業績から目が離せず、イノベーションなどに意識や資源を投入する精神的余裕がない、というのも現実でしょう。しかし、将来にわたる持続可能性を意識したとき、世界はいまイノベーションへの時代に突き進んでいることがわかります。次世代のことを考えずに、現在の日々の生活だけに集中していたらどうなるでしょう。

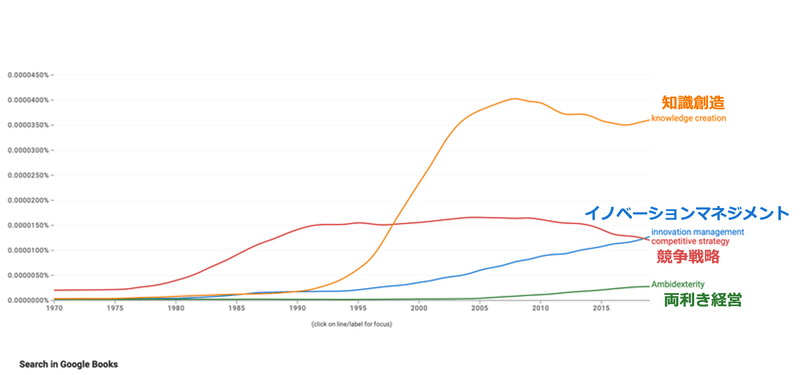

下のグラフを見てください。時代の流れがはっきりと窺えます。1980年代からリーマンショックくらいまで優勢だった競争戦略(competitive strategy)の時代が去り、知識創造(knowledge creation)やイノベーション経営(innovation management)の時代になりました。その中で両利きの経営(ambidexterity) などの新しいコンセプトも広がっているのです(note ビジネスモデルの父が語る"企業力を強化するイノベーション思考")。

かつて隆盛をきわめた日本的経営(品質経営)、次にやってきた競争戦略の時代、さらにシステマティックなイノベーションにむけて経営のプリンシプルと経営システムをシフトすることは、日本の産業界が内外において活力を生む一助となることが期待されると思います。

さいごに

もちろん、イノベーションには偶然性(セレンディピティ)が重要だという認識は根強いですし、イノベーション経営をシステム的に行なったからといって、すぐにうまくというものでもないだろうという見方にも一理あると思います。IMSも万能薬ではないのです。しかし、少しでも効果を高めていく、あるいは組織的な能力を高めていく仕組み・システムは不可欠だと思います。セレンディピティを促すようなIMSもありえるのです。IMS自体もアップデートされていく余地がおおいにあるでしょう。

また、もし新たな領域を開拓しようとするなら、たとえば宇宙に進出しようとするなら、宇宙飛行士を育成せずにただロケットで彼らを飛ばしても、結果は見えています。周到に用意し、かつ挑戦するための新たな時代の経営システムが求められるのです。

これまでとは違うやりかたを試みることがきわめて重要です。かつて日本企業は世界が驚くほど品質マネジメントにこだわっていました。今こだわるべきはイノベーションのマネジメント、その道具立てがIMS、なのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?