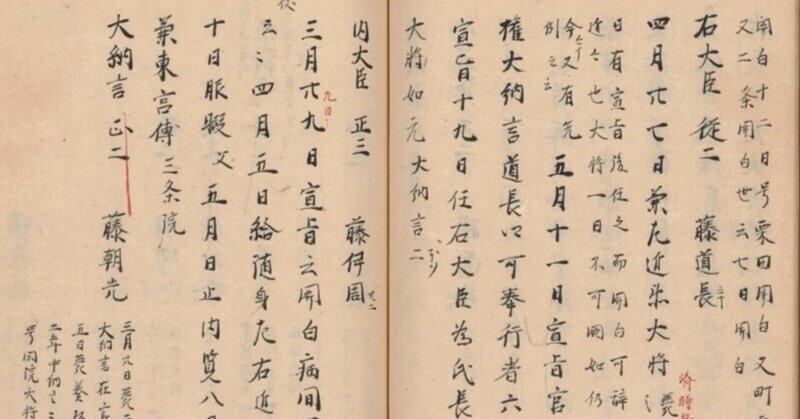

公卿補任(正暦六):権力者の系譜

正暦六年(965)、二月に改元して長徳元年の『公卿補任』はこちら。

年初の陣容(公卿)

01:関白 正二位 藤原道隆(43)

※藤氏長者

02:左大臣 正二位 源重信(74)

03:右大臣 正二位 藤原道兼(35)

兼右大将

04:内大臣 正三位 同伊周(22)

05:大納言 正二位 同朝光(45)

06:同 同 同済時(55)

兼左大将、皇后宮大夫、按察使

07:権大納言 従二位 同道長(30)

兼中宮大夫

08:同 正三位 同道頼(25)

09:中納言 従二位 同顕光(52)

兼左衛門督、検非違使別当

10:同 正三位 源保光(72)

11:同 同 藤原公季(40)

兼春宮大夫

12:権中納言 正三位 源時中(53)

13:同 同 同伊陟(58)

兼皇太后宮權大夫、右衛門督

14:同 同 藤原懐忠(61)

15:参議 正三位 同道綱(41)

兼右中将、備前権守

16:同 同 同安親(74)

兼修理權大夫、備前守

17:同 従三位 同時光(48)

兼大蔵卿

18:同 同 同実資(39)

兼左兵衛督、美作権守

19:同 同 平惟仲(52)

兼左大弁、近江権守

20:同 正四位下 藤原公任(30)

兼近江守

21:同 同 同誠信(32)

春宮權大夫、侍従

22:同 同 源扶義(45)

兼右大弁、中宮權大夫

※前頭弁(蔵人頭兼左中弁)

23:前権大納言 正三位 源重光(73)

24:前中納言 従二位 藤原文範(86) 民部卿

25:前参議 正三位 同佐理(52) 太宰大弐

26:非参議 従三位 同懐平(43) 修理大夫

27:同 同 源泰清(-) 左京大夫

28:同 同 藤原高遠(-) 兵部卿

29:同 同 源清延(84)

30:同 同 藤原在国(53) 勘解由長官

31:同 同 菅原輔正(71) 式部大輔

32:同 従三位 藤原隆家(17) 左中将

※三位中将、内大臣伊周同母弟

以上、総勢32名

前年(正暦五)は九州で発生した疫病が夏から秋にかけて全国に広がり、都でも猖獗を極め、路傍は死体でいっぱいになるようなありさまであったという。そのため、二月二十二日には、長徳と改元された。

同月二十六日、関白道隆は病を理由に辞表を出すが、許されなかった。

三月九日、関白道隆が病の間、彼の嫡男でもある内大臣伊周に文書を内覧せしむる宣旨があった。

四月三日、道隆の病はいよいよ重く、ついに彼は関白を辞職し、随身(上皇や摂政、関白などの身辺を警護する護衛の武官)を返上して、氏長者を同母弟の右大臣道兼に譲った。

同月五日、内大臣伊周に随身兵仗が許された。

翌六日、前関白道隆が出家入道した。同じ日、道隆の四男で、伊周の同母弟の三位中将隆家が権中納言に任じられた。

同月十日、前関白道隆が東三条殿の南院第で薨御した。

同月二十三日、大納言済時が兼ねていた左大将を辞職し、その日のうちに五条第で薨去した。済時は朝光とともに、道隆の無二の飲み友達でもあった。僧から極楽浄土の素晴らしさを説かれた道隆は「いくら極楽が素晴らしくとも、そこに済時や朝光がいないのであれば、行きたいと願う必要もない」と語ったという(『古事談』第二、『愚管抄』巻四)

同月二十五日、参議藤原実資が同月六日に権大納言に任じられた顕光の後任として、検非違使別当に補された。

同月二十七日、前関白の同母弟でもある右大臣道兼が関白となった。左大将に加えて、右大将を兼ねていた道兼も関白となったため、大将が欠けることを避けるため、道兼の同母弟でもある権大納言道長が急遽、左大将を兼ねることとなった。

翌二十八日、関白道兼が氏長者となった。

五月二日、関白道兼が慶賀(天皇にお礼申し上げること)を行った。

同月八日、関白道兼がニ条第で、左大臣重信が六条第で薨御した。世間は道兼を「七日関白」と呼んだ。

同月十一日、権大納言道長に内覧の宣旨があった(伊周の内覧は停止)

六月五日、権大納言道長に任大臣の兼宣旨(大臣・大将を任じるにあたって、事前に本人と日程調整を行う旨を通知する宣旨)があった。

同月十九日、権大納言道長が右大臣に任じられ、氏長者となった。

翌二十日、右大臣道長が引きつづき左大将を、大納言顕光が右大将を兼ねることとなった。

八月二十八日、内大臣伊周が東宮傅を兼ねた(東宮は居貞親王、後の三条天皇)。実資が権中納言となり、即日右衛門督を兼ねた。

翌二十九日、安和の変で失脚した太宰権帥源高明の三男で、右大臣道長の妻明子の兄でもある、前頭弁(蔵人頭兼權左中弁)俊賢(37)が参議(正四位下)に任じられ、この年の、延べ三十三人目の公卿となった。

九月五日、権中納言実資が引きつづき検非違使別当を兼ねることとなった。

この年、中納言以上で薨じた者は、前関白道隆(中関白)、関白道兼(粟田関白)、左大臣重信(六条左大臣)、大納言朝光(閑院大将)、大納言済時(小一条大将)、大納言道頼(山井大納言)、中納言保光(桃園中納言)、中納言伊陟の八人に及んだ。それも公卿中七番手でしかなかった道長を内覧右大臣にまで一気に押し上げる原動力となり、結果的には道長に大いなる幸いをもたらした。

最高権力者の座は道長たちの同母姉妹でもあり、国母でもあった東三条院詮子の働きかけもあって、あと一歩のところで、中関白家の嫡男、内大臣伊周の手をすり抜けて、道隆の二人の弟たち、即ち道兼、道長の手に次々と渡っていったのである。

道隆の子どもたち

道隆の一男、權大納言(正三位)道頼は庶子で、祖父兼家の養子となっていたが、六月十一日に薨去した。号は山井大納言。

道隆のニ男で、中関白家の嫡男、内大臣伊周は父道隆が薨ずるまでは臨時の内覧として権力をわが手に掴みかけていたが、その強引なやり方が周囲の反感を買い、手に据えた鷹を逸してしまった。しかし、今もなお大臣ではあり、虎視眈々と巻き返しの機会をうかがっている。八月には東宮傅も兼ねた。

道隆の四男で、伊周の同母弟でもある三位中将隆家は四月六日に権中納言となり、六月十九日には正官に転じた。最年少(十七歳)の公卿でもある。

道隆の弟たち

道隆の同母弟、右大臣道兼は兄道隆が薨ずると、関白、氏長者となったが、翌月には薨御した。あまりにも短い天下に、世間からは「七日関白」といわれた。号は粟田関白または町尻関白、二条関白とも。

もう一人の同母弟、権大納言(従二位)道長は兄道兼が薨ずると、東三条院詮子の後押しもあって、一気に内覧右大臣まで昇りつめた。

道隆の異母弟、参議(正三位)道綱は当時、右中将、備前権守も兼ねていた。

天皇官房ともいうべき蔵人所の

別当(長官)は

七月二十八日、右大臣道長が蔵人所別当に補された(『御堂関白記』)

蔵人頭(副長官)は

頭弁(弁官を兼ねる蔵人頭)源俊賢と、

頭中将(中将を兼ねる蔵人頭)藤原斉信の二人が勤ていたが、八月二十九日に俊賢が参議(従四位下)となったため、

散位(従四位下)藤原行成が後任となった。

京中の治安を維持し、違法行為を取り締まる検非違使庁の

別当(長官)は

中納言(従二位)藤原顕光が勤ていたが、四月六日に彼が権大納言となったため、

参議(従三位)藤原実資が後任となり、権中納言になった後も引きつづき勤めている

長徳元年末時点での公卿は総勢24名(同年中に公卿であった者は延べ33名)であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?