ハーバード大学でのEdTech開発動向 | 大学とEdTech#1

この記事は株式会社BEILリサーチブログにて 2020/4/10 に公開した記事を移行したものです

日本のEdTechサービスと比較した海外動向の特徴のひとつに、大学の存在感の大きさがあります。海外では、EdTech領域のサービスやスタートアップを生み出す過程に、大学が積極的に管理している事例が比較的多く見られるのです。国内の有力サービスで、大学がその開発に深く関わっているものはまだあまり見られませんが、海外の事例において大学がどのような役割を果たしているのかに目を向けることは、今後の日本のEdTech業界に大学が関わりはじめる際に有用な知見をもたらすと考えられます。そこで、今後「大学とEdTech」と題したこのシリーズでは、海外の大学が EdTechサービスの開発やスタートアップの育成にどのような役割を果たしているのか紹介していきます。

第1回の今回は、アメリカのハーバード大学における取り組みを紹介していきます。

今回扱うトピック

・前提:ハーバード大学の概要

・ビジネススクールでの取り組み

・教育大学院(GSE)での取り組み

・アクセラレーター・VCの取り組み

・その他特筆すべき取り組み

・まとめ

前提:ハーバード大学の概要

ハーバード大学は、1636年に設立された大学で、アメリカで最も古い高等教育機関とされています。国際的な評価は非常に高く、Times Higher Educationの大学ランキングでは世界7位、QS社の分野別ランキングでは教育分野で世界2位(いずれも2020年版)に位置付けられるなど、各種大学ランキングの上位常連となっています。

ノーベル賞受賞者や国家元首経験者を数多く排出するなど伝統ある超名門校として知られていますが、近年ではFabebook社を興したマーク・ザッカーバーグのようにスタートアップを志す学生も多く、優秀な人材やアイデアの源泉として業界で注目を集めています。

以下では、そんなハーバード大学におけるEdTech開発の動向について、4つのポイントに着目して紹介します。

ビジネススクールでの取り組み

まず最初に注目するのは、ビジネススクールです。Harvard Business School(以下、HBS)はMBAプログラムを提供する教育機関として世界でもトップクラスの知名度と人気を誇り、これまで大企業の経営者や政治家、投資家など政財界の有力者を数々輩出してきたことで知られます。一見、EdTechとは何の関係もなさそうですが、近年のスタートアップブームや教育業界の変革需要、EdTech市場の拡大が予測されていることなどから、EdTech領域に関心を持つも一定数いるようです。

それがわかる例の1つとして、Digital Initiativeの存在があります。HBSの中には、Initiativeと呼ばれる事業領域ごとの学生コミュニティがいくつもありますが、その中でもテクノロジーによる社会変革を志向するのがDigital Initiativeです。彼らはイベントの企画や記事の執筆などを行なっているようですが、EdTech業界の動向を紹介する記事がリリースされています。

もう1つの例が、HBSでの授業です。MBAプログラムでは主に財務会計や経営戦略の授業が提供されれていますが、中には特定の事業領域に特化した授業もあります。その1つが、 “Transforming Education through Social Entrepreneurship” というものです。アメリカの初中等教育において質保証が重要な社会問題になっていることを踏まえ、この問題を解決するための起業家精神とテクノロジー応用について扱われています。

ビジネススクールの授業風景(HBS公式サイトより)

教育大学院(GSE)での取り組み

続いて紹介するのは、教育大学院(Harvard Graduate School of Education, 以下HGSE)です。1920年に設立され100年の歴史を持つこの大学院では、修士課程と博士課程のプログラムに加え、教育段階に応じた専門の教育プログラムが提供されています。

EdTechに関連するものとしては、修士課程の中に設置されたTechnology, Innovation, and Education (TIE)のプログラムがあります。教育と学習のためのテクノロジーやメディア活用に焦点を当てた1年間の教育プログラムであり、提供されている授業の内容もビジネススクールのものと比べると格段にEdTech領域に特化したものになっています。

Transforming Education Through Emerging Technologyという授業では、新しいITツールを教育現場に導入する方法について学び、またRapid Prototyping of Educational Productsという授業では実際に簡単な教育むけデジタルツールを製作することができます。他にもEducation Entrepreneurshipという授業では、教育領域でのスタートアップ経営について、戦略立案や資金管理を学ぶことができ、21世紀型の学校運営や教育領域のイノベーションについてアカデミックな視点から議論する授業もあります。

こうした教育活動を実践する教員は、多様なチームで構成されています。ファカルティメンバーの中には、学習科学の有力ジャーナルの編集委員を務める有力研究者や、グローバル企業や銀行のリーダーシップ講師を歴任した人物、教育団体での勤務やEdTechスタートアップの売却経験をもつ起業家などが在籍しています。このように様々な分野の専門家が協働していることが、EdTechに関連する広範囲の授業を可能にしていると考えられます。

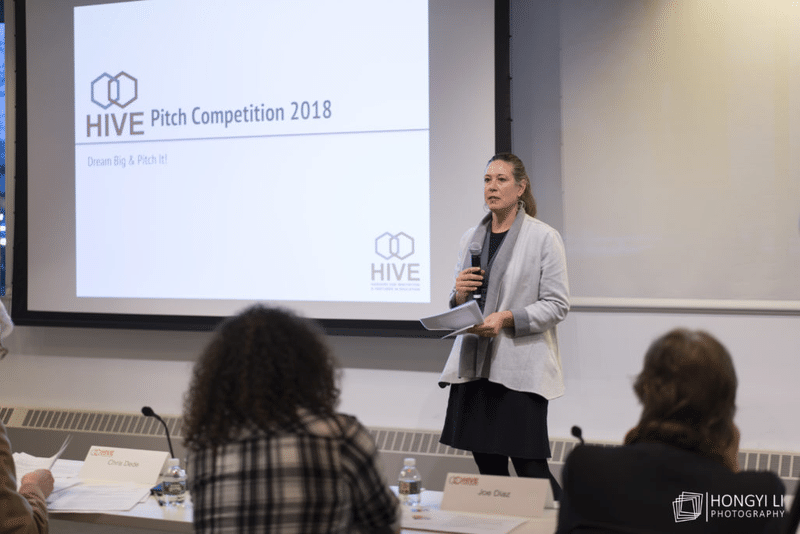

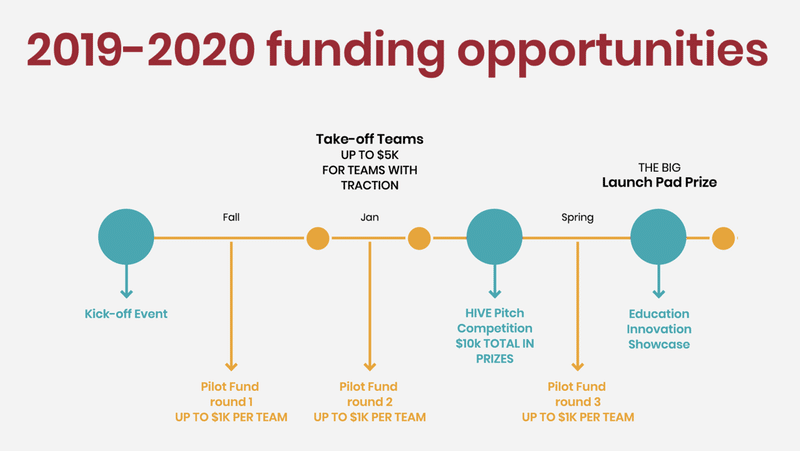

さらに、Harvard GSE Innovation and Ventures (HIVE)という学生コミュニティにも要注目です。スタートアップやイノベーションに関心のある学生が集まって2018年に設立されたこの団体では、外部講師を招いたイベント、ハッカソン、ピッチコンテスト、シリコンバレー視察などを企画・運営しています。

HGSEとしても、こうした活動を積極的にサポートしています。制度面ではEducation Entrepreneurship Summer Fellowshipという仕組みがあり、このフェローとして合格した学生には、夏季休暇の間にサービス開発を進められるよう資金と後述するInnovation Labの利用権が与えられます。また、設備面ではCheng Yu Tung Education Innovation Studioというメイカースペースがあり、3Dプリンターなどの工具を使って製品のプロトタイプを製作する環境が整えられています

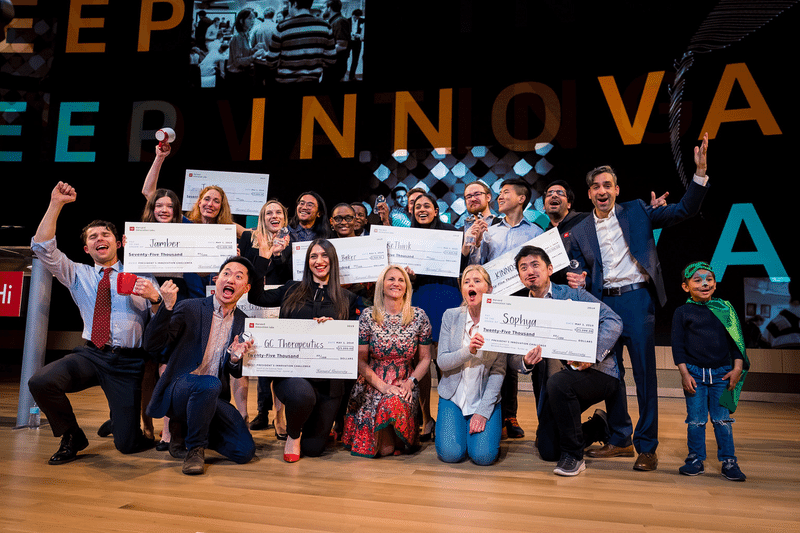

HIVEのイベントとして行われたピッチコンペの様子(HIVEのWebサイトより)

アクセラレーター・VCの取り組み

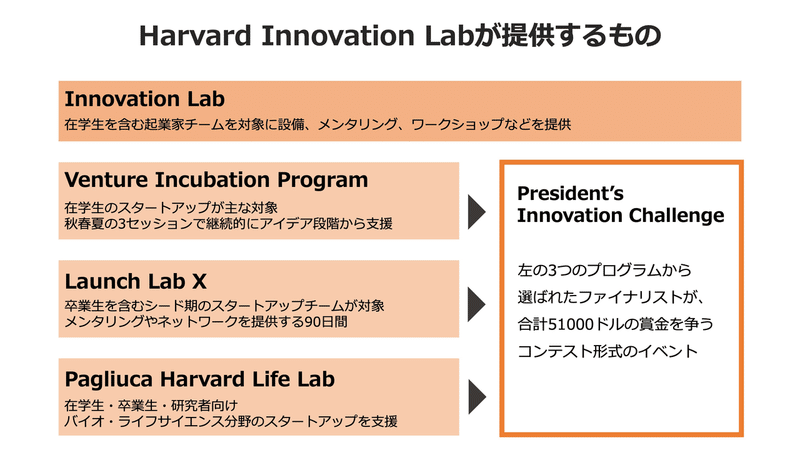

続いて紹介するのは、大学のアクセラレーターやベンチャーキャピタルによる取り組みです。大学から生まれるスタートアップやイノベーションを支援するため、大学が自らアクセラレータープログラムを運営したり、ベンチャーキャピタルの機能を持って投資や起業支援を行う事例が多く見られます。ハーバード大学の内部では、学問領域ごとにいくつかのアクセラレーターが存在するようですが、ここではHarvard Innovation Labという組織を紹介します。

Harvard Innovation Labは、2011年にハーバード大学内の13の大学院が連携して設立された組織です。国際的な社会問題に対する解決策となるイノベーションを生み出すための活動を支援するために5つの重点分野と3つのアクセラレーションプログラムが用意されています。

重点分野の1つにはLearning(学習)、特に教育へのアクセスと継続が含まれており、その解決策としてEdTechも重要な支援対象分野とみなされているようです。

ハーバード大学の学生や卒業生、所属する研究者たちはInnovation Labの施設(ミーティングルームなど)が利用可能です。3つのアクセラレーションプログラムから選ばれた優秀なチームは、年に一度開催されるPresindent’s Innovation Challengeというコンテストに出場し、総額51000ドルにも及ぶ賞金を争います。メンタリングやオフィススペースの支援は継続的に行われるほか、アクセラレータープログラムの前段階にはスタートアップ関連イベント、後段階にはデモデイやシリコンバレー等への視察ツアーなど、Innovation Labは他にも様々なリソースや機会を学生に対して提供しているようです。

Innovation Lab出身のEdTechスタートアップとしては、Sophyaが挙げられます。医学部出身のチームが開発した、機械学習を用いた学習の効率化ツールを提供するこのサービスは、2019年のPresident’s Innovation Challengeで準優勝を果たしたのち、外部からの資金調達にも成功しています。

特筆すべき組織・取り組み

もう1つ、注目すべき取り組みとして、Operation Impactというプログラムを紹介します。

このプログラムは、Office of Vice Provost for Advances in Learning(VPAL)という部局の下にあるHarvard Initiative for Learning and Teaching (HILT) という組織によって運営されています。日本の大学制度の中で例えると、少々乱暴ですが副学長直属の部局のようなもので、このVPALはLearning(学習)領域の研究や開発を促進することに特化しているようです。VPALの下部組織には、コロナウイルス対策等でも話題になったオンライン講義配信のHarvardXも含まれます。

このVPALの下に位置付けられたHILTという組織は、ハーバードにおいて特に学習と教育におけるイノベーションを促進することをミッションに掲げています。その主な活動の1つに据えられているのが、Operation Impactです。

このプログラムは、教育分野でのイノベーティブな活動に対して資金援助や活動支援を提供するためのものです。Innovation Labのほか、HGSE、公共政策大学院などと連携して運営されています。

ハーバードの在学生を1人以上含むチームに応募資格が与えられています(2019年からはマサチューセッツ工科大学の学生にも解放されています)。選考を通過したチームに対しては、1年間にピッチコンテストなど数回の資金調達機会が設けられており、またクラウドやウェブサイトデザイン、オフィスワーク支援ツールなど様々なソフトウェアの利用支援が提供されます。2020年4月の時点で大賞に選ばれているのは25チームで、その領域は早期幼児教育、途上国での教育、母親への健康教育、プログラミング教育など非常に広範です。

まとめ

これまで、ハーバード大学でのEdTechサービス開発を促進する取り組みを紹介してきました。全体を概観すると、ビジネススクールとGSEという2つの大学院でビジネスや教育、テクノロジーに関する教育が行われており、その一方でInnovation LabとOperation Impactという2つの組織がスタートアップ育成の集中的な支援を実行しています。

中でも注目すべき点は、スタートアップ創出の機会となっている2つの取り組みが、ともに全学を対象にしたものであるというところです。Innovation Labから生まれたSophyaはEdTechのプロジェクトでありながら発案者が教育学部ではなく医学部の学生であったように、EdTechサービスのアイデアは必ずしも教育学の領域から生まれるとは限りません。こうした全学的な取り組みを可能にする部局・学部間の連帯は、日本の大学の課題としてあげられることも多い点であり、これを可能にするメカニズムに注目することには大きな価値がありそうです。

参考

・Harvard at a Glance

・World University Rankings 2020, Times Higher Education

・QS World University Rankings by Subject 2020: Education

・Harvard Business School Digital Initiative

・“The State of EdTech”

・Harvard Business School Course Catalogue “Transforming Education through Social Entrepreneurship (formerly Entrepreneurship and Technology Innovations in Education)”

・Harvard Graduate School of Education

・Education Entrepreneurship and Innovation Courses at HGSE

・HGSE Announces Education Entrepreneurship Fellows

・Harvard GSE Innovation and Ventures in Education

・Harvard Initiative for Learning and Teaching(HILT)

・Operation Impact

・Harvard Initiative to Fund Student Ed Tech Ideas, Campus Technology

・Innovation assignment, The Harvard Gazette

・Harvard Innovation Lab

・President’s Innovation Challenge

・Students find solutions for social issues, The Harvard Gazette

・Launch Lab X

・小柴厳和「ハーバード大学の挑戦〜”Harvard Innovation Lab” グローバル・イノベーション・ハブの構築〜」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?