R15+ピンク映画の祭典「OP PICTURES+2023」で木村緩菜監督の『安住の地』が上映。木村監督への独占ロング・インタビューでピンク映画へのこだわりや数々の現場での奮闘をうかがった。

取材・文:後藤健児

タイトル写真 木村緩菜監督

2023年11月24日から12月7日まで、東京・テアトル新宿で「OP PICTURES+2023」が開催された。大蔵映画が2015年に始動したプロジェクト「OP PICTURES+」(オーピー ピクチャーズ プラス)は、ピンク映画を幅広い層に届けるため、エロティックな世界観を維持しつつもR15+バージョンとして敷居を低くしたバラエティ豊かな作品を製作。新人の発掘にも力を入れており、成人映画のオリジナル企画を募集する「OP PICTURES新人監督発掘プロジェクト」からは多くの新鋭監督が見いだされていった。今年は小栗はるひ監督、東盛直道監督、木村緩菜監督、堂ノ本敬太監督の作品がベテラン勢に肩を並べて上映された。

『安住の地』を手掛けた木村緩菜監督は、日本映画大学に在学中、一年時にピンク映画を研究。助監督としてもピンク映画の現場で経験を積んだ木村による本作は、往年のピンク映画の匂いが漂いながらも新しい風を吹かせるフレッシュな作品となった。今回、この最新作の上映に合わせて、独占インタビューを敢行。確固たる信念を持って現場で奮闘してきた木村から話をうかがった。

『安住の地』は東京で夢破れた女・愛子が地元に戻ってくるところから始まる。過疎化の進む街で、ひとりうらぶれた日々を送る愛子。彼女は、中学時代の同級生の葬儀で、かつて愛子に好意を寄せていた晴彦と再会。いつしか二人は男女の関係で結ばれるが、そんな日々に変化が訪れる。晴彦が彼の職場の同僚・ユキと結婚するという。それを聞いた愛子の心は……。

70~80年代に日活ロマンポルノの傑作を多く放った神代辰巳。ロマンポルノ終焉後に国映で活躍した佐藤寿保や瀬々敬久らピンク四天王。そして、神代の遺作『インモラル 淫らな関係』に助監督として参加した経験を持ついまおかしんじ。彼らのエッセンスを取り入れたかのような本作は、昭和のベタついた汗ばむ感触と、平成の荒涼とした空虚さがない交ぜになった肌ざわりだ。後半に展開される、思いきった時制の構成も自由度の高いピンクだからこそ許される冒険心に満ちていた。

12月7日の上映後、舞台挨拶に主人公の愛子を演じた水川潤をはじめ、キャストの八木奈々、横山夏希、関幸治、川瀬陽太が木村監督と共に登壇。

木村は「日数5日間のタイトな撮影だったのですが、主演の水川さんの気力とお芝居のポテンシャルの高さに助けられました」と水川に感謝。それを受けて水川は恐縮しつつ、役に共感できる部分があったこともあり、オファーを承諾したことを明かす。そして、「こうやって出られたことをうれしく思います」と語った。初めてのピンク映画を経験した八木は「木村監督の作品でよかった」とはにかんでコメント。横山も「女性監督ならではの違う視点で演じさせていただいたのがすごく光栄」と木村組に参加できた喜びを口にした。関は「映画が本当に大好きなんだなと。引きのショットとか引き込まれたし、次も撮っていただきたい」とエールを送る。川瀬は「神代辰巳が好きなのはホンを読んだ段階でわかったし、出来上がった映画も、不器用な神代だな、みたいなところがウソをついていない感じがしてすごく好き」と素直な感想を伝えた。

移動の多かった撮影について、川瀬は「ピンク映画は移動が多いホンを書くとしんどいから、段々と近距離で作れるようになってうまくなっていくんだけど、ルーティンになっていく(笑)」と苦笑い。だが、木村はこう語る。「大学時代からピンク映画やロマンポルノがすごく好きで、ピンクは現場にも入っていて。少ない撮影日数と300万円の予算を遵守しようとすると、ロケーションが少なくなったりといろんなことを制限していかないといけない。それでもピンク映画はプログラムピクチャーとして、濡れ場さえあれば好きなことができる。今回の話のテーマ的にもきちんといろんなところに行く話をやりたかった。達成できなかったことも多かったけれどそこは曲げずにできた気がします」と制約が多い中でも、自身の信念を貫いたことを明かした。

『安住の地』の上映から数日後、木村監督にインタビューを行い、これまでの現場での苦労話や未来への展望をうかがった。(2023年12月、都内某所にて)

--最新作『安住の地』の公開おめでとうございます。本日は過去作含めて、いろいろおうかがいさせていただきます。まずは監督を目指す前の時期までさかのぼりたいと思いますが、幼少時や学生時代はどういった作品に触れていたんでしょうか。

木村 小学五、六年の頃、国語の授業の先生が映画や文芸好きだったんです。芥川龍之介の『藪の中』の授業をしたときに、本が原作の映画が面白いんだよ、と話してて。近所のレンタルソフト店で借りた『羅生門』を観て衝撃を受けたのが始まり。金曜ロードショーはよく観ていたのですが、そこから黒澤明とか昔の日本映画を能動的に観るようになりました。あとはゼロ年代の恋愛映画やミシェル・ゴンドリーとか、片っ端から観てました。

--小学生で黒澤はすごいですね。

木村 (笑)。

--木村監督がのちに手掛けられる監督作でも、時制を変動させる構成が特徴的ですが、『羅生門』で受けた洗礼の影響があるのかもしれませんね。

木村 時間や空間を編集して何かを表現したり何かを語っている作品が好きでした。

--学生時代の映画体験はDVDが主流でしたか?

木村 小学生のときはVHSで、中学になってからはDVDの時代になりましたね。地元が千葉の木更津なんですけど、映画館がまだあった小さい頃は、おじいちゃんが連れていってくれました。

--本格的に映像業界を目指そうと志したきっかけは?

木村 中学時代に通っていた塾で講師をしていた大学生の先生が映画好きで、大学卒業後に日本映画学校に行きたいと話していたんです。その先生と話をしているうちに、映画でご飯を食べていける道があるのか、と思うようになって。でも、どうやったらいいのかわからないから、まず勉強をしに映画の大学に行こうと。中学一年くらいのときに考えてました。

--中一でそこまで考えていたのは早いですね。

木村 ひとりの時間が多くて、自分の先の人生についてどうしようと考えることが多かった。家庭では放任主義で、自由にさせてくれていたのでそういう環境も影響してたのかもしれないですね。幼少の頃から自分がどこかの企業で会社員としてうまくやっていける姿が想像できませんでした。中学時代はほぼ学校に行ってなくて、家にひきこもって、小説や漫画、映画に触れていました。自分は社会にうまく適応できないんだろうなと思いながら。

--以前、監督作のメイキング映像を拝見しましたが、その中で”映画に救われてきた”と発言されていました。

木村 学校が好きじゃなかったこともあるんですが、人間関係がすごい疲れやすいというか。しんどいなというときに映画を観ることが多かった。現実逃避じゃないですけど、そういうことをしてなんとかやり過ごしていた。映画を観ると、映画を撮った人たちと会話をしている気持ちになれるというか。そういうところでしか、自分の本当に思ってることを吐露できない感覚がありました。田舎の世界が狭すぎて、関わってる人間も限られてくるし。外の世界で作られた創作物が心のよりどころのようなものになっていた気がします。

--高校卒業後は日本映画大学に入学されます。

木村 第一期での入学でした。専門学校から大学になり、出来たてということもあったのか年齢も職業もバラバラないろんな人が集まっていて、とても刺激を受けました。

--教授の方々からの影響も?

木村 佐藤忠男さんからの影響は大きいと思います。自分の卒業制作作品を観てもらったときに言われた言葉はありがたかったですね。作った映画が人にちゃんと解釈をされることは、自分の中でかけがえのない経験でした。普段、普通に話していても到達できない領域に入り込むというか、正しく自分を理解してもらうことは尊いなと。佐藤さんはどの作品も頭から否定しない。それができた背景を分析してその映画そのものを肯定してから批評が始まる。その姿勢も勉強になりました。あと、井土紀州先生が一年の担任。三、四年が細野辰興先生。二人とも個性的な先生ではありますけど、井土さんからは脚本、細野さんからは演出を学びました。昔の映画監督の作り方の心意気など、そういう基本的な向き合い方を教わりました。あと、担任ではなかったのですが、荒井晴彦先生は勝手に好きで、話を聞きに行ったりしてました。他にも斎藤久志さんとかもいらっしゃって、講師陣がほんとうに豊かでした。

−−木村監督にとって、とてもいい時期に在籍できたんですね。学校では現場での実習もあったそうですが。

木村 そうですね。いまでこそ、ポンッといきなり監督になっていく人もたくさんいますが、昔ながらというか、現場で助監督をやって、現場をわかった上で監督をするタイプの方の作品が好きだったのかもしれません。

−−助監督としてたくさんの現場に参加されたかと思いますが、印象深い現場は?

木村 吉田大八監督と濱口竜介監督の現場につけたのはとても勉強になりました。どのように映画を作って、向き合っていくのかということを助監督として目の当たりにしながら一緒に制作に携われたのは本当によかったです。犬童(一心)監督や箱田優子監督も求められてること、やりたいこと、できることの区分けがすごく上手で勉強になりました。

−−ピンク映画の現場もご経験されたそうですね。

木村 鑑賞者としては、大学時代に仲がよかった女の子と一緒に、いまおかしんじ監督の『たまもの』を観たのが最初です。それと、大学一年のときにピンク映画を研究していました。”人間総合研究”という授業がありまして。取材対象者を見つけて、その人を深堀して発表するという。2011年頃、ちょうどフィルムからデジタルに移行するときの変遷期でピンク映画の現場で生きている人たちを取材しました。

−−実際に助監督として参加した現場はどうでしたか?

木村 映画制作の極致というか、地獄を見ました。撮影日数3日で、予算300万円。人も少ないし。寝る時間なんて本当にない中で70分くらいの作品を撮る。いま思うと、決められた制約の中でできることをちゃんとやるのはすごい技術のいることなんだと思いますが、当時は本当に頭がおかしくなるかと思いました。それは新作の『安住の地』にもいい経験として反映はされている気がします。反面教師的なことかもしれませんが……。3日では撮影できないとわかっていたので5日間かけました。しかし、後半になるとスタッフも諦めてくる。この撮影、終わらないんじゃないかと。その中で”やる”と心を強く保てたのは、助監督でついていたあのとき、監督や先輩が3日間で撮りきる姿を見ていたからと言うのはあると思います。その気力だったり根気強さを学んでたのかなと思います。ただ、5日撮影というのもかなりハードな撮影で、本当はもう少し撮影日数があって、苦しまずに映画が撮れたらいいのになとは思いました。

−−数々の学びを経て、卒業制作では『さよならあたしの夜』を撮ることになります。イラストレーターでの成功を夢見ながら厳しい毎日を送る女性が、かつて恋心を抱いていた男性と再会する物語です。これは16ミリで撮影されていますね。

木村 卒業制作作品は、100本弱の企画の中から、わたしのものを含めた三本が選ばれました。三本のうち、二本がフィルム、一本がデジタル。わたしはどうしてもフィルムでやりたかった。

--メイキングの中で”主演の子とつながった感じがした”と仰られていたのが印象深かったです。

木村 高校時代に演劇をやっていました。本当は映画研究会に入りたかったんですけど、その高校にはなくて。演劇ではシナリオ、演出、役者、他にもいろんなことをやっていました。それらを踏まえて、役者が一番大事と言いたいわけではないですが、どれだけいいホンを書いて、いいロケ地を見つけても、そこで演じる役者に自分の思ってることをわかってもらえないと、自分の求めているものに近づいていけないと当時は思っていました。バックグラウンドを説明していくと感情が昂ってしまい、どうしても感情が同一化してしまっていました。本当は一歩、下がったほうがよかったといまでは思います。

--メイキングでは皆、楽しそうでしたね。

木村 実際、楽しかったです。ただ、”楽しい”を壊しきれなかったというか、自分がやりたいことをやろうとしたら、それは”楽しい”でいられなかったんだろうな、と思います。自分がやりたいことをあまり出しきれなかった。

--卒業後は助監督などで現場に参加しつつ、ご自身の企画を練っていたんでしょうか。

木村 自分が卒業制作でなぜ失敗したのかを明確にするためにもとりあえず助手として現場を学ぼうと思い現場で働いていました。同時に自分の企画も進めるのはどうしても体力的にできなくて、そのまま助監督だけを3、4年くらい続けていました。

--「ndjc(New Directions in Japanese Cinema):若手映画作家育成プロジェクト」(映画監督の育成支援を目的とした文化庁委託事業)の2020年度に製作された3本の短編作のうちの一作『醒めてまぼろし』を監督されますが、参加経緯を教えていただけますか。

木村 その年度の以前から、演出部の上司からこういう企画があるよと教えてもらってはいたのですが、どうしても現場が忙しく、それどころじゃなかった。でも、コロナ禍で現場がパタッとなくなって急に仕事がなくなった時期があって、それがちょうど「ndjc」の応募期間と重なり、やるならいまだと思いました。いくつか書き溜めていた企画の雑メモの一本をプロット化して送ったら、一次の審査に合格しました。あと、「ndjc」は元々、フィルムで撮るという企画だったんですが、わたしの代が最後のフィルム撮影の年度で、そのタイミングも恵まれていたと思います。念願の35ミリでの撮影を経験できました。

--自分なりの確固としたルールに従って生きる女子高生が、仲の悪い両親や好きになった男子との関係を通して、自身の内面と対峙する物語でした。すごい面白かったです。意識が過去や未来を行き来したりと奇抜な構成でしたね。アメコミ作家のアラン・ムーアが手掛けた『ウォッチメン』や『フロム・ヘル』みたいな目まぐるしい時間の洪水が圧巻でした。何もない空間で、あたかも家にいるかのようにドアを開ける仕草をすると、実際にドアノブが回される音がするなどの演出は、ラース・フォン・トリアーの『ドッグヴィル』を想起しました。

木村 『醒めてまぼろし』は育成が目的のプロジェクトだったので、現場に知人は誰もいない状態でしたが、それが逆によかったと思っています。自分がやりたいことを100やるためには、どういう状態でないといけないかは、これまでのいろんな現場で見ていて精一杯ぶつかっていたと思います。それが成功したのかはわからないのですが。

--続いて、これは映像化されていない作品ですけど、「IKURA」(監督が登録したオリジナルの映画企画と、プロデューサーをつなぐマッチングサービス)に登録されている『モップ少女』について、お話いただけますか。

木村 シナリオを書いたのは大学一年の頃です。授業で200枚シナリオという授業があって、そこで自分のいままで受けてきたフラストレーションをすべてぶちまけました。かなりスプラッターな作品です。

--要約されたあらすじには、”世界から無視をされている男の子と、嫌な方向性で注目されてしまっている女の子が出会い、学校という小さな国家の中でいかに生き抜いていくか”と書かれています。”二人は手を取り合い、ひたすら走っていく。血とゲロまみれの校舎の中を”とも。かなりハードな内容のようですね。

木村 高校時代、いじめられてました。そこで摩耗する人間関係も煩わしくて単位と部活のため以外ではあんまり高校には行ってませんでした。当時の自分なりにいじめが発生してしまう構造をできるだけグロテスクにならないように可視化して、エンターテインメントとして昇華しようとしました。そこに高校時代に自分をいじめてたやつら死ねという思いも入れて脚本は作りました。18歳だったので。学校を一個の国家として模倣した。暴力を見ないふりをしていることも、いつの間にかそこに加担してしまっていることも、全部が嫌でした。なんで皆こんな苦しいのに抜け出せないんだろうかと思っていて、全部一回壊してしまえという気持ちで書きました。

--作品キーワードには、”エロス”、”青春”、”バイオレンス”の言葉が並んでいます。これはぜひとも映像化してほしいです。

木村 ありがとうございます。基本的に”オナニー”が軸の話なのですが、オナニーでしか人と対峙できない男の子が主人公で、セックスではなく、オナニーし合うことで他人と共存して道を開くというストーリー。個人的には『バトル・ロワイアル』の現代版みたいな気持ちなんですけど(笑)。

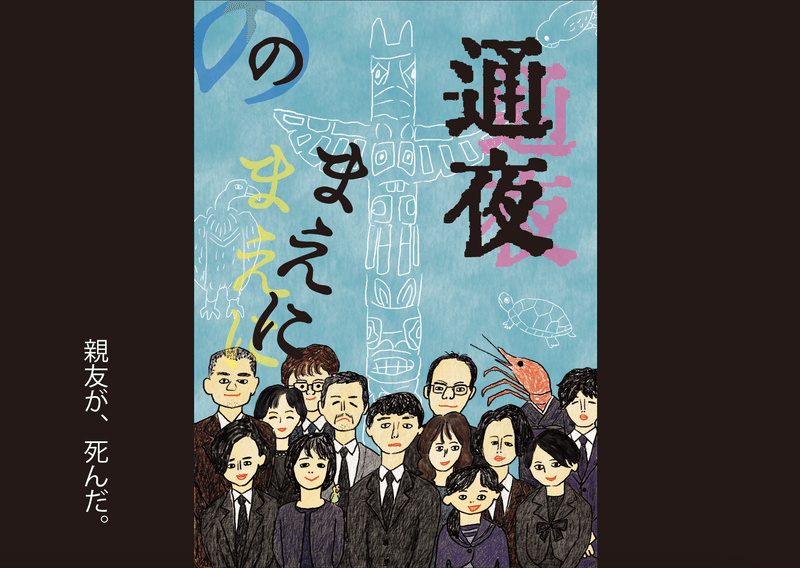

--いつか映画化が実現する日を待っています。そして、今年のカナザワ映画祭や神戸インディペンデント映画祭で短編作『通夜のまえに』が上映されました。ながおか映画祭では観客賞を受賞しましたね。死んだ友人の通夜に参列するため地元に戻ってきた主人公と、参列者たちが織り成す騒動を描いたコメディ作品ですが、自死やブラック職場などの陰鬱な要素も内包されています。

木村 去年の秋頃、ワークショップの講師の依頼を受けました。授業をしながら短編を撮る形式で。元々は5人くらいの人数で別の話を考えていたんですが、予想以上に人が集まり、20人弱くらいになってしまいました。当初の予算も10万円だったんです。

--10万円であの内容を撮るのは……。

木村 はい、無理ですね(笑)。10万円で1日撮り程度の規模感なんですかね、と話していたところ、フタを開けてみたら20人弱募集が来てしまって。ワークショップの運営会社側でたくさん集めてしまったようで。そこから人数を絞る作業もさせていただけなかったので、さすがに予算が足りないのでもう少しくださいと話をして粘ってなんとか20万円まで出してもらいました。それでも足は出てしまったのですが。

--ストーリーについても、お聞かせください。

木村 演劇ユニット「GORE GORE GIRLS(ゴアゴアガールズ)」を主宰されている西山雅之さんと一緒に脚本を書きました。大学時代からお世話になっている方で、映画的な趣味も素敵な劇作家です。もう、この企画を乗り切るには西山さんのシュールを借りるしか不可能だと思い、一緒に脚本制作のお願いをさせていただきました。主人公の親友が死んだことは自分が経験した話です。通夜に行ったとき、嫌な思いをしたのが元になっています。死んでしまった人間の死因を親族間でお互いに責任をなすりつけ合ったりと地獄絵図でした。基本的にはそのときに感じたことを入れました。それと、伊丹十三が好きだったこともあり『お葬式』を参考にしました。

--鳥葬をめぐる人間模様がおかしくも哀しく、絶妙な悲喜劇になっていました。死者の弔い方という深いテーマを持った作品でもあります。

木村 その自死したわたしの友人のお葬式で、自死に対する批判だったり、悲しみだったり、あるいは希望みたいなものを押しつける人たちが多かった。当事者とは6歳の頃からの付き合いで、生前いろんなことを聞いていたのもあり人の死に対して、ごちゃごちゃうるさいなという感情があった。

--前情報なく作品だけ見ると、表面的にはこなれた感じの軽めなコメディに見えましたが、実はかなりパーソナルな部分が含まれているんですね。そして、制作体制は予算含めて厳しい状況だった。

木村 自分としてはなかなか難しい現場でした。

--それでも、映画は完成したものを観た人が評価しますから、ご自身としては納得いかなくても、観て楽しんだ方もいらっしゃるのは事実かと思います。実際、わたしもその場にいたカナザワ映画祭では何度も笑いが起こってましたし、ながおか映画祭では観客賞を受賞しました。次につながる結果を残せたんじゃないでしょうか。

木村 自分の中でもいろいろな面を含めて学びになったと思います。

--続いて、最新作の長編『安住の地』の話に移ります。カナザワ映画祭の開催期間がちょうど撮影中だったそうですね。撮休日になんとか登壇されて。ゆっくり金沢観光はできなかった?

木村 ゆっくりはできなかったです。でも、弾丸で到着した夜にふらっと入った居酒屋で食べたのどぐろがめちゃくちゃおいしくて感動しました(笑)。

--次に行く機会があれば、観光も楽しんでください。本作は大蔵映画の「OP PICTURES新人監督発掘プロジェクト2022」で優秀賞を受賞した企画です。大学時代に研究もして、助監督で現場にもついたピンク映画への強い思いが込められていますか?

木村 いえ、これはかなり客観的に取り組んだシナリオでした。

--『通夜のまえに』と呼応するように、死んだ友人の葬儀のあとに続いていく話でした。これも鳥が重要な要素として出てきますね。鳥がお好きなんでしょうか。

木村 はい、とても好きですね。いまだに飼えてはいないのですが。以前、ペットショップまで行ったものの、この鳥が死ぬところをわたしは見ないといけないのかと思ったら飼えませんでした……。

--近いうちに飼える日が来るといいですね。本作の主人公は、東京で夢破れて地元に帰ってきた女性です。木村監督の作品を観ていて思うのですが、夢が叶わなかった人や、理想の生き方をできていない人が多く描かれている気がします。

木村 特にそういう意識はしていませんでした。『醒めてまぼろし』と『安住の地』に関しては、”居場所がない人間のよりどころはどこだ”ということのほうが強くあるかもしれません。居場所を求めてるけど、それがどこにあるか、という話の気がしています。『醒めてまぼろし』は自分の記憶の中とか、過去にあることをよりどころにしながら生きているのかもしれないとか、もしかしたら未来として空想することで自分を補完しているようなことだったり。『安住の地』に関しては、安住の地なんてものは存在しなくて、でもそれを探せば探すほど見えないことに気がついていく。

--時制の使い方や省略が大胆ですね。説明を省いた展開は賛否両論ありそうです。

木村 そうですね。プログラムピクチャーなので、濡れ場があればと、大蔵映画側からは何も指定などはありませんでした。

--アート系に寄った作風にも感じられ、国際映画祭でウケそうに思えます。第35回東京国際映画祭で主要3部門を受賞した『理想郷』に近い気もしました。また、台詞まわしもよかったです。自死した友人に対して、その気持ちを肯定したい主人公が発した台詞は『通夜のまえに』と通じます。それから、夕暮れ時に”オナニーをするには絶好の時間”と気だるく言う場面は、自慰が重要なテーマの『モップ少女』とつながるというか。これまでの木村作品の集大成のようにも。

木村 そう言われると確かにそのようなつながりはありますね……。

--成年漫画を描いている鉢本さんが映画のイメージイラストを描かれています。

木村 『さよならあたしの夜』の劇中、主人公が描いたイラストを手掛けていただいたときにお世話になりました。今回も素敵なイラストを描いていただきました。

--そのあたりも過去作からの縁というか、つながりを感じさせます。あと、病院のシーンで、背景の壁に陽射しが引く縦のラインと壁の横線が重なり、十字架に見えるところが印象的でした。あれは意図的なもの?

木村 撮影の春木康輔さんの提案ですね。場所が病院で、映画自体が背負っている十字架みたいなことも含めて。

--あのカットはキリスト教圏に住むシネフィルが観たら”あれは十字架だ!”とスクリーンを指差して言及するはず。外国でぜひ上映してほしいです。

木村 ぜひそうできたらいいなと思います。

--今後についてもお聞きします。賀来賢人さんが主演と原案を努めたドラマシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』(デイヴ・ボイル監督)がNetflixで来年配信されます。こちらの脚本に参加されたとか。

木村 最初は脚本アシスタントの予定だったのですが、開発を進めていく中で一話分を書いてみないか、とお話をいただきました。自分は第6話の脚本を担当させていただきました。最近はプロットの仕事などをやっています。他には、自分が監督したい映画企画の提案などしています。『モップ少女』も脚本を直して映画化したいとは思っています。いま、世の中にぶちまけたら面白いと思うんですけどね……。

--活動の幅が広がってますね。今後のご活躍も期待しております。

木村 ありがとうございます。映画で細々と食べていけたらいいなと思っています。

【本文敬称略】

『安住の地』がラインナップされた「OP PICTURES+フェス2023」は、2023年11月24日から12月7日まで、東京・テアトル新宿で開催。2024年1月19日からは大阪・シネ・リーブル梅田で開催予定。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?