The Doobie Brothers ソロ・ワークス<マイク・マクドナルド編①>

The Doobie Brothersのメンバーのソロ・ワークスの続きです。いよいよ今回はマイク・マクドナルドの1stソロ作 If That's What It Takes。

当時は一連の The Doobie Brothers 関係者のソロ作品で唯一と言っていい商業的な成功を収めました。現在はヨット・ロック目線での再評価も記憶に新しいところ。また、サンプリング・ネタとしても知られる作品です。

If That's What It Takes(1982)

初ソロ作の制作経緯

本作の経緯についてはインタビューなどの一次情報を見つけられなかった。そこでプロデューサーであったテッド・テンプルマンの語り下ろし本「プラチナ・ディスクはいかにして生まれたのか」(シンコーミュージック刊)の記述から流れを整理してみよう。

話はMinute by Minuteの制作時まで遡る。The Doobie Brothersに数々の成功をもたらした同作だったが、そのレコーディングは「まるで抜歯でもするような(タイラン・ポーター談)」 とメンバーから形容されるほどの難産だった。

前年のLivin' on the Fault Line(運命の掟)の売上不振が、結果としてツアーの長期化を招いてバンドは疲弊していた。その状態でMinute by Minuteの制作に入ったところ、ストレスと、メンバー間の緊張のため作業は難航。テッドの尽力でアルバムが完成する頃には、バンドは崩壊寸前だったそうだ。

「自分の人生でも最も辛い時期だった」

そう後にマイクは回想している。前作を超えねばならないプレッシャーと闘いながらのレコーディング。さらには、自分の思い描く曲の完成形をメンバーに上手く共有出来ず、メンバーの提示したアレンジを却下する、といった事もこの時期には増えていたそうだ。

状況を感じ取ったパトリック・シモンズと、マネージャーが「マイクはバンドを抜けるのではないか」とテッドに耳打ちしたと伝えられる。実際そうはならなかったのだが、マイクがソロ活動への意思を固めたとすれば、この時期だった可能性はある。

バンドは人員交代など紆余曲折を経ながらも、Minute by Minuteの商業的成功、その年のグラミー4部門受賞で再び勢いに乗った。いずれにせよ、ソロ・プロジェクトはタイミングを待たねばならなかったのだ。次作One Step Closerの制作を経て、ツアーのサイクルがひと段落するまでは。

シンガー&ソングライターとしての作品

本盤のプロデュースは、バンド時代からの付き合いとなるテッド・テンプルマンと、レニー・ワロンカーが共同で当たっている。

最高峰のセッション・メンバーを結集した演奏は、彼の内省的な面を聴かせる事に注力され、そこに本作の必然性を感じさせる。「これをやりたかった」と言う、本人の意思の賜物だ。

それを踏まえ、本質的にシンガー&ソングライターとしての作品と捉えた方がよい様に思う。

70年代初期のシンガー&ソングライター系のアルバムには、ジャズ&フュージョン系セッション・ミュージシャンを起用した幾つかの先駆的な作品がある。

それらで意図されたミュージシャンの技量で主役の歌唱を活かすというあり方が、後にAORと呼ばれる音楽にシフトして行った。本盤を同じ文脈で捉えるのは、段階的に発展してきた音楽史を逆方向から覗く様なものだが、不自然なことではないと思う。

一方でバンド時代から培ったアレンジャー、特徴的なサウンド・クリエイターの側面は本作でも発揮され、ワン&オンリーな歌声、高度な歌唱力とあいまって鉄壁のAOR作品の風格がある。

それが「時代の音」として受容されていった。昨今のヨット・ロック視点の再評価にも年代を超えて反映していると感じられる。

多彩なコラボレイター

バンド時代からメンバーや、外部のソング・ライターと共作とするケースが多かったが、本作でも複数のソング・ライターとのコラボが特徴だ。近年まで定着しているマイクの創作スタイルだが、その理由は後で考察したい。

まずは、本作でのコラボレイターに触れて行こう。

Kenny Loggins

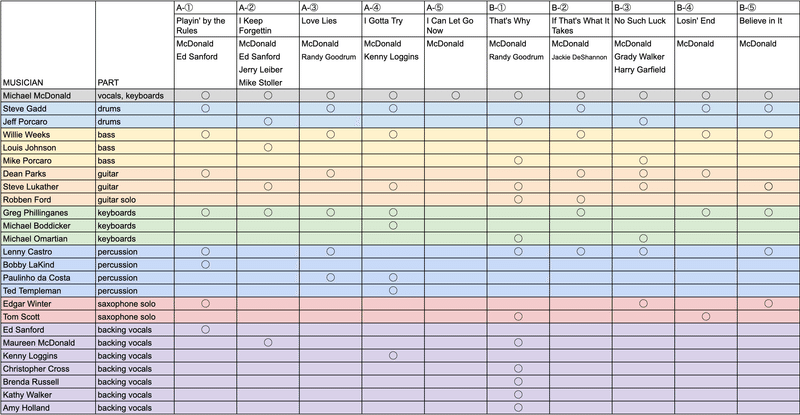

What a Fool Believesで相性の良さを感じさせたKenny Logginsとも今回、A-④ I Gotta Tryを書いている。Kenny本人もHigh Adventure (1982)で取り上げた曲だ。

Ed Sanford

そのKenny人脈のEd Sanfordと、本作では2曲を共作。うち1曲は1stシングルとなった A-② I Keep Forgettin' だ。

曲中でグルーブ・メイカーに徹しながら、フェイド・アウト寸前に超絶技巧を炸裂させるJeff Porcaro、タイトに切り込むSteve Lukatherのリズム・ギター、そこにLouis Johnsonのピンポイント起用も嵌った鉄壁の演奏。だが、ここでの主役はマイクのヴォーカルと歌詞だ。

なお、作者にLeiber & Stollerの名前もあるが、これは彼らがChuck Jacksonに提供した同タイトル曲との類似性から、トラブルを避けるために事前にクレジットに加えたとのこと。

Randy Goodrum

本作のキャッチーな側面を代表するA-③ Love Lies、B-① That's Whyを共作したのがRandy Goodrum 。ここではB-① That's Whyを紹介する。

バック・ヴォーカルにChristopher Cross、 Brenda Russell、Amy Hollandらの豪華メンバーが名を連ねている。

この時点のRandyは Anne Murray、England Dan & John Ford Coley への楽曲提供で知られていた。後にJourneyのSteve Perryの1stソロ、Street Talkで大半の曲に関わったほか、多数のアーティストに楽曲を提供している。その中には日本のOff Courseも含まれる。

Jackie DeShannon

タイトル曲、B-②If That's What It Takesの共作者は、Jackie DeShannon。

60年代から歌手として活躍、後にKim Carnesが80年にヒットさせたBette Davis Eyesを書いた事で知られる。情熱的な歌詞の内容は、長年の思いの丈を吐き出したかった本作のタイトル曲に相応しい。

Grady Walker

B-③No Such Luckでの共作者、Grady Walkerは、マイクの近作 Wide Openでもコラボしている。

Harry Garfield

B-③No Such Luckでもう一人、共作者に名を連ねるHarry Garfieldは、AirPlayのShe Waits For Meにクレジットがある。

比較的シンプルな演奏陣の使い分け

リズム隊は基本的に2パターン。先のA-② I Keep Forgettinは例外として、他はSteve Gadd & Willie Weeksと、Jeff Porcaro & Mike PorcaroのTOTOコンビの2チームが分担。

A-③ Love LiesでのSteve Gaddの緩急をつけた演奏が、歌を生かすことに重点を置いた本作の方向性を物語っている。

本作では生楽器系のキーボードでGreg Phillinganesを重用している。この後シンセサイザーや、打ち込みを多用したサウンドが主流になって行くに連れ、こうした生演奏の妙技は失われて行く。それが結果としてAORジャンルの衰退とリンクして行った事を考えると、まだまだ本作は王道感に溢れている。

先に本作をシンガー&ソングライター的な作品だと述べたが、そうした意図は再録されたB-④Losin' Endの演奏と歌唱に見て取る事が出来る。

次作以降はプロデューサー&サウンド・クリエイターとしての比重が増えて行くので、彼のアーティスト性にも微妙に変化が見られるのだが、その辺については次回で取り上げたい。

ソング・ライターとのコラボが多いのはなぜか?

バンド時代から一貫した彼の創作スタイルだが、マイクの場合は曲を共作する事自体が、彼のアーティスト性を決定している印象がある。

また継続的に共作を続けている人はいても、同じアルバムで2曲以上コラボするケースは稀だ。前回、取り上げたパトリック・シモンズは、特定のコラボレイターを重用していた。その点マイクは明らかに違う考え方をしているはずだ。

ひとつには彼の特徴的な作曲スタイルが考えられる。

彼はコード進行や、独特なキーボードのリフを組み立てるところから作曲に入るパターンが多いそうだ。そのためか、歌メロがリフをなぞる形だったり、独特のコード進行の中で意味を持つメロディ運びが多くなる、といった特徴に繋がっている。

そこから1曲を仕上げて行く過程で、別の発想からメロディ要素を加えてくれるコラボ相手がいた方がいい、そんな考えがあるのではないか。代表作のWhat a Fool BelievesでのKenny Logginsとの共作が、まさにそうした形だった。

多分に推測もあるので、インタビューなどの一次情報で覆る可能性もある。もし異論のある方がおられたら、コメントいただけると嬉しい。

なお、こうしたコラボがCarly SimonとのYou Belong to Meを皮切りに始まったのは象徴的だ。マイクは女性アーティストとの共作や、デュエットになると、より強い存在感を発揮する傾向があるは周知の通り。

その鍵は彼の作詞スタイルかも知れない。真顔で言うと気恥ずかしくなる様な言葉使いだったりするのだが、あのソウルフル・ヴォイスで歌われるからこそ、説得力がある。その非日常性こそ、ポピュラー音楽の王道なのだ。

邦題「思慕(ワン・ウェイ・ハート)」について

最後に日本盤の邦題について触れたい。

副題の"ワン・ウェイ・ハート"はタイトル曲の歌詞の一節だ。日本語タイトルを「思慕」としたのはその意訳(?)だろうか。確かに英語の原題より、簡潔な邦題を付けた方がプロモーションの通りも良い。よくある話なのだが、なんとも言えない違和感を覚える。

本作の発表に先立つこと2年前、この日本で田中康夫の小説にしてデビュー作「なんとなく、クリスタル」(80年)がベスト・セラーになった。同書で記号的に引用された音楽は、当時AORの呼び名のもと脚光を浴びる様になっていた一連の洋楽アーティストのものが多かった。

前述の「なんとなく、クリスタル」が提示するのは、当時新たに購買力を持つようになった東京在住の若年層の視点。彼らのライフ・スタイルを彩るツールの一つとして、音楽が「消費」される様になった世界観だ。

音楽に真剣に向き合うのではなく、言わば「雰囲気モノ」としての扱い。

そうした音楽の聴かれ方は、日本でAORジャンルが一定規模のマーケットを形成していく過程で、土壌として定着して行った。本作が発表された82年には成熟期を迎え、消費のされ方を踏まえた「売るためのメソッド」がレコード会社に定着していたのだった。(ムード重視の邦題、ジャケット・デザインの差し替えなど)

「思慕(ワン・ウェイ・ハート)」と言うタイトルは、どこか曖昧さを伴っている。そこが「なんとなく、クリスタル」が象徴した80年代初頭の空気を纏っている様に感じられる。

Fin

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?