【ExperienceDay 2021 開催レポート】顧客志向のサービス推進を実現する組織づくり

多くの企業が顧客体験(CX)を営業戦略の要として重視するなか、顧客志向のサービスを事業一丸となって実現する難しさを実感している担当者は多いのではないでしょうか。本セッションは、顧客志向のサービスを推進するための組織づくりにフォーカス。CXの推進を担当するリクルートの富井眞理氏(以下、敬称略)と野村不動産ソリューションズの平塚優氏(以下、敬称略)、モデレーターとして早稲田大学ビジネススクールの大滝令嗣教授(以下、敬称略)をお迎えし、各社がどのようにCXの推進に取り組んでいるのかについてお話しいただきました。

リクルート(HRエージェントDivision)では、役員陣による数年をかけた事例研究の末にNPSを導入し、ボトムアップにこだわったCX推進を実現。野村不動産ソリューションズでは、NPSを指標に用いた社内表彰制度を設け、社員のモチベーション向上につながっています。組織づくりにおいて、サービスを提供する現場との目線をそろえ、共通の目的意識を醸成するためのポイントを深掘りしていきます。

リクルートエージェントと野村不動産ソリューションズのCX施策とは?

大滝:

本セッションでは、顧客志向のサービスを推進するための組織づくりについてお話をしていきます。

富井:

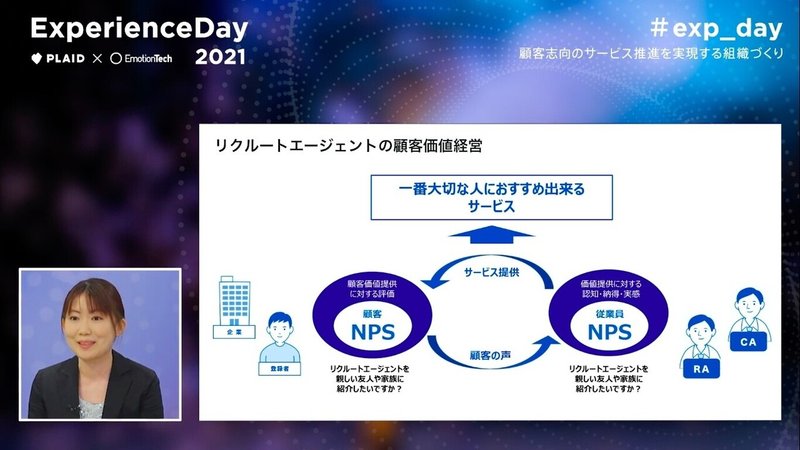

私が所属するリクルートエージェントでは、「一番大切な人におすすめできるサービス」というキーワードを掲げて顧客志向のサービスを推進しています。人材を採用したい企業様と、転職を実現したい求職者のマッチング支援をするサービスの特性上、従業員がどれだけサービスに誇りを持って業務を推進しているかということが、品質や価値に影響を与える要素です。

そのため、「一番大切な人におすすめできるサービス」という価値の指標やお客様のサービス推奨度をはかるものとしてNPSを採用し、同時に従業員に対してもNPSを確認しながら、両軸でまわしてサービス推進をしているのが特徴です。

平塚:

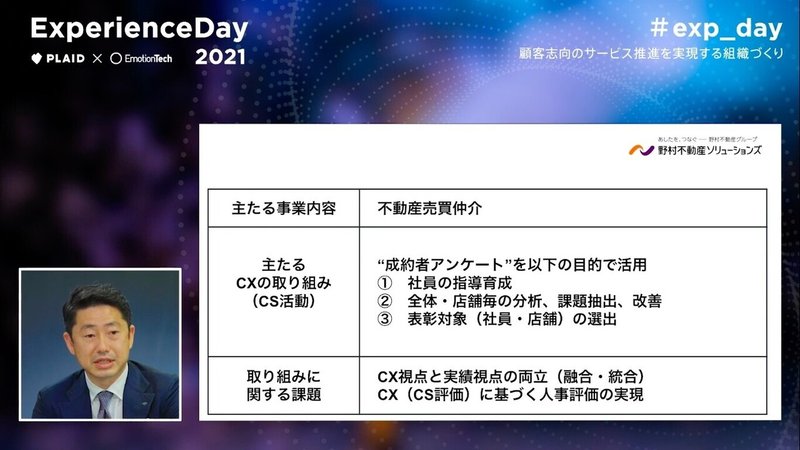

弊社はこの4月に社名変更をして、野村不動産ソリューションズという会社になりました。「不動産サービスの提供を通じて広く信頼され高い評価をいただくことで選ばれ続けるナンバーワンブランドを目指します」を理念として、不動産の売買をサポートする事業を展開しています。数ある仲介業者のなかで当社が最も顧客満足度に注意を払っているという自負を持って、全社員が業務に勤しんでいるのが理想です。

私が所属する能力開発部のCS推進課では、成約者アンケートの結果から、社員の指導や育成、店舗ごとの分析を行ない課題を抽出して改善につなげる、そして社内表彰の対象者の選出などに取り組んでいます。

先ほどのような理念を掲げて活動をしていますが、顧客視点での考え方と現場における実績至上主義との融合が目下の課題です。それを実現させるためにはCXを基点とした人事評価がカギになると考え、会社として一歩を踏み出したところです。

まずはトップが顧客体験を研究、数年の議論を経てNPSを導入

大滝:

両社とも、Emotion TechのNPSを使ってCXを測定されているんですよね。

富井:

企業様と求職者のどちらに対してもCXを測定しています。企業様には半年に一度、私たちのサービスに対しての推奨度やリクルーティングアドバイザーに対する評価をいただいています。求職者には転職支援の最初のキャリアコンサルティングを行なった直後やサービスの利用終了後にNPSをおうかがいして、どのような体験が推奨度に影響したかを可視化してフィードバックしています。

平塚:

弊社も同様です。売り手と買い手、成約に至った方々を対象にアンケートを行なっています。

大滝:

営業あるいはコンサルタントの方々に顧客志向を根付かせるうえで苦労はありましたか?

富井:

リクルートエージェントが顧客体験に大きく舵を切りはじめたのは5〜6年前です。他社サービスを含めた評価がどうなっているのか、外部のパネル調査で客観的に見てみようと調査を行なったのがきっかけです。その時、予想していた結果と実際の結果が大きく違っていて、他社サービスのほうが評価が高い点があったり、NPSも弊社のほうが低かったりということもあり、そこから大きく方向転換をしました。

その後まずは、事業を束ねている役員陣のなかで、顧客体験を向上させるには何が必要なのか、先進の企業様がどのような成功や失敗をしてきたか、1〜2年ほどかけて研究をしました。顧客体験に関わる事例や文献をもとに、どうすれば現場の営業やキャリアアドバイザーが納得度を持って推進できるか議論を重ねました。その過程に根気が必要で、中長期的に見て大変だった時期でした。そこからEmotion Techさんの支援を得ながらNPSを導入するまでにも1年ほどかかったという経緯があります。

大滝:

まず上層部が取り組んだのはすばらしい。そうすると、現場の人たちも無視できませんからね。

富井:

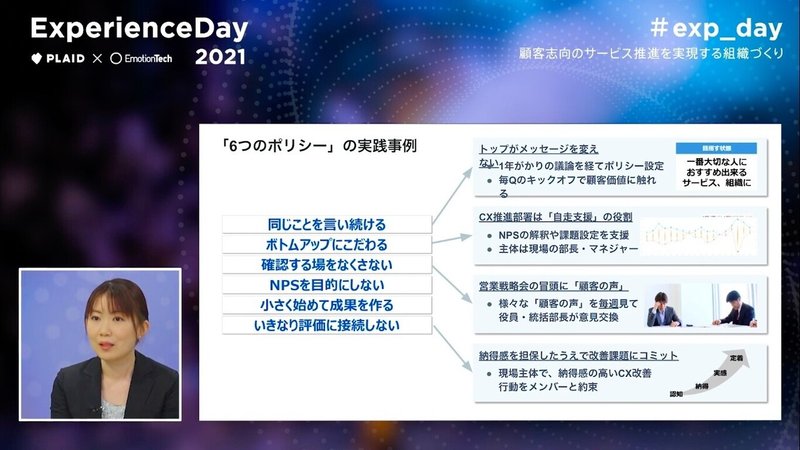

検討の過程のなかで6つのポリシーを立てました。多くの先進事例を参考にした結果、CXを推進するにあたって軸となるポリシーを立てることが大切だと、合意形成をしたものです。

大滝:

これはトップの方々が自分たちに対して言っていることですね。

富井:

そうです。四半期に一度あるキックオフ会議でも、トップの人たちがこのポリシーに立ち返りながらNPSの現在地を把握し、「一番大切な人におすすめできるサービス」にしようと言い続けています。

大滝:

アメリカのジョンP.コッターという有名なリーダーシップの学者は、「トップが同じことを7回言わないと下は信用しない」と言っていて、それと似ていますね。

富井:

次に「ボトムアップにこだわる」は、スタッフの私たちが継続的に支援をするなかで意識しているところです。同じことを言い続けるトップがいる前提で、トップダウンで進めるのではなく、組織長をはじめとして、実際にその組織を動かす方々が自分たちの言葉で顧客価値を推進できる状態をつくるのが重要だと思っています。リクルートには「個の尊重」という考えが根本にあり、「顧客体験をどうすれば改善できるのか?」一人ひとりが主体的に、強い意志をもって考えられている状態をつくれるかが大切です。

NPSの解釈や、どういう指標を掲げて次の業務推進をするのか、組織長を主語として進めていき、スタッフはそのために必要な情報を提供したり、進め方のアドバイスをしたりというサポートをしています。

大滝:

「オーナーシップはあなたたちにあるんですよ」ということですね。ポリシーの一番最後は、「いきなり評価に接続しない」と。

富井:

これは、納得感を担保したうえで追いかける指標を設定する、ということです。業績を推進する時、ミッションのなかでKPIを置いて進めるのが一般的ですが、NPSや顧客価値の指標を掲げた場合に、それ自体を目標にしないということですね。

組織長をはじめ、現場主体で納得感の高い指標をつくることが重要だと思っています。その指標を掲げるという意味合いで、「いきなりは評価に接続しない」という言い方をしています。

大滝:

この6つのポリシーはすべてを網羅していますね。平塚さんのところではどのように始められたのでしょうか?

平塚:

先ほど社名が変わったという話をしましたが、以前から同様の企業理念を掲げていたものの、時代とともに顧客満足度や顧客体験に価値を置く考え方が少しずつ薄まってきている側面がありました。社名が変わった際にトップが全社員に向けて「やはり一番大事なのはお客様の満足度である」という話をしたんです。そこであらためて、全社員がその価値を再認識できたということがありました。

一人ひとりがオーナーシップを持ち“自分ごと化”するためのポイント

大滝:

富井さんのお話にあった「ボトムアップにこだわる」という点について、少し深堀りしたいと思います。EXやCXを進めるうえでは、自分ごとにすることが大切です。営業やコンサルタント、アドバイザーの方々に対して、それぞれにオーナーシップを持ってもらうためにどのような取り組みをしていますか?

富井:

リクルートという会社の風土によるかもしれませんが、もともと「個の尊重」という言葉に表されるように、ボトムアップ精神が強く、マーケットごとに自分の組織で動かしていくという考え方があります。組織長が自組織でどのような戦略を描いて進めていくかを検討するタイミングで、顧客の声をはじめとしたアンケートに関わる情報を提供することで、いかに納得感を持って進めてもらうかがポイントだと思います。

大滝:

もともとの社風としてボトムアップ精神があったからこそ、自分ごとにする文化が定着しやすかったと。そのなかで富井さんはどのような役割を担っているんでしょう?

富井:

私の役割は、CX推進のために必要な情報を現場にカスタマイズして伝えることです。例えば、NPSの指標がどういうなりたちなのか、データをどのように見ると課題が見つけやすくなるのかなど、各現場とコミュニケーションを取りながらアシストに徹しています。

EXとCXではどちらに重きを置くべきか

大滝:

サービスマネジメントにおけるベンチマークとして、「ザ・リッツ・カールトン ホテル」がよく出てきます。彼らは、従業員のエンゲージメント(EX)とお客様のエンゲージメント(CX)のどちらが大切かと問われたらEXなんですよね。従業員をエンゲージさせれば、おのずと彼らがお客様をハッピーにしてくれると。ホテル業界だからそうなのかもしれませんが、お二人はどう思われますか?

富井:

どちらに重きを置いているかという意味では優劣はなく、両輪で取り組んでいます。リクルートエージェントのなかではESサーベイを取っていますし、従業員向けのNPSも4年ほど取り続けています。やはり人が提供するサービスを主な事業としているので、それに関わる従業員の納得度や、誇りを持ってワクワク働いているのかという状態も、高精度で可視化して組織長にフィードバックをしています。

平塚:

私のイメージではCXのほうに重きを置いているイメージだったのですが、先生が逆のことをおっしゃられたので、いま一生懸命答え合わせをしています…(笑)。従業員満足度を上げるのは大変ですが、どうやって上げていったらよいのでしょうか。

大滝:

業態によってだいぶ違うと思いますが、やっぱり従業員が本当にワクワクして会社に行きたくなるような職場づくりが大切ですね。従業員がハッピーでなければ、その人たちにいくらCXが大切だと言っても、お客様のために本気で取り組めないですよね。

富井:

弊社も従業員のNPSを取りはじめてから、組織内で少しずつ対策が取られるようになっています。組織長にとっては、自分の組織に所属しているメンバーがいまサービスに対してどう思っているのか、数字やコメントで可視化されるので、時にインパクトを伴いますが、その結果を真摯に受け止めることも組織長の役割の一つだと思います。そして、それをどのように従業員の働く環境の改善に活かすのか、社内のEXを向上させる戦略として組織長が考えて行動することにつながっています。

社内表彰が社員のモチベーション向上のきっかけに

大滝:

CXをそれぞれの会社の組織に定着させるためには、どんなステップが必要なのでしょうか?平塚さんのところでは、取り組みのひとつとして社内表彰をやっているんですよね。

平塚:

DS(Delight & Satisfaction)賞という表彰を設けていて、個人および店舗を対象とした2部門があります。お客様からいただいたアンケートの結果をもとに、もっともお客様に喜んでいただいた、あるいは感動を与えたと思われる社員を、月に1名選出して表彰しています。

お客様からすばらしい感謝のアンケートをいただいた社員にフォーカスを当てて全社的に展開することで、CXに対する意識を根付かせる活動のひとつとしています。店舗のほうは6ヶ月に一度結果を集計し、いろいろな得点の高かった店舗を選んで表彰しています。

大滝:

社員の皆さんの反応はいかがですか?また、表彰された場合に金銭面でのインセンティブやボーナスはあるのでしょうか?

平塚:

特に若手社員は、「いつかDS賞を取りたい」と目標にしてくれている人が多いです。インセンティブは現時点ではありませんが、表彰されると、イントラネットで発表するほか、受賞者の日頃の取り組みについてインタビューをして掲載しています。

大滝:

富井さんのところではそういった取り組みはありますか?

富井:

CXという観点での表彰は特に設けていませんが、「MVP(Most Valuable Player)」「MVS(Most Valuable Staff)」という社内表彰制度があり、事業内のもっともバリュアブルなメンバーへの表彰を四半期に一度やっています。受賞の背景を見てみると、根底にはお客様の顧客志向を考えた取り組みがある場合が多いので、そういった内容をピックアップしてインタビューをすることもあります。

それらをイントラネットや社内のオンラインイベントで紹介したり、従業員向けのメールマガジンで配信したりしています。すると、受賞した取り組みに対して「マネをしたいのでぜひ教えてほしい」というところでの社員同士の交流が活発になるケースも多いようです。

定着への近道は、CXの実践者が意思決定できるポストを握ること

大滝:

次に、CXを従業員の評価につなげていくのか、KPI化していくのか、またはそれによって処遇に差がつくようにするのかという話を伺いたいと思います。リクルートさんは「評価に接続しない」とポリシーに挙げられていましたが、あれは現時点での話なのか、将来的にはどうなるのでしょうか?

富井:

特に方向性は変わらないと思います。ただ、それぞれのマーケットの戦略のなかで「NPSに影響のあるアンケートのポイントを◯点から◯点に引き上げる」といった指標を掲げることはおそらくあり、それが評価の起点になる可能性はあります。そういう意味では現時点で評価に接続しているとも言えるのですが、大事にしているのは、指標を設定する側も設定される側も自分たちがやることに対して納得度を持っているかということです。それが担保されることを前提に、評価に接続するというふうに推進していくのが良いのではないかと思います。

大滝:

平塚さんはいかがでしょう?

平塚:

評価という観点では、業績に関わる評価と、昇給昇格に関わる評価の両面から考えた場合、いわゆるポジション的な考えで評価との接続が必要だと考えています。というのは、先ほど理念をご紹介した通り、当社はあらゆるお客様から高く評価されて選ばれ続けることを目指しているので、そういう企業の姿になるためには実践をしている人がしかるべきポジションにつく必要があると。実績だけで評価をしてしまうと、そうなっていかないと思っています。測り方は難しいのですが、そういった視点をもっと増やしていくべきだと考えています。

大滝:

なるほど。まだ誰もが納得できるような測定値にはなってないんですね。その点も改善されていかなければならないですね。要するに、お金という処遇に反映させるのではなく、CXを実践している人たちが組織のなかで意思決定できるポストを握っていくことが、企業の文化としてCXを定着させるうえでの近道かもしれません。

CX推進の実現に向けたワンポイントアドバイス

大滝:

最後にひとことずつ、ワンポイントアドバイスをいただけますか?

富井:

顧客志向のサービスを推進するにあたっては、お客様の一番近くにいる組織やメンバーがそれぞれ根底にどのような想いを持っているかを理解し、透明度の高い状態で意識醸成がされていくことが大事だと思います。メンバーをまとめる組織長の方が業績目標を推進することは必要ですが、顧客体験の向上を実現するということが一直線上に同じ方向にあることを、ご自身の言葉で伝えながら、納得感を持って意識醸成をすることが必要だと思います。今後もそういった観点で支援をしていきたいですね。

平塚:

どこの企業もそうだと思いますが、実績を求める声が大きいなかで、私自身は「CXについて言うのは自分たちしかいない」と思っていま取り組んでいます。CS推進課が言わないと、実績の波に流されて顧客の満足を損ねてしまう結果になりかねないので。

大滝:

CXを基本にした仕事の仕方を定着させるには長い道のりが必要ですが、それが楽しくて楽しくてしょうがない風土にしていくことが理想的ですね。本日はありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?