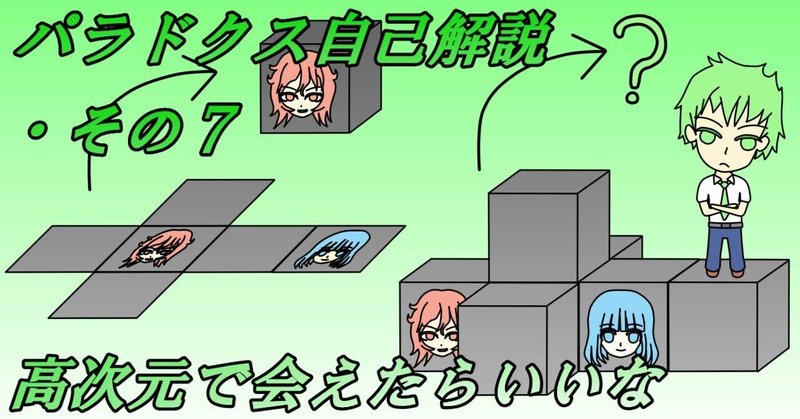

高次元で会えたらいいな(パラドクス自己解説・その7)

科学や数学の世界には、実に魅力的な概念が数多くある。

が、文系人間にとっては、それらを正確に理解することおろか、ざっくりしたイメージを掴むことすらなかなか難しい。

新潮文庫のScience&History Collection、ハヤカワ文庫の数理を愉しむシリーズ、講談社ブルーバックス、科学雑誌ニュートン、日経サイエンスなどなど、そうした概念を比較的分かりやすく解説したものがあるが、それでも難しい。

難解な概念についてのイメージを少しでも得て、創作に活かすことができた良いなと思っている。

ということで、今回から数回に分けて、いくつかの概念を取り上げ、素人の僕が思い描く、ざっくりこんなイメージではないか、というものを記したい。

当然、これは学問的に正確なものではない可能性が高い。

あくまで僕の創作の刺激になった元ネタのイメージ(そしてそこから妄想的に膨らませたイメージ)という話である。

魅力的な概念はいくつもあるが、今回は「高次元」について。

二次元(平面)、三次元(立体)、四次元(立体+時間)というところまではなんとなく分かるが、五次元、六次元と増えてくると、さっぱりわからなくなる。

宇宙は10次元であるとか、いや実は11次元なのだとか、そういう話があるが、もはやさっぱりイメージがつかない。

また、「196883次元」には、モンスターと呼ばれる存在がいるようで、大変ワクワクさせられるものだが、これまた非常に難解である(これについては新潮文庫の『シンメトリーの地図帳』が比較的まだ分かりやすい)。

イメージを持ちにくい原因の一つは「高次元」という名前ではないかと思う。

この言葉だけを見ると、今いる世界から外に大きく広がっていくようなイメージを抱く。今はまだこの世界にいるが、外にはまだ見ぬ、未知の世界が広がっていて、そこに向かうのだ、というイメージである。

が、実際はむしろ逆ではないかと思う。

展開図を考えたい。

二次元であるサイコロの展開図を組み立てると、立体になる。

このとき、赤い丸をつけた点は、二次元上の展開図では離れているが、立体になると同じ場所に来て接することになる。

二次元では接さないものでも、次元を上げることによって、接することができる。

一方、レミとカサコは一マス開いた場所に位置しており、立体になっても、ちょうど真後ろにいる関係になり、決してお互いの顔は見えない。

同様に考えると、三次元の立体をくみ上げれば、それは四次元(さらに組み上げを何度も行えば、それ以上の次元)のものになる。

もはやそれはどんな形状なのかイメージは困難だが、理屈の上ではそうなる。

三次元の立体では、レミとカサコは完全に離れた位置にあり、お互いの顔は決して見えないが、これが高次元になると、あっちとこっちがくっついて、二人は会える可能性が出てくる。

三次元的にはありえないが、赤い矢印の部分がぴったり重なるのが高次元である。

さらには二人どころか、ユウイチもどこかでくっついて、全員会えるかもしれない。

つまり、あらゆる場所とあらゆる場所がくっつく。

これによって、世界の「外」は存在しなくなる。

海をひたらすら突き進んだら地球から落ちることはなく、地球を一周回って元の場所にたどり着く。

同様に、宇宙も「外」はなく、ひたすら突き進んだら、元の場所にたどり着く(という考えに基づいて、『パラドクス研究部の解けない謎のナゾとき』の第七パラドクスの話は展開する)。

つまり、高次元は外に広がっていくというより、中に小さく折り畳まれた世界というイメージである。

このうねうねと入り組んだ、折り畳まれた感じをビジュアル的になんとなくイメージできるのが、カラビ・ヤウ多様体であり、第七パラドクスで背景に登場する奇妙なサイコロのような物体は、これをイメージしている。

また、別のイメージの仕方もできる。

三次元を超えた高次元を空間(三次元の図形)でイメージをしようとするから無理があるわけで、例えば、Q1、Q2、Q3、・・・と続く質問があったとする。

質問が2つだけなら、その答えは平面上の分布で表現できるし、質問が3つあれば立体的に回答の座標をプロットできる。

質問が10個あるならば、もはや図形としての表現はできないが、座標軸が10個あるということを数式としては表現できる。

と、ここから話が妄想レベルになっていくが、「歴史は繰り返す」という言葉がある。

過去の歴史を詳しく知っていれば、そこから本質として共通する要素を見い出すことができ、過去と同じことが繰り返されているように見えるというわけである。

つまり、ある意味、視点が高まることで、見えるものが「減る」のだ。

もし神が存在するならば、その目線からは、あらゆるすべての歴史が同一のコンパクトな点に折り畳まれているように見えるのではないかと思う。

そのうねうねと折り畳まれた中に我々の営みがあるのだ。

パラドクスの迷宮は、どこか遠い場所にあるわけではない。

遠く離れた場所にある迷宮に行くわけではなく、今こうして生きていること、これこそがまさに迷宮だと知ること。

何も感じていなかったことに新たな発見があること、あるいは今までとは同じものでもまったく違った見方になること。

それが「高次元」に行くというイメージである。

(パラドクス自己解説・その7/了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?