ハードミニマルとは何か

X(Twitter)のハッシュタグおよび公式アカウントにおいて、8月1日から31日まで、毎年恒例「夏のハードミニマル祭」が開催中とのこと。音楽、特にテクノのいちジャンルであるハードミニマルに関する楽曲、DJミックス、その他情報をタグ上で自由にシェアしようというオンライン企画で、沖縄在住のDJ/プロデューサーpolygon promptさんが2015年より主宰されているものです。

公式アカウントより改めて皆様にお知らせです。真夏の奇祭 #夏のハードミニマル祭 が本年も8/1~8/31の期間で開催されます。トラック、DJミックス、レビュー、レポートその他、ハードミニマルに関することをハッシュタグを添えて投稿ください。皆様のご参加をお待ちしております。 pic.twitter.com/xDXVOuWJ8p

— HMSF official (@HMSF_official) July 29, 2023

そのなかで、「ハードミニマルってそもそもどういう音楽なの?」という話題がちらほらありました。ハードミニマル。確かに、単に「テクノ」でさえ一般的にはよく知られていない音楽なのに、そのサブジャンルを指す言葉なんて、ほとんどの人には尚更馴染みがないはず。まして、それなりに専門的なCD/レコード店へ行ってすら、そんな棚や仕切り板はないわけです。

わたしは、今でこそ単にテクノ・ファンではありますが、23年前にDJを始めてからしばらくは、特にハードミニマル/ハードテクノを専門領域と自認してきたこともあり、個人的にもいつかまとめておきたいトピックだったので、この機に乗じて書いてみようと思います。ハードミニマルとは何か。

「ハードミニマル」という音楽

ミニマルテクノのハードなやつ。前置きを取っ払っていうと、そういう理解で間違いないように思います。「ハード(hard)」というのはいろんなニュアンスが含まれる言葉ですが、ここではハードロックなどと同様に、ラウドだったり歪んでいたり、あるいはテンポが速いことで「激しさ」を強調するようなスタイルを指す形容詞です。

よく留意しておかなければならないのが、ハードミニマル(あるいはハード・ミニマル)というサブジャンルの区分は、おそらくは日本国内でのみ認知されている概念であるという点です。その種の音楽が隆盛を極めた1990年代後半から2023年現在に至るまで、たとえばHard Minimalというような表記が英語圏のメディアで特定ジャンルを指すものとして使われることは通常ありません。そういうときは単にTechnoか、でなければMinimal Technoと表現される。後に細かく挙げるハードミニマルのハードミニマル性とでもいうべき要素は、既にTechnoに内包されているというイメージのようです。

なので、もちろんハードミニマルという語が指し示す音楽自体は広くユニバーサルなものなんだけれども、この区分そのものはあくまでドメスティックで、そして限られた専門誌などのメディアやDJとクラブミュージック・ファンの間でのみ使われる、多分に便宜上のものだと考えています。

わたしが最初にハードミニマルという言葉を認識したのはいつだったか、正確には覚えていないのですが、高校生だった1997年ごろ読んでいたクラブミュージック専門誌か、始めたばかりのインターネットからだったのは間違いないはず。99年にクラブに遊びに行くようになるよりも前の話で、DJ仲間との会話よりも、そういったメディアの情報に先に触れていました。

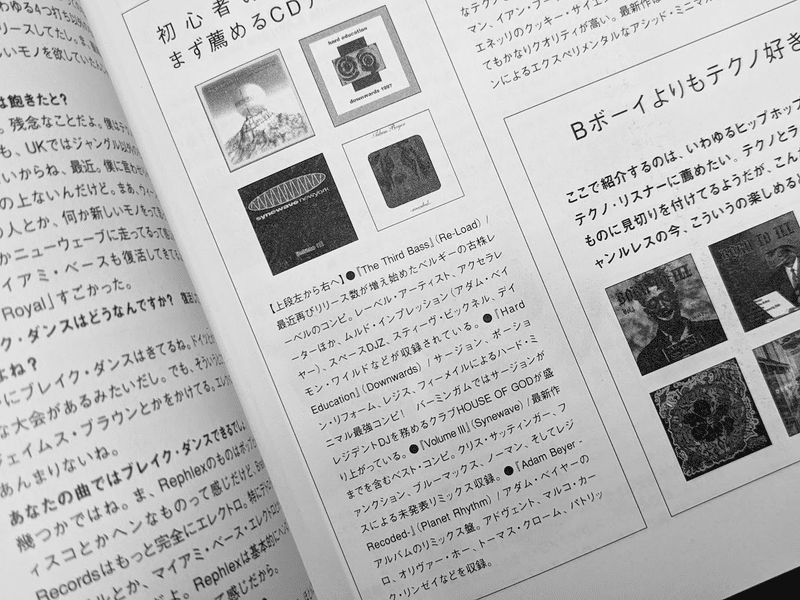

例えば、手元にある最古の資料では『GROOVE』誌1998年1月号(リットーミュージック刊)のp.35で、元テクニーク北村淳さんの記事「Minimal to the Future」としてミニマルテクノが特集されており、そのなかでDownwardsレーベルのコンピレーション作品"Hard Education"が「ハード・ミニマル最強コンピ」として紹介されています(名盤!)。

また、同じ号の「テクノ名盤88選!!」(p.46~49)という企画では、Surgeon、The Adventなどの名を挙げて1996年が「ミニマル一色の一年」と表現され、ピックアップされたAdam Beyerのアルバム"Decoded"がやはり「ハード・ミニマル」として紹介されています。GROOVE誌では、ほかの号にもRe-BootのDJ Q'HEYさんのディスクレビュー記事のなかに度々「ハード・ミニマル」という表現が登場します。

オンラインで参照できる資料を辿ると、90年代テクノに関するきわめて史料価値の高い記事を残してくれているソニーテクノさんによる、96年末に開催されたReel Upのパーティーレポートの記事のなかで、田中フミヤさんのDJが「ハード・ミニマルなプレイ」と書かれていました(細かいことですが、表記上は、ここでも中黒アリのハード・ミニマルであるようです)。

REEL UP - SUPER X'MAS '96 https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/SonyTechno/news/9702/reelup.html

このように、特定のサウンド・スタイルを表現する語としては97年ごろに書かれたメディアには既にたびたび登場しているので、おそらく96~97年までのGROOVE、remix、ele-king各誌のバックナンバーを辿れば、どのあたりを起点に現れた言葉なのかを客観的に検証できるような気はしています。

いずれにしても、文脈および中黒つきで表記されることからも分かるとおり、「ミニマルテクノの(より)ハードなもの」というニュアンスから生まれた小分類であることは明らかで、このジャンルを語るうえでまず押さえておきたい部分がここであろうと思います。すなわち、ハードミニマルは、のちに人気となった「ハードテクノ」の一部分なのではなくて、あくまでもミニマルテクノから分化した派生形、発展形であるという点です。

ではミニマルテクノとはどういう音楽か…というのは一旦脇へ置いておくとして、その前にまずは当時人気だったハードミニマルの代表的な曲をいくつか挙げてみようと思います。

こんな曲がハードミニマル

Jeff Mills - The Bells (1997)

何をおいてもJeff Mills(ジェフ・ミルズ)の"The Bells"。"Kat Moda EP"としてのシングルリリースこそ97年ですが、95年10月にリキッドルームで収録されたDJミックスに入っている通り、本人はそれ以前からヘビープレイしていたトラックであるのは間違いないようです。TR-909が叩く歪んだキックと、シャリシャリしたハイハットが刻む縦の強いビートに、不穏な低いベル音のようなシーケンスが有機的に前に出たり後ろへ引いたりする。全体を通してコード進行のような楽曲展開はまったくなく、各チャンネルのいわゆる「抜き差し」だけで構成されている曲です。この音楽の世界観、少なくとも気持ちよさが理解できれば、ハードミニマルは9割がた分かったも同然。

Surgeon - First (1997)

UKバーミンガムのAnthony Childによるソロ・プロジェクトSurgeon(サージョン)は、94年の"Magneze"や"Atol"によって既に先進的ミニマルテクノのオリジネイターの一人ではありましたが、Tresorからのデビューアルバムに含まれる"First"のようなジェフ・ミルズ直系のサウンドによって、デトロイトからヨーロッパへ繋がる文脈はより強固なものとなりました。彼のレーベルDownwardsにおいては、特に陰鬱でシリアスなトーンが共通していて、先述のGROOVE誌の記事にもあったレーベルコンピ"Hard Education"(1997)は、Regisらとともに、ポスト・パンクの退廃美を匂わせる、その時代ならではの手探りの実験の最良の部分を抽出した作品と言えると思います。

Outline - Encounter (1996)

UKのJames Ruskin(ジェームス・ラスキン)がRichard Polsonとともに立ち上げたBlueprintも、最初期のミニマルテクノを牽引したレーベルのひとつです。Outlineとして発表した"Encounter"のような直球のキラートラックでは、永遠のように思える反復への陶酔、すべてのリズムが抜けて無に放り出されたところから予期された通りに再び戻ってくる熱狂が端的に表現されている。ハードミニマルに次の展開をもたらした、Oliver Ho(オリヴァー・ホー)を発掘した功績も大きいレーベル。

Adam Beyer - Drumcode 9 A1 (1997)

スウェーデンのストックホルムで96年にDrumcodeレーベルを立ち上げたAdam Beyer(アダム・ベイヤー)は、盤面にタイトルも明記せずレーベルロゴとカタログナンバーのみをプリントするというようなアティチュードによって、早くからテクノの硬派な部分を追求していました。オーバードライブとコンプレッションによって激しく歪んだそのサウンドは、ほとんどリズムのみ、しかもひたすら同じ1/2小節の繰り返しであっても、フロアでは最も有効に機能するDJツールとして価値を証明してみせたのです。

Cari Lekebusch - Attitydsknäckaren (1997)

同じストックホルムのCari Lekebusch(カリ・レケブシュ)は、自身のHybridレーベルにおいて、ベイヤーらとはまた異なるシカゴを経由したラフで大胆なサウンドをミニマルの世界観に落とし込んでいました。ほかにもJoel Mull(ジョエル・ムル)、LenkことJesper Dahlbäck(ジェスパー・ダールバック)、Thomas Krome(トーマス・クローム)らそれぞれに違った個性を磨いた彼らスウェディッシュ・テクノ第一世代は、ドイツとUK以外の地域に根付いたテクノとしては特に大きなインパクトを残しています。

Marco Carola - Live Act (1998)

Gaetek - Syncro (1997)

イタリア、ナポリではMarco Carola(マルコ・カローラ)がみるみる頭角を現し、Drumcodeのベイヤーとも重なるような、機能性を重視したヘビーなフロア向けトラックを生み出していました。初期のアルバム"the 1000 collection"はその集大成。同じナポリではほかにGaetekことGaetano Parisio(ガエターノ・パリジオ)が精力的に活動し、PrimateやDrumcodeからも多くの名作を残しています。

Laurent Garnier - Crispy Bacon (1997)

マンチェスターでキャリアをスタートし、テクノ未開の地パリで孤軍奮闘していたフランス人DJ、Laurent Garnier(ローラン・ガルニエ)も、90年代前半にデトロイトを発端とするテクノの洗礼を受けた一人。なかでもセカンドアルバムに収録された"Crispy Bacon"は、スタジオでいち早くジェフ・ミルズに聴かせた逸話もあるほど、かの影響色濃いハードミニマルです。地味で淡々とした抑制的なパターンから、抜き差しのテンションコントロールによって後半の爆発的エナジーを生む展開がいかにもテクノDJ的。

Umek - Colestid (1998)

東欧スロベニアではまた別の萌芽が生まれており、そのひとつが奇才Umek(ユーメック)のミニマル作品群。聞いてそれと分かるギラギラした覚醒的なシンセサウンド、不器用ながらもパッションが前のめりに現れたグルーヴからは、この時代の混沌において何より目立つ個性の強さが滲み出ていました。

ごく一部ではありますが、これらがおおよそ96年から98年くらいまでの間にヨーロッパ各地で起きた「ミニマルテクノのハード化ムーブメント」の、最初のひと波で生まれた作品たちです。

ミニマルはなぜハードになったか

さて、もしここまでに挙げた楽曲をかいつまんで聴いてくださった方がいれば、既にある種の共通点が見いだせているのではないかと思います。それは例えば、次のようなもの。

4つ打ちキックドラムを主体とするテクノ(ミニマルテクノ)である

目立ったメロディーやコード展開はなく、ドラムが主体

1小節、またはその半分の長さのごく短い部分の単調な反復

曲調はしばしばマイナーか暗い、もしくはシリアス

DJのためのツール(道具)という側面が大きい

いわゆるポピュラー音楽を楽しむときのような、歌やメロディーを追うというタイプの音楽でないことは明らか。それよりも、大音量のビートに身を任せて複雑にレイヤーされたドラムパターンに酔う、あるいはシンセサイザーで作られた奇妙な音自体の気持ちよさを味わう、といった聴きかたです。さらにその快楽は、DJの独創性とテクニックによって、別の曲と同時に再生されたときにこそより強く発揮される、いわばDJとダンスフロアのための音楽でもあります。

そもそもミニマルテクノにおける「ミニマル (Minimal)」とは、「最小単位」の音型、あるいはリズムパターンを反復するという意味ですが、それ自体がテクノを構成する一要素と言えます。クラシック~現代音楽の文脈でいうミニマル・ミュージックとも関係がありそうで、実はルーツとしての繋がりは直接的にはありません。

シカゴで生まれたハウスに対して、工業都市デトロイトで生まれたテクノは、原義的にその要素の一部に機械的なミニマル性を備えていましたが、92年にUR (Underground Resistance)を脱退したジェフ・ミルズやRobert Hood(ロバート・フッド)は、特に極端な形でその指向を有していました。93年にドイツのTresor(トレゾア)からリリースされたジェフ・ミルズの最初のアルバム"Waveform Transmission Vol.1"に収録された作品群も、同じ年のMillsart名義の"Step To Enchantment"も、既にしてハードミニマル。彼らのようなデトロイトのDJが90年以降、頻繁にヨーロッパ諸都市に招聘され、ある種のブームが起きたことで、90年代半ばまでにテクノは文化として各地へ根付いてゆきます。

Millsart - Step To Enchantment (Stringent) (1993)

そうした経緯については、ちょうど今年7月に、ドイツ国営放送DWの歴史・文化チャンネルが手掛けたテクノの起源を探るショート・ドキュメンタリーが公開されていますので、興味のあるかたはこちらを観てみてください。短い尺に歴史的経緯と当事者へのインタビューを交えた、簡潔にまとまった内容です(サムネに取り上げられているのがジェフ・ミルズ本人)。

"How Techno was born: From Detroit to Berlin and back" (2023)

前述の通り、ジェフ・ミルズの曲とそのDJは本質的にミニマル、それもかなりハードと言えるものでした。もちろん、スマホなどない時代の話なので当時の映像で残っているものは多くありませんが、DJ Shufflemasterさんが主宰する四季協会のアカウントに、1999年のジェフ・ミルズのDJプレイの短い動画がアップされています。場所は当時東京のテクノの中心地であったManiac Love(マニアック・ラブ)というクラブ。3台のターンテーブルを駆使しつつ、単調な曲を素早く繋ぐことによって、あるいは縦フェーダーをダイナミックに上下することで熱狂的な展開を作っています。

DJジェフ・ミルズがヨーロッパにもたらした衝撃は相当のものだったらしく、先に挙げたアーティストの多くが異口同音にその影響の大きさを語っています。例えばストックホルムのアダム・ベイヤーはキャリアを振り返るインタビューのなかで、自らを「ジェフ・ガイ」であったと次のように語る。

After discovering Jeff Mills at Berlin’s Hard Wax during a trip to Love Parade in 1993, Beyer understood he could combine his DMC skills with techno — playing hard and fast on three decks with quick cuts and mixes — and his genre purism further hardened. Mills’ style also brought out the bombast in Beyer’s spirit, which remains a key component of his music. “I was always a Jeff guy,” he says. “Some people were more Robert Hood, but I always liked it bigger.”

また、ナポリのガエターノ・パリジオも、人生を変えた一日を問われてジェフのDJとの出会いを次のように語っています。

I have no doubts about mine. I was 20 years old and I travelled to France to attend a party in a Roman coliseum with Björk playing live and Jeff Mills deejaying. I was already DJing at that moment, but I only had Chicago techno in my Rekordbox. After that day, I called my mother and told her that I had just realized that playing music is what I wanted to do in my life.

- So, Jeff Mills is one of your biggest influences.

Absolutely. He made some mistakes mixing records that day, but the music he played was just from another world. Still, nowadays Jeff Mills is one of my biggest inspirations.

なので、なぜ90年代の後半にミニマルテクノがハードになったかを改めて考えてみると、身も蓋もない話、「ジェフ・ミルズがハードミニマルだったから」に尽きるのかもしれません。バーミンガムで、ナポリで、ストックホルムで、若いアーティストたちによってジェフ・ミルズ的なテクノを解剖して理解したいという試みが同時多発的に行われ、それがムーブメントと化した。初めはただの模倣、まねごとだったかもしれないけれども、ガイドも何もない、DIYの試行錯誤のなかでおのずとそれぞれに作家的個性を得た、そういう時代だったというのがわたしの理解です。

アートフォームとしてのハードミニマル

ここで重要なのが、ハードミニマルというのは楽曲のスタイルであると同時に、DJのスタイルでもあるという点です。単調な反復であるという音楽的特徴と、これをDJツールとして「どう使ってみせるか」が密接に結びついている。研ぎ澄ました道具としての切実さ、あるいは機能的に優れた道具としての矜持のようなものが、ハードミニマルをこうもシリアスでストイックな音楽にさせているのかもしれません。

それを踏まえて、98年までにハードミニマル第一波が吹き荒れた後に続くテクノの系譜を、ごく簡単に紹介します。

99年ごろから、いわゆる「トライバル」と呼ばれるスタイルのテクノが流行しました。大雑把にアフリカ系、またはラテン系の民族音楽で使われるような生音のパーカッションやボイスをサンプリングして取り入れるもので、オリヴァー・ホーがMetaで実践していた作品は特に呪術的でミステリアスな雰囲気をまとっていました。

Oliver Ho - Body (1999)

UKのBen Sims(ベン・シムズ)は、98年ごろからサンプリングを多用したパーカッシブなミニマル、あるいはベースラインやリズムパターンにおけるファンクネスを取り入れた"Hardgroove"という概念を生み出し、自身のレーベル名としても採用しました。関連してKilla BiteやUserのような匿名性の高い作品群が、DJツールとしての使いやすさを前提としてヒット。それらの最も優れた使いかたの一例として、Richie Hawtin(リッチー・ホウティン)の1999年の名作DJミックス"Decks, Efx & 909"が挙げられます。

Mark Broom(マーク・ブルーム)によるHardgroove系ミックス

一方、ラテン系サンプリングの波はUK以外でも大きなうねりとなり、2000年以降に生まれたハードテクノ・アンセムの多くがその要素を有しています。先鞭をつけた"Manipulated (Adam Beyer Remix)"を筆頭に、"Los Hijos Del Sol (4 Sun)" (2001)、"Pontapé" (2002)、"Sunshine" (2002)、"Street Carnival" (2003)など。Cristian Varela(クリスチャン・バレラ)やMarco Bailey(マルコ・ベイリー)など、スペインやベルギー出身の新しいアーティストが活躍します。明るく、アッパーな雰囲気の作品が受けた。

Ben Sims - Manipulated (Adam Beyer Remix) (2000)

他方、従来のハードミニマルのストイックさや、テクノのダークな側面を掘り下げたアーティストもいました。ドイツのChris Liebing(クリス・リービング)はFine Audioでの硬派なミニマル作品のリリースを重ねながら、Andre WalterとのプロジェクトStigmataなどで、より暗くハードな作風を掘り下げていきました。02年のアダム・ベイヤーを伴った初来日、続く03年のWIRE03のパフォーマンスなどはその真骨頂。

他にもGlenn Wilsonがプロデュースした数多くのハードテクノ系レーベルの作品群、スウェーデン第二世代として頭角を現すJohan BactoやHardcellの台頭、Oscar MuleroやChristian Wünschなどのスペインのダーク系ハードミニマル、NYCの老舗SynewaveからのEchoplexの登場など、この時代のテクノには好きなものが多すぎて語り尽くせません。

ここで、ハードテクノという語についても若干の補足をしますね。

このころ、展開の抑揚が少なく直線的であったハードミニマルに対して、明確なブレイク(曲が盛り上がるように構成がダイナミックに展開する部分)のある派手なタイプのテクノや、あるいはキャッチーなメロディーやベースライン、コード感があるテクノを指して、そうでないミニマルと区別する意味で、「ハードテクノ」と呼ばれることが多くなりました。(※ハードコアテクノはまた別のもの)

テクノが90年代の昔からあるなら、ハードテクノという分類もそのころからあるように思えますが、実は99年以前、前述のGROOVE誌のようなクラブミュージック専門誌の記事中に、ハードテクノ(あるいはハード・テクノ)という語はほとんど見かけませんでした。なので、個人的にはハードテクノという概念は、ハードミニマル以後に生まれたものと認識しています。

◆

ところが、そんなハードミニマル/ハードテクノの進化は、04年から05年あたりを境として、一度ぷつりと途切れてしまいます。この経緯についてはプロデューサーのSo Kobayashiさんの下記の記事が面白いのでおすすめです。

00年代後半以降のテクノの評論で知られるgomma (Kei F)さんのブログの記事のなかでも、この時期の変化を指して次のように評されています。

1990年代中期以降に主流となってきたハードミニマル・スタイルが様々な要素を取り込みながらどんどんと拡大・発展していきましたが、その表現形態も 2004年前後には飽和してきて、ハードミニマル・スタイルの延長にて新たな表現を獲得することは困難を極めていました。そんな中、ディープミニマルの延長として、ドイツを中心に発生したミニマル・スタイルと融合が始まり、さらなる進化が始まったのは自然な流れだったと言えます。

この変化は非常にドラスティックで、Soさんが仰るように当時のリスナーの衝撃は大きいものでした。ここで代わって現れたミニマル・ブームは、90年代のミニマルテクノからハードミニマルへ分岐した流れとは根本的に異なるもので、Basic ChannelやM_nus以降のリッチー・ホウティンの作品を源流とする、音数が少なくハウスのグルーヴを持つBPMの遅いミニマル。マルコ・カローラのdo.mi.noやアダム・ベイヤーのPlus 8デビューが驚きをもって迎えられ、クリス・リービングやユーメックまでもがこのムーブメントに同調する形をとりました。

時を同じくして、00年代後半に起こった出来事として顕著なものが、レコード市場の縮小です。まず2007年12月にシスコが全店閉店、同じ月に中古レコード店スパイスレコードも閉店。かつてレコード屋激戦区と謳われた宇田川町のレコ屋文化が、ぱったりと途絶えてしまった。

あのテクノ店の壁面に刻まれた世界各国のDJたちのメッセージや感謝の念だったり、狭い店内に渦巻いていた小宇宙的な音の世界は、いったいなんだったのだろうか。94年のオープンから、十数年求めているものはそんなに変わらないはずなのに、なにが違ってしまったのだろう。

(KEN=GO→さんのブログ)

その原因は推測するしかありませんが、時代の大きなうねりのひとつとしてPCやUSBでのデジタルDJが一般的になるに従って、徐々にアナログ・ターンテーブルが使われなくなった経緯があります。加えて、03年から08年にかけての同じ時期に、海外の大手ディストリビューターの倒産が相次いだことも無視できません。Integrale、Prime、EFAそしてNeutonといったテクノ・ハウス系の有力ディストリビューターの倒産が度々報じられ、実際に、これらの傘下にあったマイナーなレコードレーベルのほとんどが、塩漬けのようにして活動終了を余儀なくされてしまいました。レーベルの消滅とともに姿を消してしまったアーティストも少なくなかった。

以上のような流れで、00年代半ばを境に、90年代後半から続いたハードミニマル/ハードテクノ的価値観の評価は一度大きく衰退しました。もちろん、それでも自分のスタイルを頑なに曲げずにいたアーティストたちもいて(ベン・シムズやカリ・レケブシュなど)、歴史が途絶えたとまでは言いたくないのですが、ハードミニマルが持っていたひとつのアートフォームとしての価値を語り継ぐことが難しい、「冬の時代」があったことは確かです。

ハードミニマルの現在地

さて、先に言及したとおりハードミニマルもハードテクノも、日本国内で一時期盛んに使われた小分類であって、海外での扱いはどちらもTechnoでした。つまりは単純に、00年代後半は世界的にテクノの人気が落ち込んでいたということ。折しもエレクトロ(エレクトロクラッシュ~エレクトロハウス)とそれに続くEDMが世界のポップ・シーンを席巻し、光に対する影のようにしてテクノがよりアンダーグラウンドに沈むなかで、テクノの再評価が行われるまでには2010年代を待たなければなりませんでした。

その契機となった場所はやはりベルリンで、04年にオープンしたBerghain(ベルクハイン)というクラブ。そこでかかっていたような種類のテクノが人気になり始めたのが2010年ごろの話です。Beatportがまとめた"Beatport’s Definitive History of Techno"と題する記事(2021年)では、このころのベルクハインが果たした役割を次のように評しています。

Berlin had become the unquestioned techno mecca by 2010, thanks in large part to its permissive clubs and supportive local government. Artists flocked there in their droves, attracted by a cheaper way of life, weekend-long parties and some of the world’s best club spaces: Arena, Club Der Visionaere, Bar 25, Kater Blau, Watergate and Berghain among them. Today it is one of the most prominent and respected techno destinations on the planet, with Berghain becoming a globally recognised centre for electronic music and its residents.

以下はベルクハインでレジデントDJを務めていたBen Klock(ベン・クロック)の2011年のインタビューより。ベルリンにおいてさえもやはりテクノ不遇の時代があり、しかしトレゾアとベルクハインだけは例外だったことが語られています。

先に触れた通り、僕がかけたいようなものを自由にかけられるクラブは他に〈Tresor〉くらいしかなかった。それ以外のクラブのお客さんは、それほどテクノに反応しなかったんだよ、当時。だから、店の雰囲気やお客さんに合わせて自分にブレーキをかける必要があった。思いっきりやれなかった。あまり激しいトラックをかけると、みんな逃げちゃって(笑)。

~中略~

でも、〈Berghain〉では思いっきりやっても大丈夫だとわかっていた。どんなに力強く、ハードに、あるいはディープにプレイしてもいいと分かっていたんだ。だから、そうした。

また、この時代になって若い世代のリスナーに古いテクノが再評価され始めたことについて、次のようにも語っています。

僕ら自身はそれまでのテクノの歴史、90年代のベルリンやデトロイトに影響を受けて来たわけで、決して僕らが作り出したものではない。何か新しいものを発明したとは思っていない。サウンドシステムや、僕らが使っていたベースのサウンドなど、部分的に新しいものを導入しただけだ。

でも、そういうテクノの歴史を知らない若い子たちが僕らを通してこの音楽を知ってくれるのは嬉しいね。この前面白い体験をしたんだ。(パリの)〈Rex Club〉でプレイ中に、18歳か19歳くらいのすごく若い男の子が携帯電話のスクリーンにメッセージを打って僕に見せて来た。「Thank you for bringing back Techno to my generation.(僕の世代にテクノを呼び戻してくれてありがとう)」と書かれていた。

ベルクハインでは90年代のクラシックなミニマルテクノのレコードが変わらずにプレイされ、また、それらと馴染む新しいテクノとして、ベルクハイン系(Berghain Techno)とも称される、直線的かつダークで骨太なツールトラックの数々が生まれました。ベン・クロックやMarcel Dettmann(マルセル・デットマン)、Rødhåd(レッドヘッド)が代表的なDJです。

同じころ、マシーン・テクノのリバイバルもこれに拍車をかけました。DAWとソフトシンセが浸透した時代へのカウンターでもあるのか、ガジェット系とも呼ばれる数々のデスクトップ型機材が新たに登場し、またサージョンやBlawanのようにモジュラー・シンセを取り入れたライブセットが流行しました。

10年代半ばまでには、こうしたベルクハイン系、オールドスクールなマシーン系のテクノを指してRaw Techno(ロウ・テクノ)という概念で括られることも多くなりました。生のままの、粗い質感のテクノといったニュアンスでしょうか。ハードな音だけでなく、ディープで催眠的(hypnotic)、瞑想的なテクノをも含む概念ですが、そこにはやはり素のままの原初のテクノという言外の主張があるように思います。関連して、いまだによく目にする表現として"Proper Techno"(本来のテクノ)というものがあり、これもハードミニマル/ハードテクノに代表される「古き良きテクノ」に対する執着、渇望をよく表していると思うのですが、その多くは新しいロウ・テクノが満たしてくれるというのがわたしの考えです。

そして、10年代後半から近年(2023年現在)にかけては、楽曲のハード化傾向がさらに高まっている。20余年を経た旧作のリマスター、新たなリミックスのような企画が頻繁に立ち上がり、ハードミニマル/ハードテクノの再評価はいよいよ来るところまで来た感があります。このあたりは、2018年から毎月書いている下記のnoteマガジンのなかでも度々触れているので、ご興味のある方がいれば読んでみてください。

◆

以上、長々と書いてきました。

ハードミニマルがどういう音楽で、その良さが何であるのか、文章の形で伝えるのは難しいものがあります。そもそもテクノは耳だけではなく、身体すべてを使って体験する音楽で、情報だけ得てもあんまり意味がない。それでも、どこかの機会に書いておかないと記憶とともに消えてしまうような気がしていました。

実のところ、いま個人的には、ハードミニマルというサブジャンルを敢えて分ける必要はさほど感じていません。その本質はRaw TechnoでありProper Technoであり、直球ストレートのテクノのアートフォーム、それそのものであると考えるからです。なので、昔あったし、今もあるし、これからも続いていく。どうあれ、テクノの良さが伝わっていくといいなと思います。

ローラン・ガルニエによる04年の自著『エレクトロショック』(邦訳版は06年、河出書房新社刊)のクライマックスでは、テクノが生まれる前の時代からの長いDJ活動の末に、ついにはパリのクラブRexで5歳から15歳までの子供たちを相手にCarl Cox(カール・コックス)が"The Bells"をプレイするに至ったできごとのことを、次のように感慨深く描いていました。

カールは子供たちを相手にテクノをかけた。たったひとつの道はエネルギーだとカールは知っていた。ストレートに、彼の歓喜は心に伝染した。荒々しく、パワフルで、過激なテクノ、ジェフ・ミルズの“ザ・ベルズ”をプレイした。そしてそこで、いつかも見たような奇跡が起こった。喜びに叫びながら走り回る5歳の小さな子供たち、ダンスフロアで悪魔のように動く他の子供たちがいた。あるいは他の子たちはびっくりしたまま巨人を見、巨人に近づき、そしてはにかみながらキスをお願いした。狂ったように踊る子供を涙目で見つめる親、 この無限の喜びにうながされながら、しかし何が起きているかまったく理解できない小さな子供たちが見られた。音、ダンス、汗、一体感、照明の色、そして自由。

テクノが存在するため絶大なエネルギーをあげて長年かけて闘い続けてきた仕事は、この午後、新しい意味 を持つことになった。この音楽を新しい世代が思い切り楽しんでいた。新しい世代にこのエネルギーを伝える こと。この瞬間を表現すること。 そして彼らの微笑み、ダンスのステップ、そして叫び声を見る。

ヴァイブレーションは決して死なない。

ハードミニマルの象徴としての"The Bells"

この記事のアイキャッチ写真のレコードはOliver Ho - Duality (1997)です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?