楽曲分析 『13の小品』Op.76より 『カプリシェット』 〜シベリウスと前衛〜

こんにちは。eqhor music labo Tokyoです。

今回は楽曲分析を行いたいと思います。

取り上げる曲について

今回取り上げますのは、この曲。交響詩『フィンランディア』で知られるシベリウスのピアノ曲集、『13の小品』の第12曲目の『カプリシェット』です。

とても独創的な音楽に聴こえますが、一体どのような音組織でできた作品なのでしょうか。

作曲者について

ダンディな髭と寝ぐせの芸術家。

言わずと知れた、フィンランドを代表する大作曲家ですね。今日も、7つの交響曲や交響詩、ヴァイオリン協奏曲が盛んに演奏されている人気作家です。

今回分析する『カプリシェット』が含まれる小品集は、とても可愛らしい作品が収められており愛奏されていますが、この12曲目の『カプリシェット』は響きを聴いても移り変わりが激しく、異彩を放っているように感じます。

一体どのような造りになっているのでしょうか。

分析1

冒頭の部分の楽譜を見てみましょう。

臨時記号も多く、一見複雑な音楽ですね。

複雑ですが、1小節目の音群を注意深く解析してみます。

左手で囲った4つの音を3度関係に並び替えてみましょう。

すると、この箇所は『属七の和音』が構成音であることがわかります。

続いて、3小節目の前半を見てみます。こちらはやや複雑ではありますが、丁寧に非和声音を除いていきます。

丸で囲った音が非和声音です。非和声音を除いた結果、次の和音が浮かび上がります。『減七の和音』です。

『属七の和音』と『減七の和音』は、『ドミナント』という機能を持った和音の種類です。

『ドミナント』とは

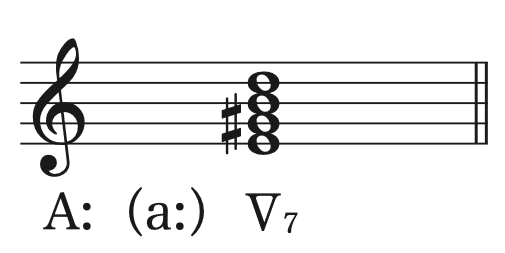

譜例6のように、音階の第5音を根音として形成される七の和音を『属七の和音』と言います。この和音はドミナントという機能性を持っており、不安定で緊張感のある状態の和音です。この和音は常に主和音に進行し解決したいという欲求を持っています。

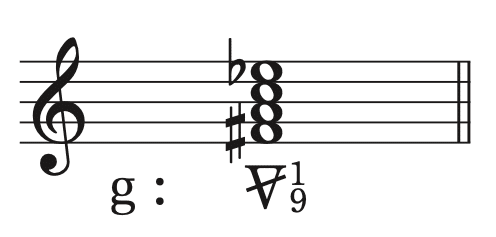

次の譜例7は『減七の和音』の和音の作りを示しています。こちらも属音を根音として構成されている和音ですが、さらに不安定感が増して聴こえます。

これらの和音の持つドミナントという機能は、主和音に進行したいという欲求が明確なため、調性音楽の根幹を成すものなのです。

分析2

さて、分析1で行った分析を続けると、次のような和声の骨格が見えて参ります。

どうでしょう。執拗に、ほとんどドミナントばかりを執拗に繰り返しているように見えます。

実は、これはシベリウスが活動を行なっている時代を考えますと、驚くべきことなのです。

なぜかと言いますと、これは当時の評論家の皆さまのシベリウスへの評価を見てみるとわかります。

当時のシベリウスへの批判

シベリウスが活動していた当時は、ロマン派音楽が終わりを迎え、バロック時代から長きにわたって西洋音楽の理論的基礎を成していた機能和声から解放された音楽が登場したころでした。当時の急先鋒の評論家の皆さまの耳には、調性音楽の世界でフィンランドの民族性、広大な自然を描き続けているシベリウスの姿はどのように映ったのでしょうか。

ドイツの哲学者、社会学者、音楽評論家で有名なアドルノです。

内容に乏しく、愚鈍。

アマチュアと同じ。

以下略、、、

(難しい単語で、とにかく批判してます)

ポーランド出身の指揮者・音楽理論家のレイボヴィッツ氏。新ウィーン楽派の作品を世に広めまくった人。

シベリウスは世界最悪の作曲家。

以下同文、、、(酷すぎるので省略します…^^;)

いやはや、驚くべき罵詈雑言ですね。

いつの時代も評論家は評論家、という感じがしますが、当時の音楽の急進的な風潮から見たらシベリウスの音楽が批判的に聴こえてしまう、というのも無理もないようにも思えます。でもやっぱり酷い言葉の数々!

分析3

さて、評論家様たちの激しい批判に晒されているシベリウスですが、『カプリシェット』をもう一度見てみましょう。先ほどの分析を見てみますと、評論家の批判に油を注ぐような古臭いドミナントの嵐を、もはやわざと行なっているようにしか見えてこないですね。

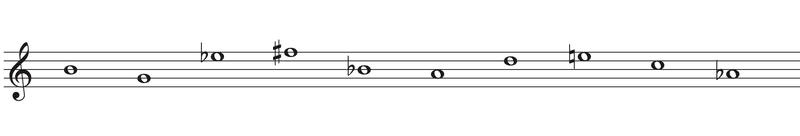

ただ、注意深くこの音楽の低音を目をやると、次のような音が浮かび上がってきます。

いかがでしょうか。やや不完全ではありますが、セリー音楽そのものに見えてきます。

シベリウスは、あえて、12音技法のセリーの各音の一つ一つにドミナントに設定し、当時の無調性音楽を皮肉るようなアンチテーゼ的作品を書いたということが見えてくるのです。

やはり、シベリウス、只者ではないですね。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

古臭い機能和声を用いて作曲を行なっていたように見られがちなシベリウスも、決して新しい技法を知らなかったわけではなく、欧州の最先端の音楽のことも当然知った上で、あえて伝統的な書法を用いて、あの美しく雄大なフィンランドの自然、気高い民族性を描いていたことが垣間見れたのではないでしょうか。

そして何よりも、シベリウスの音楽は今も、そしてこれからも永遠の価値をもつ芸術として、私たちに感動を与えてくれているのです。

大作曲家シベリウス

私たちeqhor music labo Tokyoでは、今後も、珍しい切り口から音楽理論に関する記事、作品の配信と通して、音楽の魅力を発信していきます。

もしこの記事を気に入っていただけたら、ご支援いただけたら幸いです。

また私たちは、YouTubeで、聴音課題をはじめとする様々な音楽を公開しています。

ぜひご視聴いただき、気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけたら励みになります。よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?