『中平卓馬 火─叛乱』展

批評家か、写真家か

いま、みんなは中平卓馬という名前にどう出会うんだろう。私は大学での写真論の授業の中で、彼の名前を最初に目にしたと思う。日本の写真に関する「批評家」として重要な一人として参考文献に挙げられていた。ぶ厚い批評集『見続ける涯に火が……』を図書館で借りて読み始めたのだけれど、あまり触発されず最初の10ぺージほどでやめてしまった。

一方で、写真を勉強した人であれば、1960年代後半、写真界に衝撃を与えた「アレ・ブレ・ボケ」のムーブメントを、森山大道と共に牽引した重大な写真家としてその名前に出会うだろう。

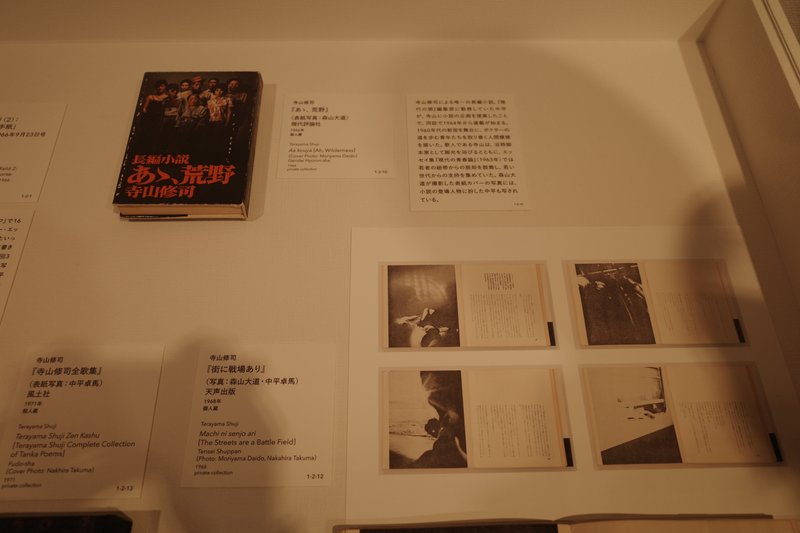

展示がどのようなものか予想がつかなかった。私は彼の写真作品にはほとんど出会っていなかった。やはり「美術館」の展示だから、写真がメインなのだろうと考えていたのだけれど、その予想は裏切られた。もちろん写真作品は沢山展示されていたのだけれど、それ以上に多かったのが、印刷物──様々な冊子、雑誌紙面、著書の開かれたページの展示だった。

ことばと写真

展示全体から、前期=昏倒以前の中平が、常に「ことば」の中にいたことが伝わって来る。初期には寺山修司の書いた文章に中平の写真をつけた「街に戦場あり」。篠山紀信や中上健次とタッグを組んで写真を担当したこともあるが、自分で文章をつけたものも数多い。彼の写真の多くは言葉と共にあった。あるいは逆に、言葉は写真と共にあった、と言い換えることもできる。

彼の写真は「美術」の文脈では回収しきれない。以前、彼の批評集を読むのを止めてしまった理由が分かった気がする。それは文章だけで、写真が一枚も掲載されていないためだ。批評文の収録元になった雑誌のページが展示されていたが、そこには当然写真が掲載されていた。

展示はそうした彼の特殊性を十分に伝えていたのだけれど、一方で限界があるとも感じた。「読むもの」として作られた冊子、印刷物がガラスケースの中に置かれ、ページをめくることが出来なかったためだ。文字のポイントは小さく、ケースによる距離もあって、文章を読むこと自体も困難だった。

中平卓馬の表現の中心は、写真と文章/文章と写真、その二つが緊張関係を持ちながら併存するところにある。文章だけを抜き出した批評集、あるいは写真をメインに据えた美術展では、どちらも不完全になる。それはどうあっても、写真と文章がセットになった冊子の形で見/読まなければならない。

写真と評論

中平のような存在は珍しい。彼の盟友である森山大道にはインタビュー集はあっても批評書はない。写真に関する批評はソンタグ、バルト、ベンヤミンをはじめ数多いけれど、そこではあくまで「論」が主役であって、写真は語られる対象になっている。安部公房など写真を文章の中に挟み込む作家はいるが、それはよほど気をつけないかぎり「挿絵」のようにとられてしまう。最も著名な写真家の一人、ロバート・キャパは『ちょっとピンぼけ』というエッセイを書いているが、それは写真家としての体験をつづったものであり、写真はあくまで文章に従属しているように見える。

近代美術館の展示を見終えた後で、あらためて批評集のページをめくってみると最初の短い論稿、「映像は論理である」がすらすらと頭に入って来る。

表現され、提出された写真はそれ自体独立したひとつの宇宙を構成し、映像としての論理をもって自立運動を開始する、ということを強調したい。

これは、グラフ誌に於いて、写真と文章が共に「客観的真実」に従属してしまっていることを批判する文章だ。「グラフ誌」は今はそれほどメジャーなものではないかもしれないが、「写真と文章が一緒に載っているメディア」と拡大すると、それは中平の時代以上に私たちにとって身近になっている。ウェブサイトの記事やネットニュース、SNSでも写真と文章のセットは様々な形で目にするためだ。新聞や雑誌を読まない層や子どもでも、こうした記事は日々目にしているはずだ。

中平のこの批判は1965年、およそ60年前に書かれたものだが、今にも完璧に通用する。どころか、批判の意味は現代の方が大きくなっている。写真があまりに当たり前になった結果、それが「自立」したものになることが困難であるためだ。

レイアウトの問題

私は自分の評論集で、各ページに小さな写真をつけているけれど、中平の文章の批判は免れないだろう。それは挿絵だったり説明だったり、文章の「添え物」でしかないからだ。写真を取り除いても文章は成立するが、その逆は無い。多くのウェブニュース、雑誌記事、ブログも同様だろう。ここで写真は自立せず、文章に従属したものになっている。

一方で、写真集などの「キャプション」だったり、写真批評の本などでは、文章の方が写真に従属する。内容自体が写真の解説文になっているのだから当然だろう。

中平の場合は、前に述べた通りに写真と文章が同列に扱われ、緊張関係を持って併存している。それを成立させるためには、外観、具体的にはレイアウトと、写真・文章の内容双方に工夫がある。

レイアウトは非常に重要に思える。寺山修司との共作では、見開きのページの左半分が写真、右半分が文章と平等に扱われている。そのほかの場合も、写真がスペース比で文章より小さくなることはほとんど無い。また、全てのページでこのレイアウトが維持されていることも重要だと感じる。最初の数ページにだけ印象の強い写真を持ってきて、あとは文章がメインになるような作品は多くあるけれど、その場合読み進めるにつれて、写真/文章のバランスは崩れていく。

中平のレイアウトは、この文章/写真のバランスを常に緊張するところに保ち続けているように思える。

独立した内容

カメラ作家の主体確立、作家の編集者からの自立からはじまる。作家が作家としての世界観と方法をもって彼のロジックを叩きつけてゆく……

レイアウトだけではなく、文章と写真の内容も当然ながら重要になる。単に「良い写真」「良い文章」であるだけでなく、片方が片方の説明として捉えられてしまうような文章/写真ではないこと、どちらも互いから独立しつつ、同時に何かしらの関係を持つ必要がある。

以下の寺山修司との共作は、単純な例だけど明確なものだ。「親指無宿」というパチンコを生業にする人の話が小説的に語られ、影によって抽象画のように撮られた指の写真が挿入されている。

例えばここでパチンコ台を写したり、この文章に登場する「李さん」らしい人物の顔写真なんかを載せたりはできないということ。

小説が持つフィクション性、写真の抽象性というのはつまり、一つの意味に還元されないという作品の強度に繋がる。『見続ける涯に火が……』の引用箇所では、グラフ誌が「客観的事実」に従属していることを批判していた。

ウェブ記事やブログ、あるいはInstagramで「写真と文章」が用いられるシチュエーションをもう一度考えてみると、そのほとんどはレポートとかレビュー、現実の何かについて語ったものだ。紀行文やイベントの様子、誰かのインタビューやニュース。そこでの写真はあくまで「現実を説明するもの」としてのみ働いている。

文章では多面性を与えやすい。寺山修司の場合は、パチンコを生業にする人物のセリフの中に詩を混ぜ込む。最初は紹介記事のように初めて、途中から自分の考えやフィクションを加えていく、等の様々な技法がある。

写真の多面性

写真もまた、文章とは別の方法で、そうした多面性を手に入れなければいけない。だがその方法は文章とは異なっている。❶一つの方法は上記の指の写真のように抽象化すること。端的にいえば「アート的」な写真を目指すこと。

❷また、一つ一つの写真は解説のように見えても、組み写真として、反復することによって別の意味を持たせる方法もある。前述の通り、印刷物という形式はレイアウトの自由さからこれに強い。写真+文章だけでなく、写真の並べ方もそうだ。紙面というのは一つの美術館の壁のようなものになる。

❸文章と写真による相互参照という方法もある。互いが互いを解説する依存関係ではなく、文章を読むことによって写真が別のものに見えてくる、という仕掛けを施すこと。もちろん逆に写真が文章を触発しても良い。

現在の困難

「写真と文章が一緒に載っているメディア」が身近だと書いたが、現代で中平のような表現を目指すことには困難もある。❶一つは今書いたように、写真が「現実の説明」としてのみ用いられる状況が、過去にもまして強いこと。❷もう一つは、特にウェブの場合、レイアウトがアプリ側、あるいはそれを見る人の画面側に影響されてしまうためだ。加えて、❸携帯とスマホの普及で写真があまりに身近になったことも難しさの一つになる。

スマートフォンで撮影される写真のほとんどは、友達同士であるいはSNSでネタとして投稿するために撮られていて記録が意識されることは稀だろう。それは記録ではなくいわば「おしゃべり」のようなものだ。

……写真家が撮るような写真は、もはや特殊な例外になったと思うのだ。

中平は「記録」的な写真を批判していたが、現在では「おしゃべり」へと変化した。自立性のためにはやはり写真を「写真家の撮るような」すなわち「作品」にしなければならないが、現在ではそれが「例外」になって、より抽象的に見られた結果、今度は文章との関係が築きづらくなる危険がある。

「都市と風景」というテーマ

1970年前後、中平たちが活躍した時代の大きなテーマは「都市」と「風景」だった。森山大道はストリートスナップを撮り、見田宗介が『まなざしの地獄』を書いた。これらは「風景論」として一つのブームを作っていた。そして「風景」とは当然、視覚的なものだ。

「風景論」を考えると、中平のような「写真と文章」という形式の優位性が分かる。文章によって「風景」という当たり前のもの、見慣れているものが異化され、異なるものとして見る契機が与えられる。読者の意識を変えることで、視覚さえも変化させる。

一方で写真の持つリアリティが、理論的になりがちな文章を強烈に社会・現実の側へとつなぎ止める。もちろんそれは単なる解説ではなく、写真自体が「異なる視覚」の一例でもあるし、文章の意味をさらに変化させる役割も持っている。そして再び、文章の側も、写真が単なる記録やキッチュ=読者に都合よく解釈される危険を防ぐ。こうして写真=文章は互いに「表現」としての強度を高めていく。

いま写真=批評は

現在の、スマホ、ウェブ記事、SNS、さらにはAIやフェイクの時代に、中平であれば何を撮る/書くだろうか?

前述の通り、まずは形式を考える必要がある。レイアウトを重要なものとして捉えること。中平にならって印刷物の形を取っても良いし、ネットを用いるのであれば様々な工夫を凝らすこと。これは中平の展示方法・印刷方法からも未だ学べることは多いと思う。

内容・テーマとしては、❶まずは中平の捉えた「風景」「都市」をアップデートすることが考えられる。中平の時代から半世紀経ち、風景は日本全国で一律化を強めた。むしろ日々撮られシェアされる写真の側が「風景」を作っていると言えるかもしれない。あるいはスマホやモニターの「画面」こそが風景化しているのではないか。

❷写真が「おしゃべり」だというのなら、そのコミュニケーションの側面に光を当てるのも良いかもしれない。新しい写真の在り方という点では、引用した『新写真論』を参考にしつつ、これを「中平風」に掘り下げたり「写真批評」に仕立ててみるのも面白そうだ。

❸少し露悪的になるかもしれないけれど、「写真と文章」混合形式であるSNSやウェブ記事を利用し、このパロディのような形で批評を書くこともできそうだ。以前、世界旅行をしていたとき、Instagramに2000文字もの文章をつけて投稿することを繰り返していたことがある。既存のメディアに乗りつつ、その使用法をずらして混乱させるような方法

❹寺山や中上とのコラボレーションのように、フィクション性を軸にした作品は今でも十分に効力があると感じる。もし私とコラボしてみたいと思われる方がいたらぜひご連絡下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?