0389:判例集誤記&法案誤りとヒューマンエラー

公式判例集に実際の判決文と異なっている箇所が多数見つかったと報道されている。

私は実は公式の「判例集」をこれまで意識したことがなかった。公務員時代の実務上は、せいぜい裁判所の裁判例情報を検索するくらいだった。報道ではどうやらこのデータにも誤りがあったらしい。

誤りの大半は誤字脱字等で、一部に語・文の欠落があったという。法令実務に関係する人以外には、それほど大きな問題ではないように感じられるかもしれない。しかし、実はこれは結構大事なのだ。この辺りについて、別件にも連想を広げて所感を述べておく(誤り等があればコメントでご指摘ください>各位)。

■1.制定法と判例法

法令は、社会の構成員の自由を制限し義務を課す根拠だ。行政も民間もこの法令を元に活動を行い、紛争があれば司法が法令に照らして是非を決する。

一般に法令というと、憲法の下、国会で定められた法律や内閣・省庁の定める政省令、自治体の条例等のことを指すイメージだろう。これは「制定法」と呼ばれるが、法令の条文はある種の抽象性を持っている。上述のように法令は現実世界の行動のルールであり司法判断の根拠となる、ということは、条文を現実の出来事に当てはめる必要がある。条文から素直に読み取れるものはそれでいい。そのままでは読み取れないもの、複数の捉え方が成立しうる場合にどうするか。条文を事件に当てはめる「解釈」が必要になる。

解釈学という学問がある。これは歴史的には法解釈学と聖書解釈学に分けられ、どちらも古代に遡る。法解釈学は法令の条文の現実への適用、聖書解釈学は聖書の記述の現実への適用を問題にする。法令も聖書も、それは単なるテクストではなく、それを用いて目の前の現実において人はどう生きるか、社会をどうデザインするかを判断する必要があるからだ。私は十数年前の内地留学時代に解釈学に興味を持ち、哲学ゼミで解釈学をテーマにすることをリクエストし、半年15回ほどじっくり概説書を読んでいった。私の関心は主に近代以降の哲学的解釈学だったので、法解釈学についてはほとんど追わなかったのが、今頃になって悔やまれる。

現代日本の社会制度では、立法府が法令を定め、行政府・司法警察官が自らの役割の中で法を執行し、私人も法令のルールに従う。しかし、争いが生じてぎりぎりのところで「法令の解釈」が必要になった時、最終的にそれを確定させる権能は裁判所が持つ。

裁判所の判断の蓄積こそが「判例」だ。厳密には最高裁判所のそれが「判例」、下級審のものは「裁判例」と呼ばれる。

事件ごとに、裁判官ごとに、同じ条文の同じ状況への適用がころころと転変しては、法令の意味を成さない。そのため、裁判所は過去の「判例」に拘束され、「裁判例」も一定の参照をされる。これを判例法と呼ぶ。しかし判例は、具体的な事件への適用を巡り司法の場で争点となったものに限られる。それが別の事件に機械的に適用できるとは限らず、判例が意味するところを読み解き、別の事件にどのように当てはめられるかを予測する必要がある。そのため様々な判例評釈が行われ学説が形成されて法実務に生きている。だからこそ、司法書士試験勉強でも判例が頻出するわけだ。

つまり、今回問題となっている「判例集」は、後の社会と裁判を左右する重要な法源なのだ。その誤植が、すぐさま判例解釈を左右するとは限らない。しかし、誤植が多数見つかったこと自体が、法源としての信頼性に関わることなのは確かだ。

■2.法制を担う公務現場

私は県庁職員を27年間務め、その経験の範囲で他の官公庁の仕事を垣間見ることもあった。しかし裁判所事務官の仕事を知る機会はなかった。なので、「判例集」の編纂・印刷の実務を知らない。なので以下は一般論となる。

例えば県が条例を作成する時の手順は、①原課が原案を作成する→②法令担当部署が審査をする→③幹部による法令審査会を経て成案を決定→④議会に提案し可決成立→県報で公布する、というのが大まかな流れだ。③④⑤ではそれぞれ文書で条例案とその説明が用いられるが、その文章自体は①②の往復で磨き込まれる。特に④⑤の段階で誤字等があったら目も当てられない。だから、それこそ目を皿のようにしてそれぞれの担当者がチェックを行っている。

しかし、チェックを行うのは人間だ。だから間違いもある。

今年の通常国会に提案された法案に合計181件の誤りが見つかり問題になったのは、記憶している人も多いだろう。もちろん政治家からもマスコミからも大いに批判された。批判されても仕方のない失態だと私も思う。

が、これもまた公務現場のリソース不足が背景にあるのだろうとも察せられた。もちろんそれを所与の条件としてそれでもなお遺漏なき行政を行うことが実務家たる公務員集団の勤めではある。しかし、精神論でどうにかなるレベルと、そうでないものが、ある。霞ヶ関の超過勤務の過酷さはよく報道されるし、霞系Twitter民の書き込みからも実情が窺える。

■3.ヒューマンエラーは必ず起こる

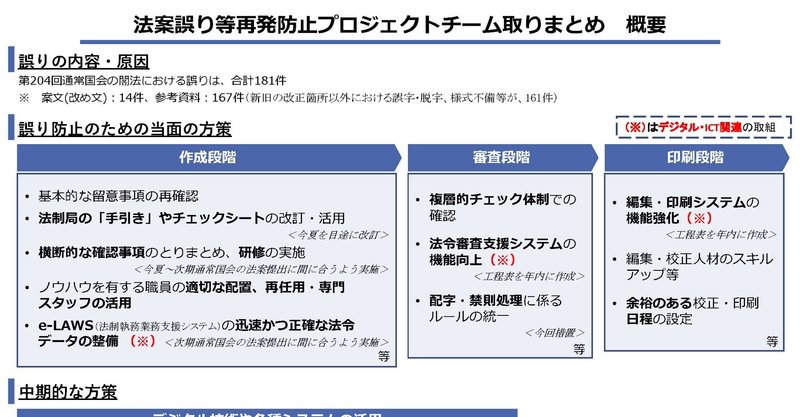

この法案誤りについては、内閣官房に「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム」が組まれ、6月に検証結果と再発防止策が示された。

今回のヘッダ画像はその概要ポンチ絵の冒頭にあたる。お気づきだろうか、「誤りの内容・原因」といいながら「内容」だけで「原因」がひとことも触れられていないことに。もちろん本文は同じ見だしで原因も記述されており、ポンチ絵にまとめる際の不整合だ。これもまた適正ではない資料といえるが、通常国会対応と並行して検証をしなければならなかった国家公務員たちの疲弊ぶりが顕れてもいる。

PDF本文を確認すると、主な原因として以下のものが挙げられている。

・法案作成における複層的なチェック体制が不十分であったことに加え、法案の正確性を確保するためのノウハウについて、実効的なチェック手法が必ずしも共有されていなかったこと

・ 参考資料のうち、新旧対照表の法改正以外の箇所(21 件)や参照条文(90 件)について、その位置付けから、時間的な制約や認識の甘さもあり、読み合わせ等による十分な確認が実施されていなかったこと

・ 様式面での不備(33 件)について、最低限確認すべき点が標準化・共有されていないため、形式面の確認が不十分となったこと

・ 法案作成段階、法案審査段階から、法案印刷・提出段階まで見据えたスケジュールの適切な管理が不十分であったこと

・ 手作業による対応が必要な作業が多く発生するなど、法制執務全般において、デジタル技術や各種システム等の有効な活用ができていなかったこと

いずれもヒューマンエラーだ。特に、さらっと書かれているが四点目の「スケジュールの適切な管理が不十分」の一語が、そこまでの三点の発生した基盤としてのリソース不足を示している。それを補う上で五点目のデジタル化が重要になってくる。

原因を受けた「誤り防止のための当面の方策」は、デジタル化できることはデジタル化を、人が関わる場面では幾重ものエラーチェックを提案している。

原因には決して「人が足りない」とは書けない。改善策もあくまで「当面の」であり、根本的解決に繋がる「人を増やす」「余裕のある就労状況を作る」は書けない。そのような制限の中で精一杯の取りまとめと思う。問題は、デジタル化の設計・発注、ヒューマンエラーチェックの徹底もまた労務量増に跳ね返る、という点だ。ただでさえ余裕のない公務現場で、人を増やすことを禁じ手として、どこまで有効に実現することができるだろう。

そこがとても心配だ。

--------(以下noteの平常日記要素)

■本日の司法書士試験勉強ラーニングログ

【累積131h42m/合格目安3,000時間まであと2,869時間】

今日は昼間にのんびりして夜に勉強をするつもりだったのだが、夕方に上記ニュースを目にして記事を書いていたら、時間がなくなってしまった。こんなに長くなるとは。

■本日摂取したオタク成分(オタキングログ)

『このすば!2』第7~8話、外れ回なし。『ディープインサニティ』第1話、うーん、最後まで流してたけど全然興味を惹かれず他所ごとしてた。切る。『鬼滅の刃 無限列車編』第2話、映画を二周してるにも関わらず観てしまうこの吸引力。『吸血鬼すぐ死ぬ』第2話、まあ入間くん枠として気楽に流し見できるな。『ロンドンソンビ紀行』、面白いらしいという評判を聴いて妻・三男と一緒に観たが、まあなんというか、一回観とけばいいかな。私のツボにははまらなかった。金ロー『ルパン三世』「ルパン三世は永遠に」、season5は面白かったよ、最近の作品なので記憶に新しい。ラスト近くまで来てこの回がベスト集に入れられた理由も分かる気がした。『最果てのパラディン』第1話、うん、面白い。下手に初回だからと派手に煽ることなく、丁寧に人間関係(相手はアンデッドだけど)を描いてる。先が楽しみ。『大正オトメ御伽話』第1話、これもハートウォーミング系で悪くない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?