テレビ局再編 (新潮新書 1025)

序説

根岸豊明さん著「テレビ局再編」。

根岸さんはぼくが2008年に「融合研究所」を立ち上げた際、日テレを代表して参加してくださった、当時の放送業界からみればヤバい相手に乗ってくれた恩人。

それから地デジにネット展開を経て、いよいよテレビ局の再編、という業界重鎮の現在地です。

80年代のニューメディア。ケーブルと衛星による多メディア多チャンネル化が分析されます。

当時ぼくが郵政省で担当していました。放送のハード・ソフト分離のはしりでもあります。

そこから放送は通信との融合、ネット連動が重要課題となる、はずでした。けど、そうなりませんでした。

本書は2006年、竹中総務大臣の「なぜネットがテレビで見られない」発言を引き合いに出し、総務省が目論んだ「情報通信法」も登場します。これはぼくが提案者でした。

その狙いがハード・ソフト分離などの規制緩和であったことは本書が示すとおりです。

しかしライブドア-フジサンケイ、楽天-TBSのディール不成立後、放送局の対応は後ろ向きになります。

08年のNHKオンデマンド、10年のT部長による第二日テレ、15年のTVerなど取組も描かれますが、基本、放送は2兆円の広告市場を守ることを旨としました。

ゼロだったネット広告市場が3兆円を超え、動画配信が5千億円に成長したものの、その新市場を取りに行く姿勢は薄く、米国を含む通信・IT業界がごっそり持っていきました。

続く波が地デジでした。放送局はこれに全力を上げました。

その奮闘は同じく根岸さんが書いた「誰も知らない東京スカイツリー」に見事に描かれていますので、省略します。

続く騒動として、18年ごろの安倍政権による放送改革論議が紹介されます。

官邸筋から、放送法4条撤廃、ハード・ソフト分離を通じた番組健全化や参入活性化が示されたものです。

ぼくも当時10年ぶりに規制改革会議や総務省の放送関係会議に呼ばれプレゼンをしました。

健全化はネットのほうが課題だし、4条を撤廃しても参入は増えないし、ハード・ソフト分離しても参入は増えないし、だいいち今でもできるし、参入を増やすには電波を出すしかないし、そんな電波あったらスマホに回すよね?

という、しろうとをあやす話をするうち、沈静化しました。

放送が政治的な存在であることを表すできごとでした。

そんなこんなを経て、本書の本題。業界再編論が21年ごろから高まってきたと。

ハード統合、ブロック統合、NHK・民放協同などが取り沙汰されています。

「情報通信法」がめざした規制緩和の方向でもあり、法体系の改正から10年を経てようやく適用・実装される実態となってきたということです。

19年、NHK同時ネット配信を解禁する放送法改正を巡りぼくは国会で意見を求められました。

日本の通信・放送融合は海外に10年以上後れている。イギリスは全IP、全クラウド、データ共同利用で、マルチ・ネットワーク、マルチ・デバイス対応となっている。日本は何も始まっていない。

・・・そうアジってからもう5年です。

そろそろかなぁ。

放送の重鎮が語る再編論は、秋口の木漏れ日を感じます。

ただ、そこで語られるのはあくまで「局」の再編であって、業界内の仕切りの話です。

でも融合研究所を立ち上げた頃とはがらりと風景が変わってしまいました。

ネット広告がテレビ含む4媒体より大きくなっていて、広告全体ではテレビは脇役です。

NTT一社の年間利益でキー局がまるごと買収できる体力差。通信・ITやGAFAMなど外資を含め、デジタル分野がまるごと地続きになっている、そう、融合しているわけです。

そこでの業界再編は、脇役同士の握手や身売りで済むことではありますまい。

そう、「業界」が国内のテレビ業界ではなく、世界のデジタル業界となり、強かったテレビ局は、あまたの一プレイヤーになった、という新鮮な風景です。

IP、クラウド、データ、そしてAI、web3、メタバース。

技術ドリブンでグローバルな世界の中で、どのプレイヤーや資本と向き合って次のビジネスを作るのか。

デジタル・ビジネスを展開する他の企業群と同等の経営力が求められます。

日本のテレビ業界に幸あらんことを祈ります。

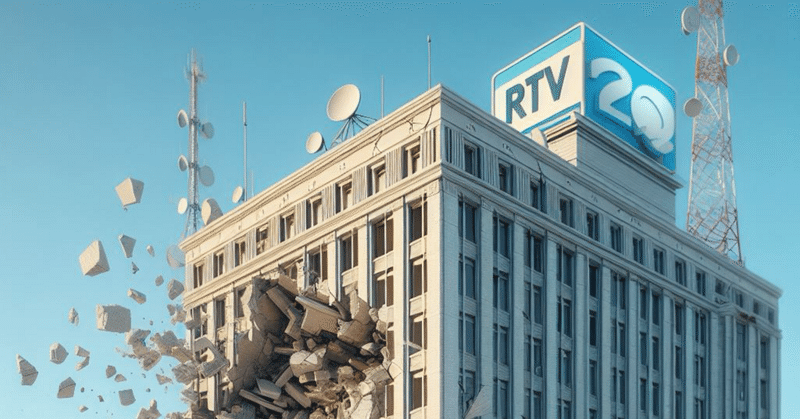

この本は、テレビ業界の現状と未来について、キー局の元経営幹部である根岸豊明氏が分析した一冊です。テレビの歴史や広告収入の推移、地方局の統廃合やネットとの競争など、テレビの危機と可能性を探ります。

テレビ局再編 根岸豊明著 書評

テレビはメディアの覇者であったか。それとも、すでにオワコンなのか。テレビ業界の現状と未来について、キー局の元経営幹部である根岸豊明氏が分析した一冊が『テレビ局再編』(新潮新書)だ。

テレビの黄金時代は終わったのか

テレビは、日本のメディア界において長きにわたって覇者の座に君臨してきた。しかし、その栄光の時代は、確実に過去のものになりつつある。その最大の要因は、インターネットの台頭である。

インターネットは、テレビにとって二重の脅威となっている。一つは、視聴者の奪還である。スマートフォンやパソコン、タブレットなどのデバイスを通じて、インターネット上の動画やSNS、ゲームなどのコンテンツに時間を費やす人が増えている。これは、テレビ離れと呼ばれる現象である。特に若年層は、テレビを見ない世代となっている。

もう一つは、広告収入の奪還である。テレビは、広告収入に依存するメディアである。しかし、広告主は、インターネットに魅力を感じている。インターネット広告は、ターゲットや効果測定が容易であり、コストパフォーマンスが高いとされる。その結果、インターネット広告は、2020年度に初めてテレビ広告を抜いて第一位になった。この差は、さらに広がっている。

テレビは、インターネットに対抗するために、様々な取り組みを行っている。例えば、動画配信サービスやSNSとの連携、デジタルサイネージやAIなどの技術の活用などである。しかし、これらは、インターネットの追随に過ぎないという批判もある。テレビは、インターネットに対して、独自の強みや魅力を打ち出せるのだろうか。

テレビ局の再編は必然か

テレビの危機は、地方局にとってはさらに深刻である。地方局は、キー局との関係や電波利権によって保護されてきたが、その壁は崩れつつある。地方局は、視聴率や広告収入の低下に加えて、人口減少や地域経済の衰退などの問題に直面している。地方局の経営は、持続可能なのだろうか。

根岸氏は、203Q年に地方局の統廃合が始まり、その10年後にキー局は3つになるという予測を立てる。これは、テレビ局の再編と呼べる現象である。テレビ局の再編は、テレビ業界の効率化や競争力強化につながるというメリットがある一方で、地域の多様性や情報発信力の低下というデメリットもある。テレビ局の再編は、必然なのだろうか。

根岸氏は、テレビ局の再編について、単に経営的な観点からではなく、社会的な観点からも考える必要があると主張する。テレビは、単なる娯楽や情報の提供者ではなく、公共の役割を担うメディアである。テレビは、国民の知る権利や民主主義の発展に貢献するメディアである。テレビは、地域のアイデンティティやコミュニティの形成に寄与するメディアである。テレビ局の再編は、これらの価値をどう守るのだろうか。

テレビの未来はどうなるのか

テレビは、メディアの覇者であったか。それとも、すでにオワコンなのか。この問いに対して、根岸氏は、どちらでもないという答えを出す。テレビは、メディアの覇者ではなくなったが、オワコンになったわけではない。テレビは、メディアの一つになったが、メディアの中でも重要な位置を占める。テレビは、メディアの変化に適応しながら、メディアの未来を切り開く。

根岸氏は、テレビの未来について、以下のような展望を示す。

- テレビは、インターネットとの融合を進める。テレビは、インターネットのコンテンツやサービスを取り込むだけでなく、インターネットのプラットフォームとしての機能や価値を発揮する。テレビは、インターネットのユーザーとの双方向性やパーソナライゼーションを高める。テレビは、インターネットのネットワークやデータを活用する。

- テレビは、地域との連携を強化する。テレビは、地方局の統廃合やキー局の再編によって、地域のニーズや特色に応えるコンテンツやサービスを提供する。テレビは、地域の自治体や企業、団体などとの協働やパートナーシップを築く。テレビは、地域の住民や視聴者とのコミュニケーションや参加を促進する。

- テレビは、新しい技術や表現を導入する。

- テレビは、新しい技術や表現を導入する。テレビは、4Kや8K、VRやARなどの高画質や没入感のある映像技術を採用する。テレビは、AIやIoTなどの先端技術を活用して、コンテンツの制作や配信、分析などを効率化や最適化する。テレビは、ドラマやバラエティなどの既存のジャンルにとらわれず、新しい形式やスタイルの表現を試みる。

以上が、根岸氏のテレビの未来像である。テレビは、危機に直面しながらも、変化に対応し、進化し続けるメディアであるというメッセージが伝わってくる。テレビは、メディアの覇者ではなくなったが、メディアの一つとして、メディアの未来を切り開く。

この本は、テレビ業界の内幕や動向を知ることができる貴重な一冊である。テレビに関心のある人はもちろん、メディアや社会に関心のある人にもおすすめしたい。テレビは、私たちの生活に欠かせないメディアである。テレビの現状と未来について、この本を通して考えてみてはいかがだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?