Fender Player LEAD2のハムノイズキャンセル効果と配線改造

概要

Player LEAD Seriesについては、これまでオリジナルとの比較やピックアップ交換等に関して記事にしてきました。既にこれらの記事へも追記をしたのですが、Player LEAD2のピックアップはフロントとリアがコイル逆巻・マグネット逆磁極の関係であることに今更ながら気づきました。

コイルと磁極

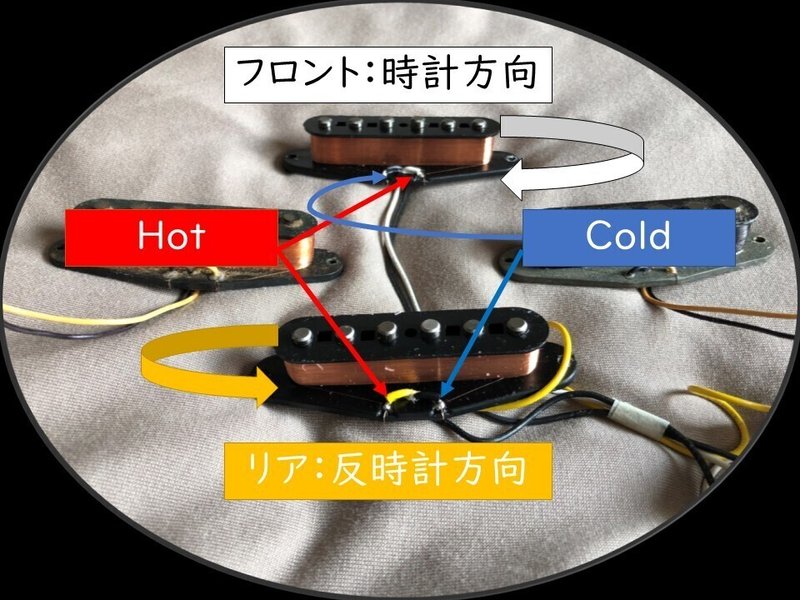

上はPlayer LEAD2のピックアップですがフロントとリアでは出力線のホットとコールドが逆になっています。すなわちフロントはコイルの巻き方向が時計方向で、リアは逆時計方向となります。

ボビン上面のマグネットの磁性ですが、フロントがN極、リアがS極です。ちなみに、オリジナルLEAD2に搭載されているシングルコイルピックアップのX-1は、フロント・リアともにS極です。

つまりPlayer LEAD2において、フロント+リアのミックスポジションでフェイズイン(正相)を選択した場合、ハムノイズはキャンセルされることになります。逆にミックスポジションでフェイズアウト(逆相)を選択するとハムノイズノイズは増えてしまいます。楽器メーカーYAMAHAのサイトではピックアップの構造やハムキャンセルの仕組みが解説されています。

歴史

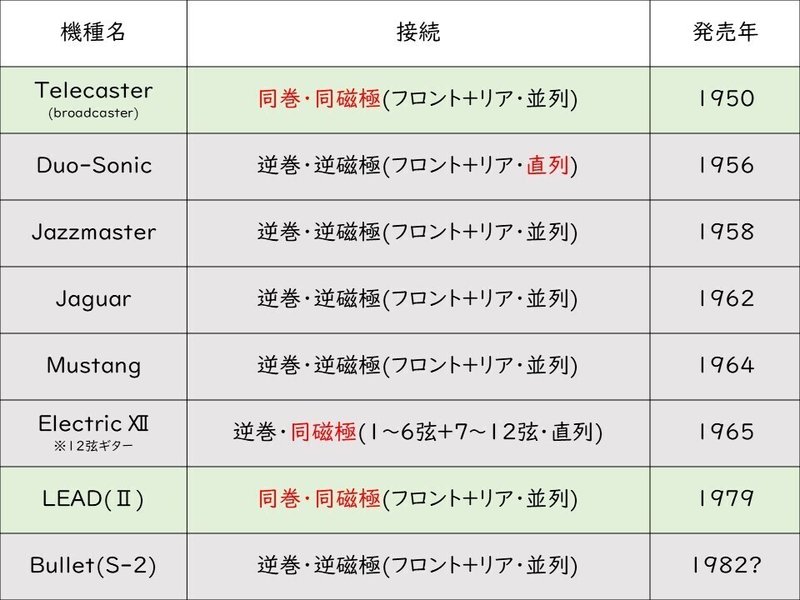

オリジナルLEAD Seriesが販売されていた1980年代前半頃までに発売されたFender社のソリッドボディーエレクトリックギターのうち、シングルコイルピックアップをフロントとリア(あるいはネック側とブリッジ側)に搭載した、所謂2シングルコイルピックアップのものは少なくありません。そのうち最初期から販売されているTelecaster(発売当時はEsquier 2PU Model或いはBroadcaster)とオリジナルLEAD2を除く、ほぼすべての2シングルコイルピックアップのギターにおいては、フロントとリアのピックアップを逆巻・逆磁極にすることにより、ミックスポジションでハムキャンセル効果が得られるように配線されています。また、厳密には2シングルコイルピックアップではありませんが、Electric Ⅻのようにスプリット構造のピックアップにおいてもハムキャンセリング構造を持つ接続が採用されています(ただしマグネットは同磁極で直列の逆相接続)。

このようにTelecasterを除き、1956年に発売されたDuo-Sonicより連綿と続くハムキャンセリング構造が、オリジナルLEAD2発売時に採用されなかった理由は不明です。コストカットがその理由であったとするならば、オリジナルLEAD2よりも後発のBullet(フロント・リアの2シングルコイルピックアップを搭載するS-2)でハムキャンセリング構造を再び採用したことの説明がつかず、謎は深まるばかりです。

改造の実際

オリジナルLEAD2とは異なりハムキャンセリング構造が採用されているPlayer LEAD2ですが、フェイズセレクターの搭載はオリジナル・Playerに共通しており、既出の通り接続は並列です。そこでフェイズセレクターを流用してシリーズ(直列)/パラレル(並列)のセレクターを搭載してみることにしました。

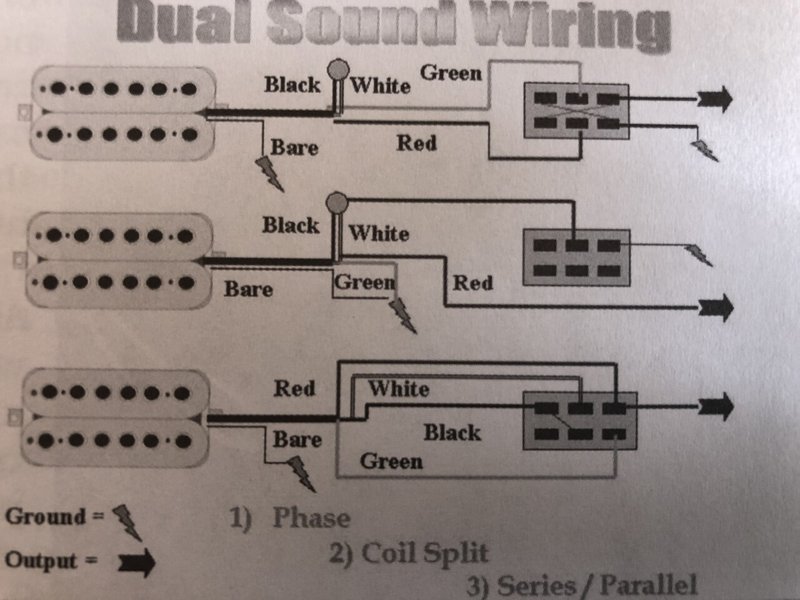

改造に取り掛かる際に参考資料を色々と見てみたのですが、掲載されている配線例は、4芯の出力ケーブルを持つ所謂ラージハムバッカーに対するものが殆どでした。この元祖と言えそうなのがDiMarzio社のDual Soundです。上の画像のようにDual Soundを用いた配線例が紹介されています。

この配線を採用しているのが別の記事で紹介したThe LEAD Waltzです。リアピックアップの位置にはMustang用の逆巻・逆磁極な2つのシングルコイルピックアップを近接して搭載し、みなしハムバッカーとでも言えるような状態にしております。

温故知新

しかし、これらの配線例をPlayer LEAD2にそのまま適用するのは難しそうです。そんなとき頭にふと浮かんだのは

そうです!LEAD1です!別の記事でも触れていますが、今回行おうとしている配線は、コイルの位置がまとまっているか離れているかの違いこそあれど、まんまLEAD1の配線と同じです。そこでLEAD1の配線を参考に改造していきたいと思います。

配線

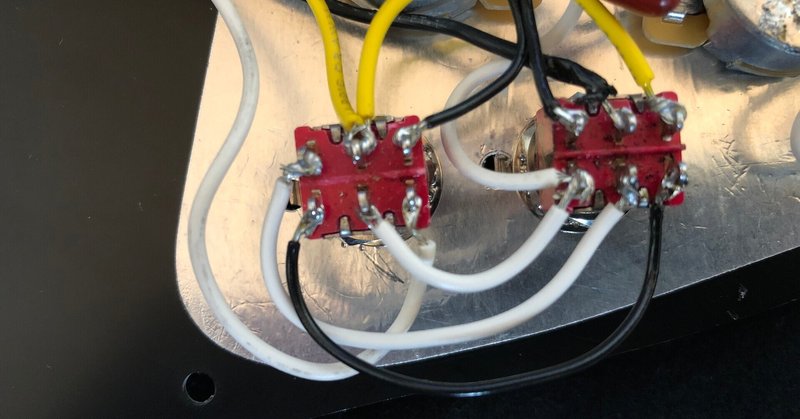

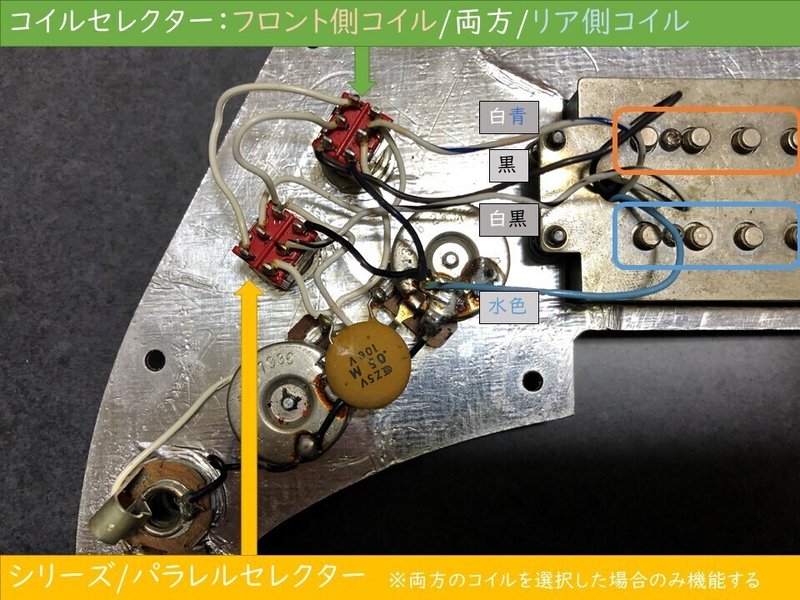

上の画像はLEAD1のコントロール部です。上のコイルセレクターは改造した場合のLEAD2におけるピックアップセレクターに当たります。また、リード線の黒と白黒はLEAD2におけるフロントピックアップのホットとコールドに、白青と水色はLEAD2におけるリアピックアップのホットとコールドにそれぞれ該当します。

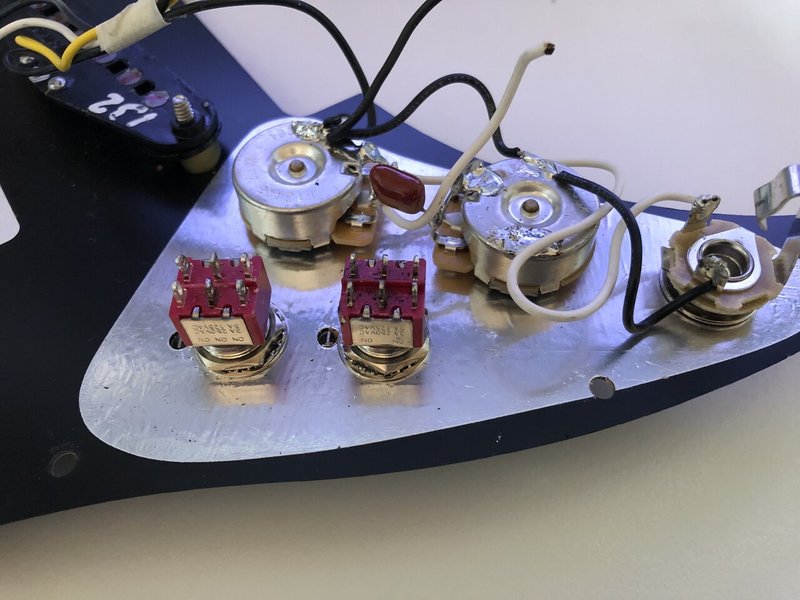

こちらはPlayer LEAD2のコントロール部です。ピックアップからのリード線ですが白がフロントで黄色はリアです。そうです、LEAD1とは随分違います。全部外して余分なハンダを吸い取ってからやり直す感じですね。

結果

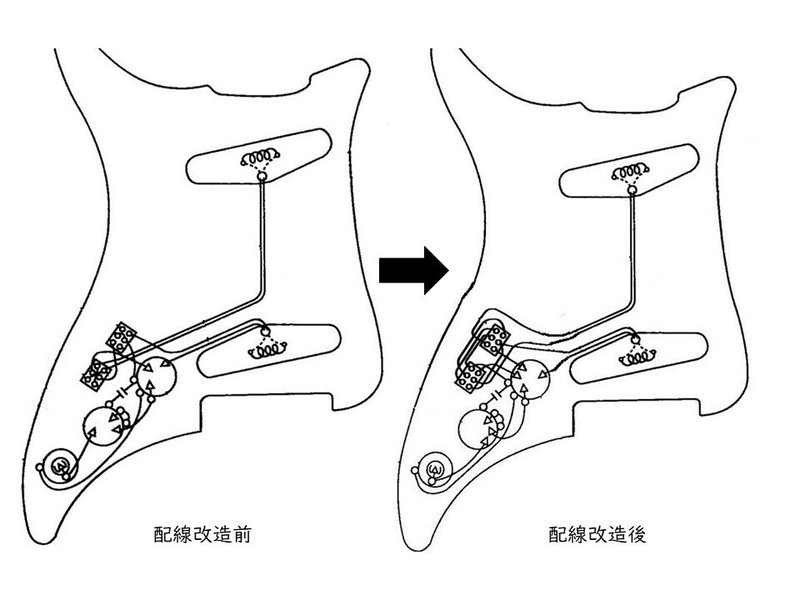

改造前後の配線の変化は上の画像のとおりです。改造後、鳴らしてみての感想ですが、シリーズは割と使える音だと感じました。ノーマルのフェイズアウトサウンドと逆方向に変化する感じで、いわゆるハムバッカーの音ではないのですが、パラレルの音がやや丸くなりつつ音量は上がり、当然ながらノイズは減少しています。

直流抵抗値ですが、シリーズはフロントとリアの合成抵抗値の計算式(R=R1+R2)の近似値であり、パラレルも合成抵抗値の計算式(1/R=1/R1+1/R2)で求められる値の近似値となっています。当然ですがパラレルにおいて直流抵抗値が下がったからといって出力が半減することはありません。

オリジナルLEAD Seriesの発売開始時、広告塔で謳われたのは高出力である点でした。オリジナルLEAD2に搭載されているX-1は、Stratocaster用の標準である約7,600ターンに対し、9,400~9,600ターンとコイルが多く巻かれており、これにより高出力を実現していました。既出のとおり、フロントとリアのピックアップを逆巻・逆磁極にしなかった訳は?フェイズイン/アウトの代わりにシリーズ/パラレルを選択し更なる高出力化を狙わなかった訳は?改造の結果が悪くないだけに謎は深まるばかりです。

ともあれPlayer LEAD2を所有の諸兄におかれましては、配線変更のみで手軽に一味違ったサウンドが得られる上記の改造をお薦めしたいところではありますが、実は配線を外してハンダを吸い取っている際にピックアップセレクタースイッチを壊してしまいました。幸い交換用のパーツをストックしていたため、再度交換して事なきを得ましたが、結構余分なハンダが乗っていますので、実施の際はくれぐれも自己責任でお願いたします。

【了】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?