ミニアチュールの中の安逸 澁澤龍彦「胡桃の中の世界」に寄せて

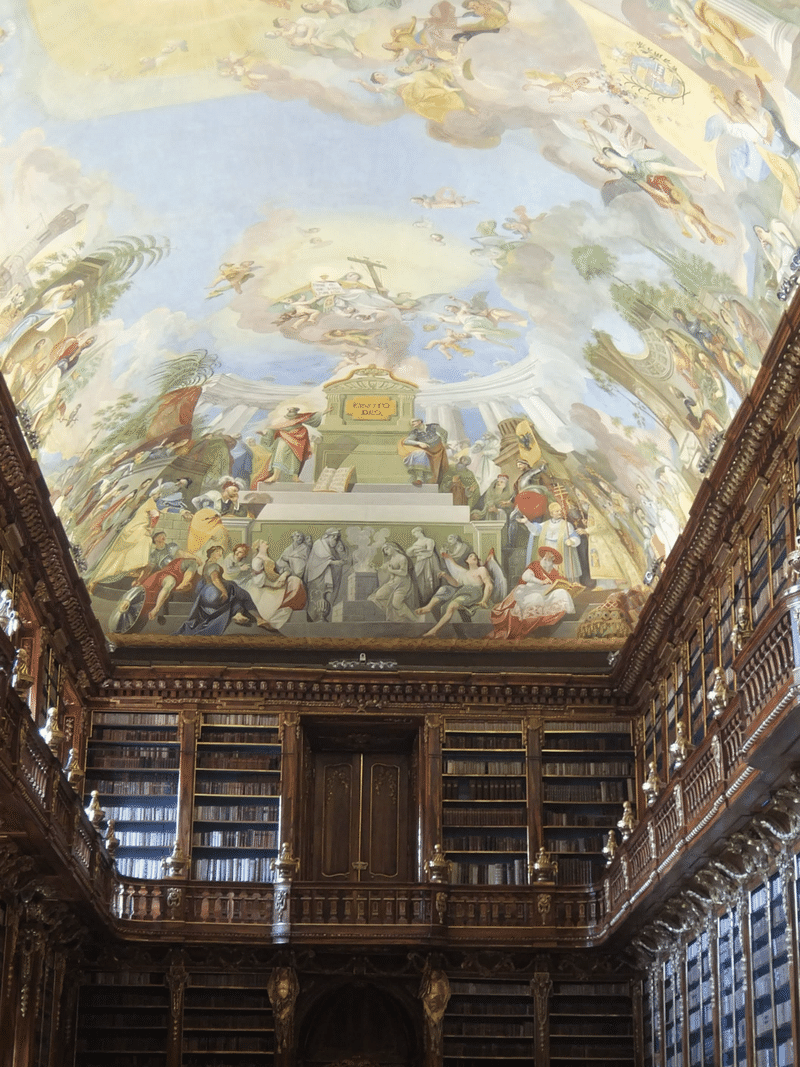

プラハのストラホフ修道院に入ると、世界でもっとも美しい図書館とも称される神学の間、哲学の間ばかりに注目が向かいがちではあるが、それほど広くもない廊下を所狭しと埋め尽くす陳列棚にくぎ付になった。

澁澤龍彦好みの空間だなと思った。

後になってわかったのだが、澁澤もこの修道院のコレクションを見て、同じ神聖ローマ帝国統治下のプラハにあったというルドルフ二世が作らせた驚異の部屋のひな型だと、ヨーロッパ滞在時の覚書に記している。

驚異の部屋とは、権力者らがその博物趣味の求めるに任せて世界中から取り寄せた珍奇なものを一堂に集めた部屋のことである。

この修道院にも夥しい種々雑多な品々がひしめいていた。

中国風の青磁の壺に、日本風の仏像、アフリカ辺りのものと思われる仮面、西欧騎士の甲冑、それから貝類、蝶、昆虫、奇怪な深海生物、甲殻類、ドードー鳥などの鳥類の標本が並ぶ。

幼児期から少年期にかけてとりわけ強く抱いていたような偏執的な収集への情熱が思い起こされて、妙に気持ちが上ずっていた。思えば老修道女が産毛の密生した口元から小さな歯を見せながら、笑って「これがあなたのメダイオンよ」と私の胸に館内撮影許可証のシールを貼った時から、特別な場所にやってきたという予兆はあったのだ。

三十を半ばも過ぎた私がそうしてまるで子ども扱いの調子でユーモアたっぷりに歓待されたことでかつて子供だった時分の甘美な気分がもたらされた。

しかし、驚異の部屋を目の当たりにしたこの高揚はどこからくるのだろうか。

驚異の部屋は、世界を凝集させて所有してみたいという欲望にその萌芽があるように思う。

皇帝ともなれば、帝国の版図を拡大し、世界を所有するという欲望も飛躍した妄想ではないかもしれない。

しかし、皇帝といえども、一個の完結した世界全体を掌中に収めるためには、驚異の部屋のような、凝集された空間を必要とした。

このことは、ミニアチュールを手にする時の喜びと、その本質は同じことなのではないだろうか。驚異の部屋では収蔵品は実物であり、縮尺の上ではミニアチュールとは呼びえない。

それでも、世界の驚異を凝縮させたという一点において、一個の小宇宙を構成しており、やはり世界そのものの全的なミニアチュールなのだ。

そもそもミニアチュールにとって、大小は問題とならないのではないか。

私たちは、ミニアチュールを前にしたとき、何を措いてもそこに入ってゆかなければならないからだ。

そして、内密な空間に安らぎを求める。

小さな部屋の収められた数センチ四方の小箱を作り続ける芸術家、桑原弘明氏の一連の作品群はそうした欲望を惹起させるミニアチュールの好古の例といえる。

数年前、銀座の街を歩いていた折に偶然、氏の個展が開かれている画廊を見つけた。

鑑賞者は、桑原氏の作った箱に据え付けられた小さなスコープで箱の中の小部屋を覗き見ることになる。

展示空間は暗幕に覆われていて、順番が来ると黒いスーツの女に導かれて、壁面に固定された小箱を覗かせてもらうという運びだ。

なんだか儀式めいた不思議な行為だな、と思う。

修道院の「メダイオン」といい、かりそめにも別世界をその掌中に収め、非日常へと分け入っていくためには、それ相応の手順を踏まなければならないのだろうか。

小箱に眼を近づける。

女はペンライトを点け、小箱の上方から光を注ぐ。

光に照らし出され、一個の小さな部屋が私の眼前に立ち現れた。

前面に張り出した窓からは紺碧の海原が広がり、光はまるで色素の薄い春先の陽光のようだ。そして、窓から室内の調度にも降り注いでいる。

窓に面した書き物机の上に並ぶのは羽ペン、インク壺、数冊の書物、貝殻がいくつか。

机にせよ、書棚にせよ、ドアにせよ、どれもが数ミリ単位の精度であつらえられている。

そんな小部屋は、バシュラールの『空間の詩学』を引くまでもなく、ごく自然に、憩う場所、守られる隠れ家として私たちを迎え入れてくれる。

その小箱の中の小部屋で、確かに私は窓越しに海を望み、椅子のクッションの感覚を確かめ、机の上の羽ペンの書き心地を感じていた。

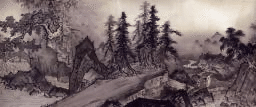

水墨画も本来画中を逍遥するように鑑賞されうると聞いた。

雪舟の四季山水図屏風を前に、私たちは画面に小さく描きこまれた人物に、自らを仮託し、右から左へと移ろいゆく四季の山水を巡る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?