漁港めぐり【その7】

みなさんは“京都”聞けば何を思い浮かべるでしょうか?多くの人は京都市の寺社仏閣、古都の町並みをイメージすると思いますが、“海の京都”と呼ばれる京丹後も歴史ある立派な京都です。天の橋立や軍港舞鶴などの観光名所が有名ですが、海産物も他の地域に負けないくらいおいしいものがそろっています。

海産物に関しては、この地域の変わった習慣があります。晩御飯のおかずを魚にしようと考えた時、みなさんはどのように魚を入手しますか?私は近所のスーパーで購入することが多いです。海の近くに住んでいる方であれば、即売所などで購入できているかもしれません。地域によって異なると思うのですが、京都府の北部では、定置網の水揚げ選別時に、地元の人のために魚を売る「浜売り」という風習があります。卸値で購入できるのですが、とても安いだけではなく、新鮮さが他と違います。

栗田漁港

今回訪れた栗田漁港は京都府宮津市栗田半島にある漁港です。日の出ごろに定置網の魚を回収しに出航し、1,2時間後に帰港します。この水揚げ選別時に、組合員や地元の人のために魚を売るのを「浜売り」とよんでいます。っ先述したように、宮津の地元の方達は、このような方法で魚を購入するのが一般的なようです。舟屋で有名な伊根でもどうようの浜売りが行われていますが、漁場が異なるようです。そのため、獲れる魚の種類や出航する船の数やタイミングが異なるようで、両方の漁港を行き来する方もいらっしゃるようです。

静かな歓迎

浜売りを行っていることはHPで紹介をしているのですが、基本的には地元の方向けの魚の販売法なので、外部の私にはわかりにくいことが多かったです。まず、漁港の入り口に「関係者以外立ち入り禁止」の看板があります。また、漁協関係者が仕分け作業をしているとろこで魚を選ぶので、立ち入りが制限されております。仕分け場に入場できるのは、代表者1名のみで、魚を触るためのゴム手袋や入れ物も自分で用意しなければなりません。これだけ書きますと悪い意味で閉鎖的な印象を与えてしまいますが、地元の方はとても優しかったです。初めてこの栗田漁港を訪れた時に、どこから漁港に入れば良いのかわからなかったので散歩中のおじいちゃんに尋ねたところ、漁港には魚の購入という目的があれば、関係者でなくても侵入しても良いことを教えてくれました。今回も、船の帰港時間になっているのに戻ってこない船を冷たい海風に吹かれながら待っていると、同じく魚を買うためにやってきたおじいちゃんが声をかけてくれました。恐る恐る県外からきたことを言ったのですが、「はるばるきたんだから、おいしい魚を食べて欲しい」と漁協の方に船の帰港予定時間を聞いてくれました。

(感染症対策なのか仕分け場に入れるのは京都府民に限定するという看板がありました。そのため、私は知人の京都府民に魚の購入を頼みました。)

今回の魚

仕分け作業の横でいわば勝手に欲しい魚を取っていくのですが、知人の京都府民曰く、「どの魚をとっていいのかわからない。空気を読む能力が問われる。」と言っておりました。欲しい魚が決まったら、仕分け場にいるおばさんに魚を見せて値段を教えてもらいます。私の魚の購入目的は魚の寄生虫を調べることなので、市場流通しにくい種類を好んで購入することから、こういうときはだいたい「なんでこれ買うの?」と聞かれます。

ヘダイ

平べったいタイという意味ですが、マダイに負けないくらいおいしいです。今回はちょっと小ぶりでした。

ミシマオコゼ

顔がちょっとイカツイですが、とてもおいしい魚です。“オコゼ”とついていますが、オコゼではありません。唐揚げがオーソドックスらしいのですが、独特の弾力のある身は鍋にするのが個人的な好みの食べ方です。ただ、どうして流通していないのか簡単に調べてみたのですが、鮮度が落ちやすいのと、骨が硬すぎるのが原因のようです。

カナガシラ

ホウボウによく似た魚なのですが、ちょっと別物です。味はホウボウと負けず劣らずよいのですが、人気はないようです。そのため、今回の購入時にホウボウと間違えてないか聞かれたそうです。ちなみに、今回の調査のメインターゲットでした。2年近く探してやっと入手することができました。

アカヤガラ

ポケモンに出てきそうなルックスの魚です。いろんな漁港を巡っていると時々お目にかかるのですが、購入することはありませんでした。理由は超がつくくらい高級魚だからです。

サゴシ(サワラ)

本来なら手に入らない代物でした。サイズが小さかったこともあるのですが、網に引っかかっていたのか痛んでいたため分けてもらえました。

6匹くらい合わせてなんと910円でした。知り合いの京都府民に3千円渡したのですが、2千円がそのまま帰ってきました。また、ミシマオコゼとカナガシラは領収書に名前がありませんでした。

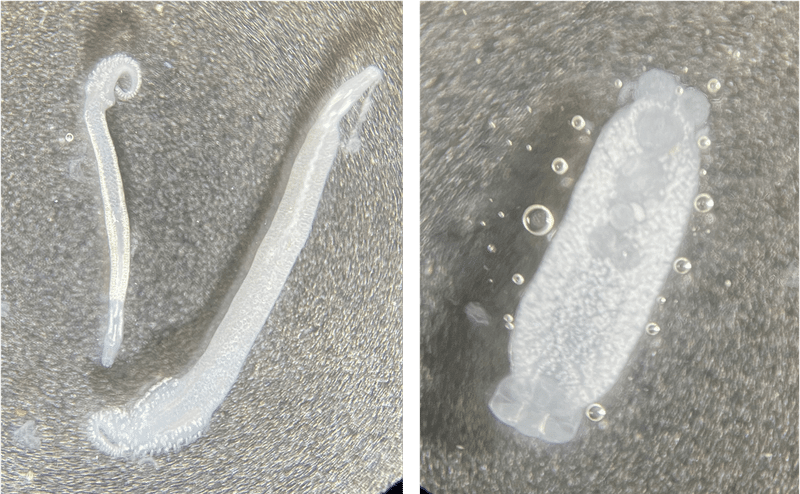

京都市内の知人の家で解剖と寄生虫の検査を行いました。カナガシラとサワラから目的の寄生虫が出てきました。今年は秋の調査では全く寄生虫がえられなかったので、やっと成果が出て安堵しました。カナガシラの寄生虫の論文はまだないので、少なくとも日本新記録、場合によっては新種です。

いただきます

検査をした後の魚は美味しくいただきます。一番の楽しみは、サワラでした。兵庫県でも食べられるのですが、鮮度が落ちやすいことから、味噌漬けなどの加工食品で食べることが多かったです。焼いても味が薄いという印象だったのですが、今回のサワラは脂がのってとても美味しかったです。刺身で食べるのも久しぶりかと。

また、それ以外の魚は唐揚げもしくは天ぷらにして食べました。もっちりしたミシマオコゼ、さっぱりしたアカヤガラなどなどとても美味しかったです。先ほどから登場する京都府民ですが、今回の調理も担当しており、食べている時に、「これは何の魚でしょう?」とクイズを出してきました。彼の答えと解説を聞いて、改めて見てみると、皮の模様や肉のつき方が異なっていました。これが食感や味の違いにつながっているのでしょう。

これまでいくらか市場や即売所で魚を購入しましたが、この栗田漁港の魚の鮮度はいつも抜群です。今回も寄生虫もとれたし、魚も美味しいし、満足な調査でした。

と、締めたいところなのですが、「寄生虫がとれた」というのがマイナスに取られないか心配です。私が探しているのは、ヒトの害にはならない、鮮度の証のような寄生虫です。あしからず。

Twitterでも生物の話をしています。宜しければご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?