僕の年間 Best Album 2015

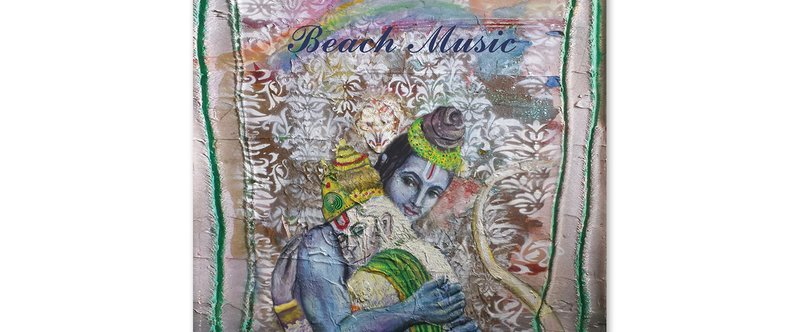

1. Alex G『Beach Music』

フィラデルフィアで活動する現役大学生、Alex Gの通算7枚目のアルバム、『Beach Music』は90年代のインディロックのサウンド・テクスチュアを下敷きとしたアルバムだ。フォーク、宅録、ローファイ、オルタナティブなどのキーワードと共に、ペイブメントやエリオット・スミス、ベック、ヨ・ラ・テンゴ、ギャラクシー500、イールズ、ブライトアイズなどなど、人によって想起するアーティストは様々だろう。特に90年代の音楽に思い入れの深い人なら、まず懐かしさと過ぎ去ってしまったものに対する郷愁がこみ上げてくるはずだ。

このアルバムのレビューを探したが日本で書かれたものが余りなかったので海外のレビューをいくつか読んだが、やはり誰もが引き合いに出さずにはいられないのは何と言ってもエリオット・スミス。

確かにAlex Gはエリオットから大きな影響を受けていると思うが、かといって彼がただのエリオット・フォロワーかと言うとあまりそうは感じられず、むしろ「いやー本当に好きでよく聴いてるからつい何となく似ちゃうんだよね」と言わんばかりの屈託のなさがあって、それが大きな魅力にもなっている。

そんな訳で、「それぞれが際立った名曲」であることを除けば、このアルバムにはプロダクション的には目新しいものは何もないかもしれない。どれもどこかで聴き馴染みのあるサウンドばかりだ。異常なまでに情報が溢れ主義主張がぶつかり合ったり絡まったりするこの時代の中で、こころの安らぎを求めて彷徨うように様々な曲想が浮かんでは流れていく。しかしそれらのマテリアルが繋がって、違和感なく自然と流れていくアルバム構成こそがこのアルバムの真価だと僕は思う。

どの曲も本当に素晴らしいが、特にスローなピアノに草臥れたボーカルとトランペットが絡むM.8『In Love』の次に、スミスがジャムっているかのようなインストM.9『Walk』がすっと挟み込まれる瞬間の美しさと言ったら、思わずハッとしてしまうほどだ。

Apple Musicの功罪か、ますます音楽をザッピングして聴くことが増えてしまったけれど、このAlex Gの新作では、アイディアを次々に引き出しながらもアルバムを通してまとまりのある空気感を作り出すことに成功しており、通して何度でも聴いてしまう。

ここからは全く個人的な話だけれど、今年思うところあって長年の一人暮らしを終えて実家に戻り、かつて住んでいた懐かしい部屋で暮らすことにした。壁紙を張り替えて昔とは全く違う家具の配置にしたものの、生まれてから23才頃まで過ごしてきた部屋には夢中で音楽を聴いていた頃の空気が染み付いていた。

その頃は新しいアルバムを仕入れては全部覚えるまで何度でも聴いて、CD棚に自分のお気に入りの音楽が増えていくのが単純に嬉しかった。このアルバムはどのアルバムの隣が一番相応しいのかと、あれこれ考えることがとても楽しかった。僕はAlex Gの『Beach Music』を聴いて、そんな時代があったことを何となく思い出す。

その間に一体何が変わってしまって、何が変わらなかったのだろう。このアルバムを聴きながら、僕はそんなことを考える。10年も経てばずいぶんと色んなことが変わってしまう。でも確かなことは、10年前の自分にこの音楽を聴かせても、きっと大いに気に入ったに違いない、ということだ。そう、僕は絶対に気に入ったはずだ。そしてどのアルバムの隣に置こうかと夜も寝ずに考えたことだろう。

今でも日々音楽が我が子のように大切にされ、この世に生まれている。それを知ることこそ、僕たちが音楽を聴き続ける理由なのだろう。

2. Petite Noir『La vie est belle / Life Is Beautiful』

ケープタウン出身の黒人の青年から届けられた、ニューウェイブからの強い影響を感じさせるデビューアルバム。暗めでアンニュイな曲想が多くても、張りのあるヴォーカルからは男気のある陽のヴァイブを放っている。

面白いのはニューウェイブの他にもアーケイド・ファイアやU2、レディオヘッドといった大御所ロックバンドからの影響も感じさせるところ。ブラックからロックバンドがアイディアを拝借するのはありがちでも、逆のパターンは珍しいですからね。それによくよく考えてみると、暗いトーンにトライバルなリズムが組み合わさったトラックはかなりトリッキーっぽいとも言えるかもしれない。つまりロックのダイナミズムとヒップホップのドープさが合わさっている、ということ。

正直なところ、この1stはまだトータル・アルバムとしては弱いところもあるのだけれど、2ndが今から楽しみな今年の最注目株には違いない。

3. Peace『Happy People』

バンド名がPeace、アルバム名がHappy People、そしてこの黄色いピースマークのジャケット。争い合う未来ばかりがちらつくこの2015年にこんな音楽を鳴らせるバンドがいるということ。楽しむことを恐れず、感傷的にはなっても、決して悲観的にはならないこと。

イギリスの若手ロックバンド、Peaceの2ndアルバムはこの時代に作られたことがすぐには信じられないようなアルバムだ。

この時代にこんなバンド名でこんなジャケットのアルバムを作るのは、下手をすれば人の神経を逆撫でしかねない行為だと思うのだが、曲を聴いていくとその意図ははっきりとしていく。

そもそも、Happy Peopleという単語を見るとやはりどうしてもR.E.M.の『Shiny Happy People』という曲を思い出してしまう。R.E.M.の『Shiny Happy People』は平たく言うとシャイニーでハッピーなピープルとハッピーになろうぜ!という多幸感に溢れた曲だ。当時学生バンドからアメリカを代表するビッグバンドへと成長したR.E.M.、そのフロントマンのマイケル・スタイプは、ポップソングを書かなくちゃ、という強迫観念に駆られその曲を書いた。これはシングルカットされヒットを飛ばしたは良かったものの、その内容が余りにも自分たちの普段の作風から乖離したものであったがために、ライブでは一切演奏することが出来なくなってしまった、という曰く付きの曲だ。

Happy Peopleという言葉の持つ強烈なイメージを、R.E.M.がどうしてもアイロニカルな視点を捨てきれずどこか居心地の悪いものにしてしまったのに対して、Peaceはそれを真っ当に鳴らして見せている。いったいなぜか?

アルバム中屈指の名曲であり、タイトルトラックでもあるM.6『Happy People』では、こんな風に歌われる。

"幸せな人々よ、教えてくれ どうやって、どういう方法でそれを長く続けられたんだい?僕は読み込みが遅いポンコツなコンピューターで、何とかして覚えようとしている間にきみから切断されてしまった"

この曲は『Shiny Happy People』へのアンサーソングであるかのように、「Happy People、彼らは一体何処に行ってしまったんだろう?」とノスタルジックに歌うことで、Happy Peoleという言葉の持つ強迫観念めいたイメージからさっと身を引いて、決してハッピーなピープルとは言えない僕たちと同じ目線に立とうとする。

つまり彼らは一見アホみたいに見えるだけであってその実とても賢いバンドで、そこら辺イギリス人はやっぱり上手いなあと感心してしまう。「屈託なく楽しむ」ためにはどうすればいいのか、その秘密をきちんと心得ている。その佇まいは、かつてのスーパーグラスやアッシュのような若々しさから、「オーディエンスのための音楽」を体現していたローゼズやオアシスのような大御所バンドの姿までも彷彿とさせる。

とにかく、僕が今一番ライブに行きたいのはこのバンド。ライブでみんなと一緒に騒いで歌ってみたい。それがPeaceだ。

4. Tame Impala『Currents』

60年代から連綿と続くサイケ・ロック、サイケ・ポップというものが重要な位置を占めていたようにも思えた2015年。その代表格がこのアルバムだろう。僕はこのアルバムで彼らを知ってから後追いで彼らの1st『Inner Speaker』を聴いたけれど、まるでビートルズで『She Said She Said』をやっていた頃のジョン・レノンが取り憑いているかのようなケヴィン・パーカーの魅力に完全にノックアウトされてしまった。

レコードの針が飛んでループしてしまったような中盤のアレンジが逸品なアルバム1曲目『Let It Happen』は、今年のベスト・トラックのひとつ。

5. Alabama Shakes『Sound & Color』

ログハウスで迎える澄み切った朝。温かいコーヒーを片手に、まだ太陽の昇りきっていない外へ出てみると、青く聳える山脈とその麓の風景が広がっている。そんなシチュエーションを想起させるクリアで凛としたサウンドは、ブルースとソウルの最新型と言っていいだろう。

6. Unknown Mortal Orchestra『Multi-Love』

T-REXがよりスリムでスマートになって現代に蘇ったようなUnknown Mortal Orchestraは、これまでジャンクでサイケデリック、時にファンキーでファジーな名曲の数々を世に送り出してきた。実際、フロントマンのルーバン・ニールセンは10年代最高のソングライターの一人だと僕は思う。

親しい人と遊びに行ってたくさん話をして笑ってから、一緒に帰るときに寂しさと疲れで思わず無口になってしまい仕方なく風景を眺めている時のような、そんな切ないフィーリングの曲を書かせたら右に出る者はいないだろう。とにかく、彼の書く曲は不思議な切なさを持った美メロの宝庫なのだ。

これは大傑作1st&2ndを経ての3rdアルバム。ギター主体のロックからは少し距離を置き、メロディの良さは損なわないままにより多彩で現代的なアレンジが楽しめる。

7. Oneohtrix Point Never『Garden of Delete』

エレクトロ・ミュージックは元々好きなので、結構聴いていたし良かったものもボチボチあったのだけれど、これ、というものとは余り出会えなかった。そんな中でこのアルバムだけは別格。他の何にも似ていない音楽でありながら、単純に痺れるほどカッコイイ音楽でもある。強いて言えば世界で最も先鋭的な音楽に挑戦していた頃のオウテカを彷彿とさせるものがあるが、オウテカは割とトラックを通して一つのイメージの取っ掛かりを得やすいのに対してこちらはかなりカオスティック。しかし不思議と聴きにくさはない。暗闇から響く目に見えない強烈な一撃。

8. Beirut『No No No』

初めての市民マラソンの大会に出掛けて、出走前の不思議とゆったりとした時間にこのアルバムを聴いていた。これは決して派手なアルバムではないけれど、上質な木製の家具のような佇まいの軽やかな室内楽ポップだ。

僕はこれを聴くと、今でもあの10月の少し曇った日の、シューズの紐をきつく結んで走り出す前、「さあ僕もしっかりと走るぞ!」という気持ちを鮮やかに思い出す。

9. Toro Y Moi『What For?』

彼の音源は11年の大傑作『Underneath The Pine』以来ずっと追っているけれど、僕は打ち込みでやった音源よりも生演奏の録音の方が好きだ。なぜって、そっちの方が彼の素晴らしいソングライティングと優しげな声を存分に堪能出来るから。よりサイケポップとしての側面を強めたこのアルバムも然り。

Tame ImpalaやUnknown Mortal Orchestraとも繋がるレトロ・フューチャー感は、僕にとって2015年の通奏低音のひとつだった。

しかし彼らはどうして今の時代にこんな音楽を作るのだろう? ずっと考えているのだけれど今ひとつこれだという答えが見つからない。ただ重要なのは、彼らはいずれ劣らぬ機材オタクで古いテープ・レコーダーやマイクを収集してはいるが、そう言った機材で作られる音楽はただの過去の焼き直しではなく、今の時代にアップデートされたモダン・サイケだ、ということだろう。

10. Courtney Barnett『Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit』

オルタナという言葉がまだ新鮮だった頃、こんな音楽をやっているバンドやアーティストはたくさん居た。今では貴重となってしまったそんな音楽が、2015年にも瑞々しく作られてピッチフォークを始めとする影響力を持ったメディアでも高い評価を受けていることを考えると、世の中まだまだ捨てたもんじゃないな、なんて思ってしまうのである。

そして個人的には、田舎の大学でいつも退屈そうに講義を受けている普通の女の子が町中でギターを担いでいるのに出くわして、後を付いて行くとライブハウスでこんな音楽をやっていた、なんて光景を想像すると、ちょっと恋に落ちないわけにはいかないなあ、とかくだらないことを考えてしまうのである。

次点 The Charlatans『Modern Nature』

重要なメンバーを失ったバンドが、目の覚めるような傑作を作り出すという奇跡がロックの歴史では時たま起こる。もちろんそんなことが出来るのは正真正銘、本物のロックバンドだけだ。シャーラタンズはこのアルバムでそれを見事に証明して見せた。

あとは、EPだけど

The Beach『Colours - EP』

Thundercat『The Beyond / Where the Giants Roam – EP』

もとても良くて、何度も聴いた。

******

最後に。

今年は音楽を聴く上での大きな変化が二つあった。

まずThe Fieldの音楽、特に2011年の3rdアルバム『Looping State Of Mind』を気に入って、「これを聴きながら走ったらすごく気持ちいいだろうな」という思いつきからジョギングを始めたこと。これが思いの外ハマって、走ることを続けて初めてのマラソン大会に出場したりもした。

走りながら聴く音楽は、やっぱりスピード感のあるテクノだろう、と思っていたけれど、いざ走ってみると延々とシーケンサーのリズムに合わせて走るのは疲れることがわかって、徐々に生ドラムの効いたロックを聴きながら走ることが多くなった。それまで普段はすっかり聴かなくなっていたロックが、改めて日常の強力なパートナーとして再浮上した訳だ。(余談だけれど、走っている時にはロックとは真逆のオフビートな音楽も合う。ピアノとかアンビエントとか、そういう音楽を聴きながら走っていると驚くほど静かで安らかな非日常の世界へと気軽に行けるのでおすすめです)

そして、ちょうど僕が走り始めた初夏の頃にApple Musicのサービスがスタートした。もちろん、これが二つ目の大きな変化だ。ちょっと気になった音源を、iPhoneにダウンロードして聴きながら走る。これはジョギングを続ける大きなモチベーションにも繋がり、僕は奮発してBoseのスポーツタイプのイヤホンを買い、それで音楽を聴きながら走ることが日常的な楽しみとなった。

でも、こうした二つの大きな変化があったものの、個人的には今年新しくリリースされた音楽を聴くよりも古いサンバやブルース、アルゼンチン・タンゴなんかを聴く方がずっと刺激的で、新鮮だったことも事実だ。新譜を聴いても、あーこうゆうサウンドね、で聞き流してしまうものが多かった。だけど、喜ばしいことには「とてもじゃないけれどこれは聞き流せない!」というものとも出会うことができた。

このリストはそういった背景で作られたものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?