【アラザル10号刊行記念】「日本語ラップ批評のために」言い残したことベスト10

1. SUSHIBOYS『NIGIRI』

SEEDAも注目する埼玉県出身の謎の3人組のアルバム。日本語でTRAP以降のラップをやるというオーダーをひねってひねって握った結果、おそらく天性の直観的スキルとうまく相乗してサピア=ウォーフ説的な言語学的なあれで新しい何かが生まれてしまっている例。銃社会でもなくドラッグディールのリアリズムの意味も違ってしまう「peace club=平和」の象徴に守られた国で何を題材にすれば良いのかの『WILD FANCY ALLIANCE』以来の発想転換が冴えている。

そして具体的には言葉数が詰め込んであって回転が速いキレキレのヨレてない敏捷なフロウ、というのは(批評再生塾で書いた「TRAPのマゾヒズム」論で詳述しましたが)『ラップは何を映しているのか』で焦点化されているような「酩酊感」から覚めるカウンターとして確信犯だと思う。第一印象で一発屋だと括るには惜しいフレッシュさ、よく聴くと。

2. dodo 『swagin like that』

2016年の粗悪ビーツとのEP『FAKE』を経て突如iTunesで配信されたシングル。自撮りの映像版では人知れず窓を締め切った部屋でスパークするラッパーソングライターの才能に泣かされる。2012年にネット上のレーベル「rev3.11」のbandcampから発表された「みそ汁の中に入ったハエよりも/俺はもっと邪魔ものだぜ」「this is my height/全力で跳んだって10cmぐらい」という独特の自虐的かつメルヘンチックなリリックでラップと歌を行き来する『Height』の辺りからDrake等の影響の片鱗は滲み出ていたのだが、何がどうなったらこうなったんだ……というオリジナリティへの昇華の仕方が異彩を放っている。

3. Minchanbaby『たぶん絶対』

ソロアルバムを出して以後10年以上のキャリアを持つ通称・ミンちゃんによる虚実入り混じった「暗黒面のグダグダやドロドロ」が封じ込められているラップのペシミズムは、躁状態のTRAPサウンドから陰鬱で内省的な方向に振れるUSラップの動向に独自の解釈で応答したものとも言える。元々複雑な構造の音節で踏む変態的なライミングの技術で知られていたが、「たぶん」というあやふやで未確定な状態を付け加える副詞によって「絶対」という決定的な断絶の時間を引き伸ばし続けるような二対のニュアンス、真夜中のSNSに投稿される呟き群から煮詰めて抽出したような心の浮き沈みの揺動を音韻化するサビのリフレインが巧み。

4. RHYMEBERRY『TOKYOチューインガム』

ZEEBRAが主宰する「日本初のHIP HOP専門ラジオ局」WREPの番組MCとしてもおなじみのMIRI率いるライムベリーの新曲は2020年に向けて「膨らんでくTOKYO」が儚くバブルガムに破裂する名曲だった。双子の上鈴木兄弟によるラップユニット・P.O.Pが楽曲プロデュース。

5. TWICE『LIKEY』

音源リリースごとに歌詞と連動してメタ的にファンの依存度を煽る映像やキャッチーな振り付けなど手堅く様々なアイデアを凝らしたプロモーションを展開しているのもあって、YouTubeにアップされたMVの視聴回数が数ヶ月で軽く億単位を越える韓国のアイドルグループ・TWICEの新曲にも世界的に音楽産業を侵食するTRAPのビート&ダンスの余波が及んでいる。

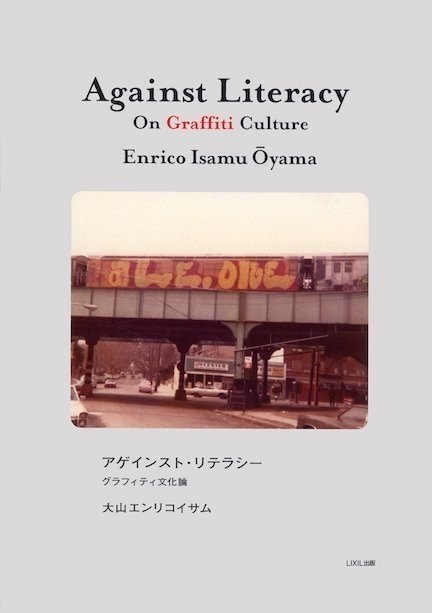

6. 大山エンリコイサム『アゲインスト・リテラシ--グラフィティ文化論』

「イリーガルなグラフィティ文化に絶大な影響を受けつつもインサイダーになれず、だからと言って現代美術のインサイダーでもなかったという中途半端なポジションでペインターとして活動していた」という著者が独特の距離感によって街角で上書きされては消えていくグラフィティ・アートを都市論・メディア論の知見で読み解く研究書だが、その「屈折したグラフィティ文化への愛憎」が結果としてヒップホップとの密接な血縁よりもむしろローマ時代の壁画や19世紀の鉄道網で生まれた「ホーボー(季節労働者)」の落書き文化にまで遡るような視点に拡がりを与えている。

1980〜90年代初頭までのニューヨークの地下鉄という「アート界で有名性(フェイム)を勝ち取っていくゲーム」が成立したある時代のある環境が黄金期だったと整理されるのだが、なぜそこが「特別な空間」と化したのかの歴史的背景を辿る章で、1970年代以降にニューヨーク都心がスラム化する原因を作ったことで悪名高い都市計画家ロバート・モーゼスの画一的なグリッドによる再開発計画を「創発的な多様性を失わせる」と批判した活動家ジェイン・ジェイコブズが『アメリカ大都市の死と生』で主張した「都市の子供たちは、遊んで学習する多様な場所を必要としています。」という言葉を引きつつ、行政のゾーニングによって消滅した「街路の遊び場」の空間が「壁」や「地下鉄」へと折り畳まれ、分散していったのだという分析は目から鱗が落ちた。

その後のグラフィティはBANKSYのようなゲリラ的に国境を越えて外に飛び出すスタイルへと展開するのだが、日本語ラップ批評の参考文献としては、第3章「現代日本との接点」の「スタイル化するシミュラークル--グラフィティ文化とオタク文化」が使えるかもしれない。

7. ELLE TERESA『PINK TRAP』

2017年9月に市原湖畔美術館の「ラップ・ミュージアム」展のクロージング・イベントとして開催された第1回日本語ラップ学会に参加してきたアラザル同人の山下と安東さんですが、そこで繰り返し推されていた佐藤雄一によるエルテレサの洗脳が今頃じわじわ効いてきた。「I Feel Like Goku」でスーパーサイヤ人(ドラゴンボール)を自称するBAD HOPに対してELLE TERESAは「セーラームーンみたいな強い女の子がお仕置き」するラップ「MAKE UP」を歌っている。他の音源では「My Name is」、ホラー映画のチャッキーをフィーチャーした「Child's Play」が良かった。

8. BAD HOP『Mobb Life』

より詳しくは磯部涼が移民労働者や在日韓国・朝鮮人のコミュニティが多文化的に混じり合ってきた地元の工業地帯の抱える諸問題を取材したルポルタージュ連載『川崎』が描き出しているのだが、「内なるJ」なる概念を生み出した川崎のストリートのラッパーの一般的な日本社会/文化に属していないような視点、「多摩川の向こう」から対岸を見ている距離感でいうと、『Mobb Life』は「Gucci Scarf」「Super Car」「これ以外」などLil'諭吉(日米ハーフのラッパー/トラックメイカー・Cherry Brown)プロデュースの曲が多いのがポイントでは。もしかして「J」は「地元の悪い大人のしがらみ」に巻き込まれる以前に読んでいた少年ジャンプのJでもあるのか?

9. JAZZ DOMMUNISTERS「反対の賛成」

バタイユの名を冠して「ラップの悪」を批評的に(最近のラッパー達の健全なセクシュアリティに対して「倒錯」を当て込む形で)演じてみせた2ndアルバム『Cupid & Bataille, Dirty Microphone』の中でも最も歌詞がデンジャラスな曲が、赤塚不二夫流のナンセンスをサンプリングして街頭演説のシュプレヒコールを模したこれだと思う。欅坂46とかで国会前デモ以降の世相を薄く歌詞に取り入れてくる秋元康の比じゃないブラックジョーク芸。

10. 白石和彌監督『日本で一番悪い奴ら』

(2016年公開の映画だけどうっかり見逃していました……)すすきのの街の裏社会を仕切る顔役だった悪徳刑事・諸星(綾野剛)のロシアンマフィアとの取引を仲介する舎弟で表向きはカレー屋を営む山辺太郎役を北海道出身のラッパー・YOUNG DAISが好演。ここで描かれる「日本警察史上最大の不祥事事件」を引き起こすことになった、組織が結束する軸になっていたのが道民に潜在する内地(中央集権的な警視庁)への対抗意識だったというのは、ザ・ブルーハーブ(BOSS THE MC)以来の北のラッパーが打ち出してきた「東京」に対する闘争心とも連なっている。

※2016年版はこちらです。

・『アラザル10号予告編 ~10人のメンバーによる10号記念〇〇ベスト10特集~』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?