日本酒こぼれ話

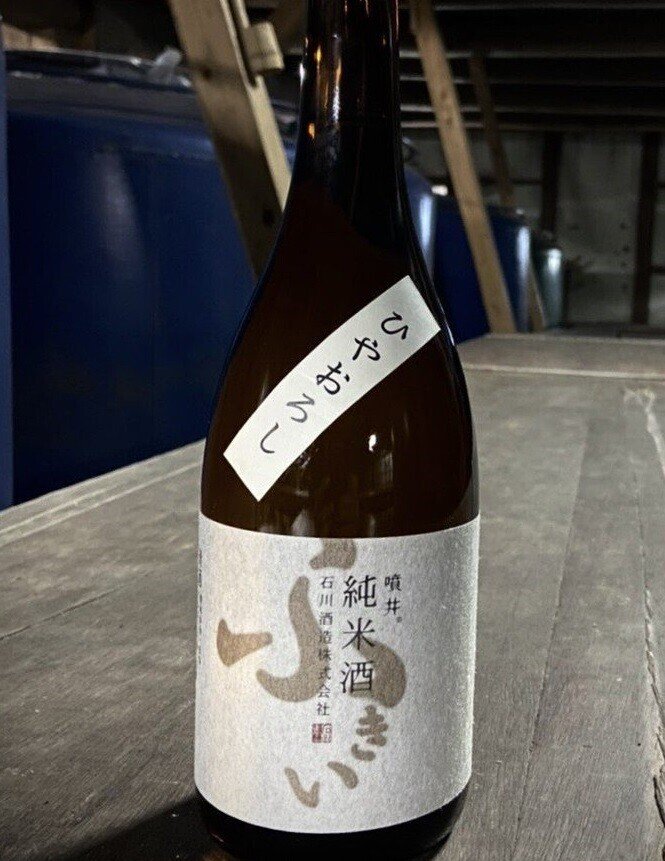

昨日は、この三重県のお酒でまったりと過ごしました。

このような地酒をごく普通に買い求めることができるようになり、ほんとうに便利な世の中になりました。

これには、現在の発達した流通のシステムが寄与するところも大きいでしょうが、なんといっても1970年代の後半に起きた日本酒業界の変革があります。

いまでこそ聞き慣れた「吟醸酒」や「純米酒」という言葉も、そのころから認知され始めました。

それまでは、そのお酒の質とは全く無関係の酒税のための「級」が定められており、人はその級の上下でありもしない酒質を推し量るしかなかったのです。

「灘の生一本」という謳い文句が、とんでもない大嘘であったことが暴露されたのも、ちょうどこのころです。

灘や伏見の大手の酒造メーカー(あえて蔵と呼ばず、メーカー)は、地方の零細な蔵から業界でいうところの「桶買い」でもって大量に集めた混合酒に自社のラベルを張り、大々的にCMを打ち販売してたのです。

当時、灘のお酒で桶買いをしてなかったのは「白鷹」のみであることは、酒通や業界の内々でよく知られるところです。

他のメーカーは、多かれ少なかれ桶買いをして出荷量を伸ばしていたのです。

なにしろ、自家の醸造設備を拡張することなく、いくらでも出荷・販売量を伸ばすことができたのですから、経営上こんな美味しい話はありません。

もっとも、販路を持たなかった地方の弱小の蔵にしても、その地域で販売・消費できなかった余剰分のお酒を大手が買い取ってくれることは、その蔵の存続を維持するために不可欠な必要悪でもあったのでしょう。

しかし、時代は変わりました。

今やネットなどを利用して、小さな蔵も自社のお酒をPRすることが可能になりました。

また、流通の整備により小口の発送も可能となり、小さな瓶一本でも翌日には日本全国ほとんどの家庭の戸口にまで届くようになりました。

各企業のコンプライアンスも重視されるようになり、滅多なことはできなくなりつつあります。

灘や伏見の大手の酒造メーカーのCMがメディアから消えて久しいです。

もう、ほとんどの大手はかつての体力をなくしてます。

変わって小さな蔵は、ネットなどから積極的に発信することにより息を吹き返しました。

これからもこの潮流は変わることなく、さらにより良い方向へと進むのでしょう。

いい時代になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?