悪霊誕生 2/3

ぎょろぎょろと、うすっらと皮膜のようになった水面の下で、そいつの目玉が動いている。おれに気づいているのか、いないのか。おれに乗っかられているのに、そいつはまるで重さを感じていないようにも見えた。もっとも、水の中だ、重力も地上の六分の一になる。それにしてもおれときたら……波打ち際に足と尻があるというわけでもなかった。かといって、ないというわけでもなかった。足が存在すると思えば存在しているようだし、存在していないと思えば存在していないようでもあった。そして、それは足だけではないような気がした。さっき、女子高生のなかに入っていったおれの手……。おれ自身が、おれ自体が、存在すると思えば存在し、存在しないと思えば存在しないような気がしてくる……いや、いまさら、ドイツ哲学のふるいテーゼをおさらいなどする必要などなかった。おれは立ちあがった。いや、たぶん、立ちあがったのだろう、……そんな感じだ。どこか、いつもの身体感覚と違っている。どうも、立ちあがったと思うから、立ちあがっているといった、そんな感じしかしない。それにしても、あの女子高生は一体誰だったのだろう?

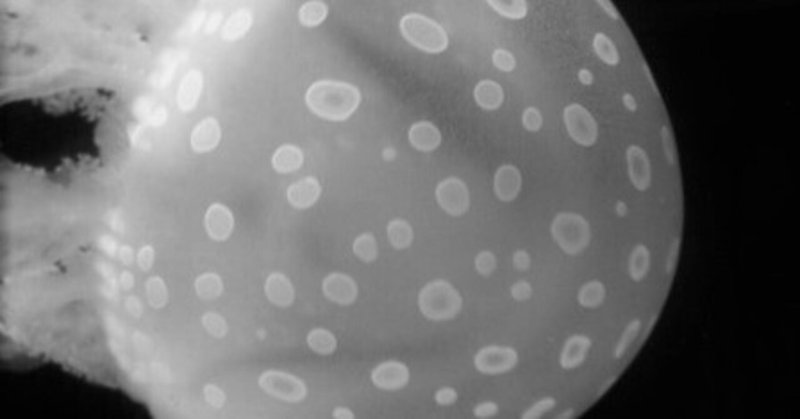

また、こいつの目が、ぎょろぎょろと動いて、今度は白目をむいた。どうやら、こいつときたら眠っているらしい。ここちよさげにも見える……こんな波の静かな大海原にぽっかりと遊泳して、日向ぼっこをしながら、波のままに身を任せる……どんなここちだろう、と思った。ちょっとこいつのここちを味わってみたいものだ……ゆらゆら……ゆらめいていた……ちいさな波がぽちゃん、ぽちゃんとからだにおしよせるたび、ふわん、ふわん、とからだがゆらめく。きらきらと輝く太陽が海水の皮膜のむこうでゆらめいている……なぜだか、クラゲが漂っている……しろい、半透明のクラゲ……クラゲの群れ……ぽちゃん、ぽちゃんと……クラゲと波が同調する……突如、とがった口がクラゲをばくっ。ばくっ。つぎつぎに、ばく、ばくばくばく……容赦ない、クラゲをばくばく……くちばしだった、こいつの。ひふーひふー。胸びれの前に空いた穴から、音が吹きだす。悦楽のもだえ声だった。おれ自身の。クラゲをばくついているのは、おれ自身だった。驚いて、……目が覚めた気がした。きらきらとまばゆい陽のひかりがおれに降りそそぎ、ちゃぱちゃぱと水の皮膜が波うっていた。さっきとなにもかわりない。ただ、おれの上半身が、にょっきりと、そいつの腹のなかから生えだして、なにもない大海原に突きだしていた。……

こんなことが何度も何度もおこった。眠くなり、気がつくと……妊娠した牝アフリカ象の腹のなかだったり、人工授精児を身ごもっている女の胎内だったり、医療実験用モルモットの腹ぼてのなかだったり、タコの卵の一粒のなかだったり……うとうとと、ここちよい気分のまま、正確にはわからないが、とてつもなく長い時間をそんな腹や卵のなかで過ごしたこともあったようだった……とにかく、突如、襲ってくる眠気には注意が必要だった。そして、かならず、鮨詰め電車の圧迫感がおれを目覚めさせた。いや、鮨詰め電車どころか、ひどいときはコーヒーミルのコーヒーもさもありなん……頭からガリガリ、ゴリゴリ………まじで、一度、おれはコーヒーミルにすりつぶされるコーヒー豆の一粒に憑依したこともあった、好奇心から。そう、その頃にはおれは、思うところに行き、思うままに何にでも憑依する力があることに気づき、うまく使いこなせるようになっていたのだったが……ただし、コーヒーミルにすりつぶされるコーヒー豆にだけは憑依しない方が身のだめだ。

ぷかぷかと……おれは、八畳敷きのうえで大海原を漂った。そういえば、いぜん、こんな生活を夢見たことがあったような気がしてきた。生活……。生活? せいかつ、セ、イ、カ、ツ、s e I k a t u ……、せいかつ、せ、い、か、つ、……ってなんだ? もやもやとした霧のような観念に思えた。観念なのかもはっきりしない気がした。よくわからないもの。よくわからない、なにか。だが、ほとんど深刻になる必要はないと、おれは直感した。せいかつ、がなんであろうと、なにかわからなかろうが、おれにはまったく無縁なものに思えたからだ。おれには、ぜんぜん、縁のないもの。ただし、夢のなかで、バクバクとミズクラゲを貪ることだけは勘弁して欲しいが……。日向ぼっこをしているのかと思ったら、八畳敷きは、夜になってもいっこうに深みに潜っていこうともせず、幾日も水面を漂いつづけた。今夜は波もことに静かで、月がきらきらと水面にかがやいていた。ときどきうとうとすると、どうしても、ミズクラゲをバクバクと貪る夢を見た。なぜ、そんな夢を見るのかはよくわからない。それにしても、こんなふうにただひとり、なにもない大海原を漂っていると、なんとなく退屈な気がしてくる。月、とは言わないが、どこかおもしろいところはないか。火星とか、水星とか、いや、銀河のはるか彼方、いま、頭上にかがやいている、あの星。あの星……といっても、これほど星というものが夜空にまき散らかされているものだとは、発見だった。毛穴ほどありそうだ。見ているとこちらまで鳥肌が立ってくる……。とりあえず、そのなかの、あの星。ひときわ大きく明るくかがやいている、あの星。あの星へでも行ってみたら、この退屈もすこしは癒やされるかもしれない……。そのあと、おれは、おれが行ってきた星がなんという星なのか知りたくて、図書館に行った。しかし、そもそもおれが漂流していたあの場所がどこなのかもわからず、あの星がなんという星なのかも、突き止めようがなかった。おれは一流の天文学者や宇宙物理学者ならなにか知っているかもしれないとNASAや各国の天文台、大学、研究所を訪ねまわった。その途中でだった。偶然、クラゲを貪るあの夢のナゾが、解けたのだ。あれは、あの八畳敷きの夢にちがいなかった。おれの夢ではなく……あの八畳敷きの。あるいは、あの八畳敷きの想念や妄想、思考、想像、欲望……とにかく、あの八畳敷きが何であるのかを規定する夢なのだった。その夢をおれが追体験している……。追体験というより、共有という方がいいのかもしれない。あいつは、あの八畳敷きは、いつも、日がな一日、飽きもせず、ミズクラゲを貪る妄想に溺れているのだ。なぜそれほどミズクラゲを貪りたいのか、それはおれにはよくわからない。それがミズクラゲ以外のものであっても、よくわからない。おそらく、やつにとって、ミズクラゲは何かなのだろう。やつにとって、非常に重要な意味を持つ、何かなのだろう。おれにしてみれば海水や星や時間でもいいのだが、やつにとってはどうしてもミズクラゲでないといけないのだろう。欲望とはそういったものだから。そして、それがヤツとは何か、を規定する。とにかく、おれは、触れているある種のものの、想念や欲望を見ることや知ることができるようなのだった。だが、海水や大気の想念や欲望を見ることや知ることはできなかった。つまり、あの八畳敷きと、海水や大気にはなにか隔たりがあるのだ。いや、それとも、おれに、海水や大気の想念や欲望を見たり知ったりする能力がないだけなのか。とにかく、おれは、ある種のものにたいして、その想念や欲望を知ることや見ることができるようなのだった。そして、科学者や研究者どもときたら……なんと知見の狭いことか。おれは試しに、月や太陽をはじめ、いわゆる太陽系の惑星とよばれている星々を退屈しのぎに巡ってみた。そこでおれが目にしたもの、できごと……それがなんであるのか、やつらに触れることでおれはそれらに言葉を与えることができた。だが、その言葉は、見てきたもののほんの七万分の一にも満たなかった。知らないからこそ研究をするのだとはいっても、この知見の狭さからすると、言い訳のようにしか聞こえない。なんと不自由なやつら。なぜ、この連中はおれのように思うところへ飛翔できない? 不可解で偏狭な連中にすぎなかった。おれはため息をつき、あきらめた。そう、そもそも、なぜ、科学者や研究者などというそんな言葉を思いついたのだろう。そんな存在について知っていたのだろう、そんな存在がおれよりものを知っている、と思っていたのだろう? なにかの残滓のように思えた。この言葉や思考や想念ですら、なにかのカスやゴミ、つまりは、便器の縁にこびりついたああいったもの、のように思えた。ただ、女子高生のからだのなかを透過してしまう手のようなものでしかないこのおれは、結局、そんなものでしかなかった。おれは見てきたものについて、おれ自身が言葉を与えることにした。太陽の射精、冥王星のあかぐろいごたごた、水星モグラ、木星の海のスマホ……。

おれは……ただよっていた……広大な夜空を。望めば、星にも手がとどく。あの星にも、この星にも。どの星にも。おれがちょっと「あの星に」と念じれば、たちまち、おれはその星のうえに立っている。……夜空を、おれは漂っていた……ただ、逆に、念じないのは案外難しいものだった。すこしでも、「あの星に」と雑念を懐くやいなや、おれはこんなふうに夜空を漂ってはいられなかった。「無の境地」とはおれのような存在にこそ、意味のあるものにちがいなかった。いや、「無」ではない、漂っている、漂っていたい、漂っていよう……おれは意識のどこかで今のおれを意識していなければならなかった。さもなければ、おれの意識が飛んでいったそこへ、そのものへ、おれ自身が行ってしまう。もっとも「あの星」に気をとられた次の瞬間、「ここ」と念じればおれはまたこの場にいるのだったが。ふわふわとおれは夜空を漂っていた。風のままに……。とはいっても、実際、夜空の上空にはひどい風が吹いていた。そんな風に巻き込まれても「ふわふわ」と思えば、おれはふわふわと夜空を漂っていられた。不思議といえば不思議だった。こんなことができる、おれ。いつから、おれはこんなことができるようになったのだろう。あの日、あの夜……羽化するセミかなにかのように、ベッドの底から逆さ吊りになっていた、あの夜……あの夜から前のことを、おれはよく思い出せない。いや、そもそも、あの夜から以前に、おれというものが存在していたのかどうか。それに、すこしばかり気になる、あの中年女や、大学生らしき男の子、女子高生、でぶった医者、ナイスバディなナース……うとうとと……また、この眠気……おれは夜風に身をまかせ、漂っていた……眠気に、呑みこまれてしまってはいけない。おれは、おれであること、おれという存在のことをしっかりと意識して……風のまにまに……ここちよかった。このまま、夜風のなかにおれという存在がとけて、くずれて、ひろがって、偏在していく……そんなここちよさ。あの瞬間、手のようなものでしかなかった、おれの手。そして、おれのようなものでしかない、このおれ……。女子高生のからだを透過していた、おれの手のようなもの……おれをすり抜けていったあの医者とナース……突然、耳をつんざく轟音とともに巨大な塊がおれをすり抜けていった。おれのどん真んなかを。いや、むしろおれがその巨大な塊に呑みこまれ……それはまるで鉄の鯨といった感触だったが……気がつくと、おれの下腹部に、いわゆる股間のあたりからその奥に、大きな違和感……イ、ワ、カ、ン……だろうか? このおれが? 女子高生の体をすり抜けてしまった手のような存在のこれおれに? なにかが、ぶつかっている。手応えがある。ドスン、ドスン、と頭にまで響いてくる。すり抜けていなかった。ぶつかり、抵抗して、行き止まる。ドスン、ドスン、ドスン。脳天にまで響いてくる。股間の違和感が……尻に、……ぶつかり、脳天にまで……肩が、おもい。いや、突然、うなじあたりがぞくぞくっとする……うっ、しめっぽい、なまあたたかい……ナメクジのようなものが、おれのうなじを這っていく……このおれをすり抜けない、ナメクジ? ナメクジはおれのうなじをいったりきたり……いきなり、胸に痛みが走った。イソギンチャクかヒトデが、おれの胸を鷲づかみにして……も、もんでいる? 両胸が、はげしく、もまれているおれ……股間から響く……銅鑼の音。ドスン、ドスン。いや、銅鑼どころか……もっと、なまめかしい音。なにかやわらかいものとやわらかいものがぶつかり合う音。狎れあう、音……カイカン……か、い、か、ん? 快感? おれは驚いて飛びあがった。おれの下半身とおぼしきところがなかなかひきぬけなかった。男が女に覆い被さっていた。背中から。狭い……旅客機のトイレか、ここは? この狭い空間でパズルのように絡みあって男と女がセックスしてした。女は身ごもっていた。まだまだ爪の先ほどにも満たない命だ。例によっておれはそんな女の腹に入りこんでいた。なぜ、いつもそうなのか。眠気がすると、身ごもっている牝や卵のなかにおれはいつのまにか入りこんでいる……。理由はよくわからない。そして、今回は、男の肉茎がおれの股間に挿まっているのだった。この感じ。この……快感……。いや、しかし、快感をえているはおれ自身ではなかった。この女が得ている快感……女は体をよじり、尻を男の腰にこすりつけ、あえぎ、リズミカルに腰を振り、やっと漏れそうになるよがり声をこらえながら、そして声を漏らすのを我慢することで頭の芯まで痺れきって酔っていた……ああ、おれの体が、あつい。ほんのりと熱をもって、脳天からしびれがつま先まで降りそそぐ。どうやら、おれは、この女の快感を共有しているのだった。はげしく、貪る男の指は乳房に痛みを与えたが、女はその痛みにも酔っていた。おれは、宿主の欲望や妄想ばかりか、快感や苦痛なども共有することができるようなのだった。このことに、どういう意味があるのか、よくはわからなかったが。あの八畳敷きは、日がな一日クラゲを貪る夢ばかり見ていたが、今この女は、快楽の炎に焼きつくされて頭のなかは灰のように真っ白、つま先までが痺れとともに燃え尽きようとしていた。

「あぁあ、イク、いく、ィくっ、いっちゃう、イッちゃうのぉぉっ」

おれは……一瞬、なにがおきたのか、よくわからなかった。いや……、あえていえば、同時に、おれは、射精の快感をも味わったような気がした。なぜかよくわからないが、おれは、その瞬間、男のなかにも流れ込んでいったのだった。

おれは……一体何なのだろう? この、おれのようなもの、とは……。こんな疑問がわくのは、明らかに病の兆候だった。自然のなかにとけこみ、環境に順応している存在にとって、自分がなんなのかを問うことなど、意味がなかった。己を取り巻く環境とのあいだに齟齬や違和を感じるとき、自分がなんなのかと問うてしまう、ある種の存在がこの星には存在したような気がした。この星には……存在した……とは、また、妙な記憶だとおれはとっさに感づいた。記憶か? キオク? き、お、く。キオク……おれの記憶……。記憶というものが、ある存在を規定することもまた確かだった。おれとは……ナンダ? な、ん、だ? おれとは一体何なのか。この疑問が起こるもうひとつの条件、それは、この問いを問うている存在自身の、自分への違和感や齟齬だ。おれとは何か? いや、女子高生の体をすり抜けた、鉄の鯨に難なく呑みこまれた、手のようなもの、おれのようなもの。おれのようなものとは、なにか……。あの八畳敷きは、こんな疑問にはとらわれないだろう。やつはただ海を漂いながら、ひたすら、ミズクラゲを貪る妄想に溺れている。おれも……ついこの間までは、あの八畳敷きと大差なかったにちがいない。つい、いま、この瞬間までは。ただ風のまにまにただよい、あの星、と念じればあの星に、この星と念じればこの星に、ここと思えばこの夜空に……ついさっきまで、おれとはそんな存在だった。ところが、いまは……病にとりつかれている。「おれとは何か」という病。だがこの病は、知性の発露でもあった。そう、知性があるものにのみ許された病。知性がある存在のみが罹患する風邪のようなもの……。いや、なぜ、そのように思う? この病が「風邪」だと、なぜ、このおれはためらうことなく断言できる? 考えることもなく、反射的に、断言できてしまう? そう、そもそもこうやって考えていること自体……思考するという行為自体、なぜ、おれはこうまで自然に、ふつうにこなしているのだろう。あの八畳敷きなら、とてもこんなふうに考えもしないだろうし、考えられないだろう。ヤツの頭のなかには、ただ、ミズクラゲを貪る妄想がソーセージのように詰まっている。浮き袋にも、腸や鰓や肛門にも。だが、やつには、ああいったなにかがあった。おれがすり抜けてしまう、何か……。女子高生にも、医者にも、ナイスバディなナースにも……そして、鉄の鯨にも、パズルのように絡みあっていたあの男と女にも……なにか、そう、あの女と男のあそこのような、ぶつかりあうことができるもの、そんなものがあった……ぶつかりあい、音がするもの……なまめかしい、音。なにかやわらかいが、それでもすりぬけてはしまわない、もの。なまめかしく、ぶつかりあうことができるもの……。どうやら、おれには、その、なまめかしくぶつかりあうことができるもの、がないのだった。いや、ほんとうにないのか? それに、そのなまめかしくぶつかりあうことができるものは、なければならないものなのか? そもそも、やつらとおれは、はじめから、本質的、根本的に異なった存在なのではないか。ならば、おれがそのなまめかしくぶつかりあうことができるなにか、を持っていなくても、気にすることなどない。いや、そもそも、なぜこんなことが気になるのか。やつらにはあっておれにはないものがある、そんなこと、気にする必要などあるのか? おれは、またしても、「あの星」「この星」をめぐり巡った。赤むけた星、七色のガスが輝きをはなつ星、枯死した星……星々を巡り、おれは最後に太陽のコアに一直線にダイブした。ああ、そして、気がつくと、またここで、こうして、夜空を漂っている。風に吹かれて……そして、不意に、腹の底から、とてつもない哄笑が湧きあがってくるのだった。腹の底……? 奇妙な言葉にはちがいなかった、おれにとって。「腹」とはどこだ? ナンダ? おれの言葉自体が、なにかの名残か、余韻のようなものにちがいなかった。哄笑が噴きあげてくるここを、「腹」と認識しているこのおれ。「腹」と呼び習わしている、このおれのようなもの。「腹」にはちがいなかった。ちがいないのだろう、ここは。この場所は、おれの「腹」。おれのようなものの「腹」。ハラ。ハラ、腹。そして、「腹」には「底」もあるらしい。あった、らしい……。「腹」なのだ、ここは。おれのようなものの遺跡。「腹」遺跡。ここが、かの有名な、「腹遺跡」。ここが……。おれは手をあててみた……「腹遺跡」に。いや、手のようなものをあててみた……いや、手のようなものはおれがそう意識するから「手のようなもの」なのであって、それはただ、意識を集中することとかわりなかった。ここが、腹……以前、腹だったところ……。そこには、「底」があり……そういえば、「ムシ」も棲んでいたようだった……。底があり、虫も棲む、「ハラ」……ヴァルハラ……原っぱ……そんな場所が、以前のおれにはあったというのか……。まったく……、このおれ、このおれのようなもの、このおれのような存在、これはなにかの残滓、残照、余韻のようなものにちがいなかった。このうつくしい、夕陽のような、いや、太陽が沈みきった瞬間、ほんの一瞬だけあたりをさし照らす、あの緑の光線……。

そして、このおれのような存在は、ある種のものと親和性を持っているのだった。八畳敷き、科学者、研究者、女と男……。その一方、大海原、大気、風、星々、太陽などとは、ほとんど親和性を持っていなかった。親和性があるものとないものの違い……それが、おれにはよくわからなかった。そういえば、そう、ベッド、天上……ならぬ天井、女子高生、医者、ナイスバディのナース……こういったものとも、おれは親和性を持っていないようだった。そして、そもそも、そう、おれが突きたっていたあの土気色の顔をした貧相な男。あの男ともまったく親和性がなかったにちがいない。おれは、やつの、思考、妄想、欲望、感覚、苦痛、快感……それらをまったく共有することができなかったのだから。不思議だった。あの土気色の顔。あの顔は、際だった他人のようには感じられなかった。なにか、このおれのような存在と、深い縁があるのかとも思えなくはなかった。だが、記憶の糸をたどっていってもぷっつりと切れてしまう。考えてみれば、おれは、ぶら下がっていたのだ。ベッドからのように見えて、じつは、あの土気色の顔をしたあの塊から。セミかなにかのように。深夜、漆黒の闇に沈んでアブラゼミが羽化するように。闇に浮かぶ、真っ白な虫体……。おれはぶら下がっていた、あの塊から。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?