Photo by

tomekantyou1

漱石は構築的だが論理的ではない

こちらの記事への批判である。

山口謠司の責任か、曽根牧子の責任か不明だが。

1、文芸は論理的であってはならない

言葉には一義的用法と多義的用法がある。両者の境界線はあいまいだが、グニャグニャごまかす文章もあれば、明快に決めつける文章もある。

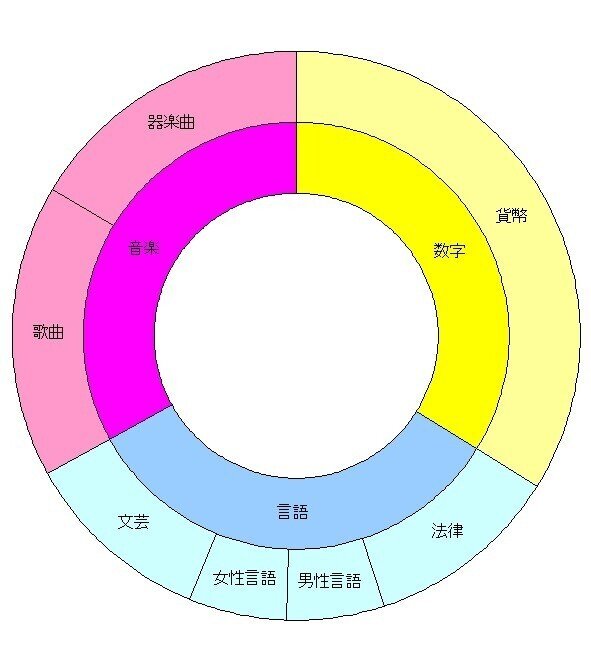

一義的用法の文章は論理的になる。多義的用法の文章は情緒的になる。文芸は多義的用法を駆使して情緒を掻き立てる。文芸を論理的と言うのは、契約文章を情緒的と言うに等しい。

2、文芸を教育できる環境にない

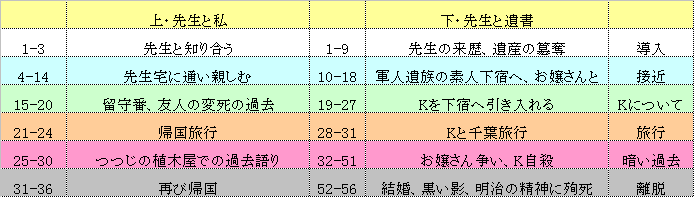

漱石の「こころ」を教材にするには、「こころ」の内容を読解していなければならない。読解の最低限のライン、すなわち上下の構成がパラレルになっていると理解できている読みを、見たことがない。つまり大学研究者レベルで「こころ」が読めていない。なのに高校国語教師に「こころ」を教えさせるのは、無理である。

3、困った時は弾圧注入

教え方が面倒なら丸覚えが手っ取り早い。私は記憶できないほうだが、記憶できた分だけ自信になる。学習の効用の95%くらいは、実際の知識や思考能力ではなく、「俺は確かにこれこれを頭に入れれた」という自信である。とくに古典系は十くらいフレーズ覚えておくだけで自信が養成される。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?