「貧しき人々」あらすじ解説【ドストエフスキー】

ドストエフスキーの出世作でなければ、誰も読まないような小説です。面白くありません。なんせ24歳の作品です。

あらすじ

貧乏な役人と若い女性が文通します。若い女性はお金持ちのところに嫁に行きます。役人はこれからどうしようと嘆きます。(終わり)

あらすじ詳細に書く気もしません。まるで盛り上がりがありません。なにしろ殺人事件が発生しないのです。ドストエフスキーなのに。

構成

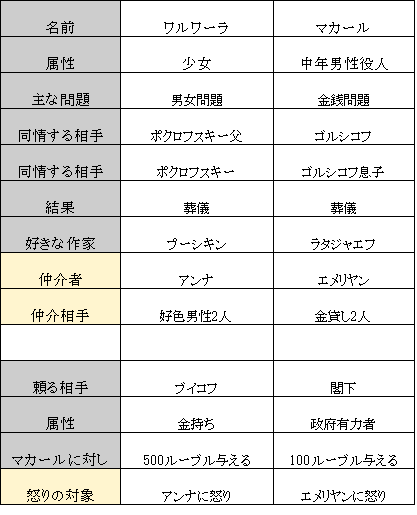

だいたいこんな感じだろうと思われます。対称(鏡)構成ですね。白の部分だけ1日だけです。

ドストエフスキーの作品、私は今までキャラ一覧のみ研究してきて、構成は考えていませんでした。24歳でこの構成力ですから、若い時から技術はあったのですね。

4/25の「アンナとブイコフについて」では、女主人公ワルワーラの今置かれた嫌な男女関係の状況が書かれています。

9/19の「文学の清書の仕事」は、男主人公マカールが、役所で清書ばかりしていた人物が、徐々に文学に興味を持ち始めて、内職で文学を清書する仕事をし始める話です。これからマカールはさんざん文学に触れて、作中の記述に従えば「ベールキン物語」を何度も読んでゆき、やがて読解力、鑑賞力を持った人間になります。あるいは創作力を持つかもしれません。更に言えば、本作は創作力を持ったマカールが後で作った物語なのかもしれません。つまり本作の趣旨は、「文学の誕生」です。プーシキンの「ベールキン物語」の趣旨は「ロシア文学の誕生」でした。本作は「上流階級のものだけでない、全てのロシア人のためのロシア文学の誕生」です。

若干24歳のドストエフスキーは、私と違って表も作らずに、読むだけで作品の趣旨を理解して、ベールキンの後継作品作ったのですね。文学作品としてはこの段階では未熟ですが、読解のカンのよさは異常です。天才なのでしょう。

男女問題と金銭問題

女主人公ワルワーラが抱えているのは男女問題です。中の上~上の下くらいの階級出身ですが、父が死んで困窮して、富裕層向け少女あっせん業者の世話になって、ブイコフという金持ちおじさんと寝たのですが、結婚してもらえませんでした。よって町の片隅で内職しながら暮らしています。

中年役人は金がありません。出世の見込みがない九等官です。妻も子供もいません。ワルワーラと文通するようになって生きがいを見出します。文章清書が仕事なのですが、元気あまってだんだん文学が好きになります。

2人の対称性が物語の骨格になります。

親父の国

ロシアは親父の国でして、日本が母の国なのと対称的なのですが、本作でも親父というかビッグマンの存在が作品の中心にあります。

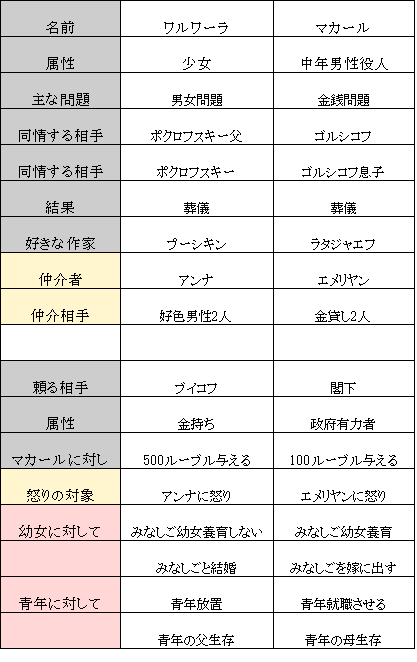

役人の上司「閣下」は貧しい主人公マカールを見て驚き、100ルーブル与えてくれます。ワルワーラと結婚してくれなかったブイコフは、結局彼女を引き取って田舎に行きます。両者ともかなり良い人です。

ワルワーラにつきまとうアンナという遣りて婆のような女性が、好色の男性二人を紹介してきます。ワルワーラは大変憤慨するのですが、ブイコフもアンナの卑劣さに憤慨します。

金に困ったマカールに、同僚のエメリヤンさん金貸しを紹介してくれます。二名もです。両方とも貸してくれません。無駄足でした。作品終盤で閣下はエメリヤンさんに怒ります。怒りの原因は不明ですが、おそらく金貸し紹介が逆鱗に触れたのだと思われます。

後年皇帝に歯向かった作者も、実は良い親父を求める人だったことがわかります。比較をすると閣下とブイコフでは、閣下のほうが良い人です。

閣下は孤児の幼女を引き取って教育、自分の手下に嫁に出します。ブイコフはワルワーラを養育しません。もっとも結婚はしてあげます。

閣下は父が死んだ青年を就職させてあげます。ブイコフは母が死んだ青年、実の父はブイコフなのですが、その青年の就職を世話せず、青年は死んでしまいます。この対比から考えるに、閣下が就職の世話をした青年は、おそらく閣下の子どもですね。しかしとにかく閣下は面倒見がよい。

こういう表になります。整然たるものです。どうもドストエフスキーの本質は、デザイナーでありエンジニアですね。詩人ではありません。感覚の創造者ではなく、システムの創造者です。

親父の暴力

ブイコフは作品終盤で番頭を殴り、警察沙汰になります。対して閣下は自分自身が暴力を振るうことはありません。ただし、手下が少々ややこしい。

少女ワルワーラ関係者と役人マカール関係者ではっきりキャラがセパレートする本作でして、役人マカールサイドのゴルシコフと少女ワルワーラサイドのポクロフスキーのように、男女で対称のキャラを配置していることが多いのですが、役人マカールサイドにのみ、特異なキャラ配置が発見できます。同名のキャラペア×2です。

ペアのそれぞれは、一人の人間の裏表と考えられます。

ちなみにアクセンチイはゴーゴリの「狂人日記」の主人公、エメリヤンはヤンがつきますからアルメニア系でして、プーシキンの「ベールキン物語」の第四話「葬儀屋」の主人公が同じアルメニア系のアドリヤンです。

「ベールキン物語」あらすじ解説【プーシキン】|fufufufujitani (note.com)

ゴーゴリもプーシキンも作中出現する名前で、役人マカールは少女ワルワーラと別れて以降は彼女の「ベールキン物語」を読みふけることになる、設定になっています。ですから両者というか4人とも脇役キャラなのですが、重要なキャラです。

それで、下のキャラを表、上のキャラを裏とした場合、

裏キャラのほうはいずれも暴力にかかわります。かつアクセンチイ裏とエメリヤン表は、金貸しピョートルと関わり合いを持ちます。自分が手を下さずに暴力を行使する実力があり、金があるところにアプローチできる手下を揃えている人物、それが「閣下」です。ロシア帝国そものもと考えて間違いありません。かれら4人を配下に持つことそのものが、「閣下」の暴力性でして、ブイコフの番頭殴打に対応する部分です。ここが後年発展してゆき、やがては凄惨な殺しのドラマの「悪霊」や、家庭内で憎悪しあう「カラマーゾフの兄弟」に到達します・・・・それって発展なのでしょうか。よくわからなくなってきましたので作品解析を終わります。

夏目漱石作品との関連

ドストエフスキーと漱石の相似について別項で書きましたが、

「貧しき人々」は漱石作品でいえば「三四郎」に非常に近いです。

作品としての完成度は「三四郎」がはるかに上です。ドストエフスキーは24歳、漱石は42歳ですから公平な比較にはなりませんが。「三四郎」がテクノロジー、およびそれに基づいた銀行システムにまで踏み込んでいるのに対して、「貧しき」は男女問題と金銭問題、二つの問題の仲介を文学がするというだけです。哲学的にはそれなりに深いものを感じますが、社会問題の観察は年齢もあって物足りません。そもそも64年前ですので、いくらロシア社会が西洋に近くても貨幣経済の発達からして不十分です。

それでも、キャラの対称配置は、

非常に似通っています。小説技法的には24歳のドストと42歳の漱石でほぼ互角と言えるのではないでしょうか。おそるべき才能です。三四郎の雲のような決定的な風景描写はひとつもありませんが、そこはドストエフスキーのマイナス点をあげつらうべきではなく、漱石のすばらしさを褒めるべきです。

西暦1600年の分岐

漱石とドストエフスキー、国も時代も違う両者がなぜ似るのか少し考えたのですが、この相似ドラマの主役はイギリスというか、資本主義社会ですね。資本主義に対する考え方は各人それぞれでしょうが、私的には、「政府と民間資本の相互依存的な結びつき」になります。

関ケ原の合戦が1600年でして、そのころヨーロッパでは各国で東インド会社が次々と設立されまして、アジアの権益を争った。国家から特別許可を受けて活動するそれらの会社によって、西洋文明は一気に地球上最有力の勢力に上り詰めた。

一方で日本は、信長も秀吉も半分商社マン的なところがありまして、信長なんかは津島神社なる交易拠点と持ちつ持たれつだったのですが、1600年の関ケ原で家康が勝ったことにより、政府は民間を上から支配する存在としてはっきりしたヒエラルキーが成立した。たとえば幕藩体制の中で豪商が出現すると、目障りだとして闕所になった。

そういう意味では関ケ原は大きな歴史の分岐点です。日本とイギリスは、文芸の発達、識字率の向上、紙幣の発行などの点で同じような経緯をたどっていたのですが、日本には東インド会社がなかった。小さく列島に閉塞して生活していた。その環境では民間資本と政府の結合が希薄だった。

昔のヨーロッパではもうけ過ぎたユダヤ人を領主が虐殺なんて事件が頻繁にあったようですが、東インド会社以降はそういう社会ではなくなった。統治と利潤追求がパラレルで追及されなければならない目標になった。統治さえしていればよい社会では、少なくともイギリスはなくなった。一方でロシアや日本ではパラレル構造になじむことができない人々が違和感を持った。違和感の現れが、ドストエフスキー作品であり、漱石作品です。

西洋文明の衝撃を受けた日本社会は明治政府を成立させました。明治政府は幕府と異なり、「富国強兵」を目指しました。言い換えれば財閥とズブズブの国家です。淀屋を闕所にするのではなく、政権に取り込んでゆく国家です。関が原の負け組の毛利、島津の連中たちが、報復とばかりに織田豊臣路線に復帰した。「彼らのやったことは、資本主義を根付かせる努力と言えなくもない(司馬遼太郎)」という擁護意見もあるにはあるのですが、政府と三井三菱などの財閥の結びつきが、漱石はどうしても納得いかなかった。不潔に思えた。猫の金田にはじまり、野分、三四郎、彼岸過迄などは金にまみれてしまった社会への批判が色濃くあります。一方で、そうしなければならない必然性も感じています。野分には人口肥料への投資の話題が出ます。農村の生活向上にはそれしかないと分かっているのです。

でも漱石は納得できなかったし、ドストエフスキーも納得できなかった。今日の我々も水道施設が外資に売られたり、山林が太陽光パネルで覆われている光景見ると納得できないわけです。世界はウオール街が支配しているのではないか。貨幣経済への違和感は今も存続しつづけています。彼らの問題意識が今も生きている。

問題意識が今も生きているということは逆に言えば、彼らは問題意識はあっても、解析は不十分だった、対応策がなかったのかもしれません。あるいはあったのだが読者が読み取れなかったのかもしれません。その点はこれから読解してゆきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?