中江兆民と漱石作品

前回玄洋社の中村天風をご紹介しました。漱石作品では、「草枕」の那美および元亭主、「門」の坂井弟と安井、「彼岸過迄」の森本と田川などが中村天風系の右翼大陸浪人であると。

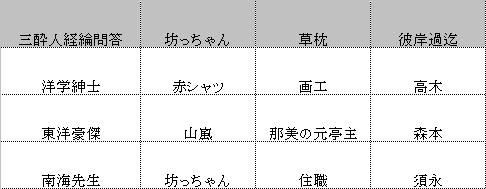

そこから考えれば、これら右翼の登場する漱石小説は中江兆民の「三酔人経綸問答(「坊っちゃん」の19年前の作)」の後継作品ですね。

今では素晴らしい現代語訳で読めます。一読をおすすめします。驚異の名作です。

三人が日本の方針について討論するのですが、漱石作品によく登場するキャラの基本のようなものが既に表現されています。

「経綸問答」の東洋豪傑は、「自分たち(軍国主義者)が日本の癌である」とはっきりいいます。モデルについては色々言われますが、私は西郷さんと考えるのが妥当だと思います。「だから中国に出兵してみんな死んで癌の除去だ」と。豪傑ですね。いかにも西郷的思考回路です。それでも生き残ったのが中村天風ですね。洋学紳士は福沢諭吉だと思います。漱石も元来洋学紳士に分類されるはずですが、「三酔人経綸問答」知っているからそうならないように自分で気をつけている感じです。

中江には「一年有半」という1901年(「坊っちゃん」の5年前)に書かれた随筆もあります。

ガンで余命一年半だから一年有半という題名です。中におもしろい文章あります。

「第三 独英の商工業

近年、知識人のよく言うことに、ドイツは学術がきわめて盛んで、 その商工業への応用もことに適切であり、製品も 精巧で安価なため、イギリスの販路は分割されドイツの領分に組み入れられている。まさにイギリスは衰退に向かいつつあるのだと。

しかし注目すべきは、イギリスは南アフリカで事変を起こしてからすでに三十数万の兵を送り、十数億を費やし、その間に北清での問題が重なったにもかかわらず、いまだかつて金融危機などは起こらず、金利はつねに三、四パーセントにとどまり、それ以上には上がらない。その確固たる財政は驚くに値するではないか。イギリスは容易にあなどれない。」

すぐれた見識ですね。当時からこんな考え方ができる人が居たのです。金利が上がらないから健全財政だと。問題は中江がこのことをどうやって学んだか、ですが、私の想像では勝海舟です。中江は一時期勝と頻繁に会っていたようです。中江の土佐の先輩坂本龍馬と同じく、勝から考え方を注入された。では勝はどこでそれを学んだか。こちらはおそらく「家伝」です。

勝海舟はひいおじいさんが高利貸しをしていて、富を築いて金で旗本株を買ってサムライになった家系です。高利貸的考え方、金利に注目する重要性が、おそらく一族の知恵としてある。その上で勘定奉行経験もありますから、おそらく当時最高の経済見識の持ち主だったのでしょう。もっとも、勘定奉行やっても小栗はさのみ経済わかりません。ここらへんは家系の問題ですね。

そして残念ながら、漱石にはこの勝海舟の見識は伝わっていません。接点がないから仕方がないのです。でも漱石は中江の弟子の幸徳秋水には注目できた。感性としては素晴らしい。そして経済についてもそれなりに考えることはできた。それで後世の読者は満足すべきなのでしょう。

翻って考えれば、例えばゲーテは宮廷経営コンサルタントのようなことを仕事にしており、鉱山開発も手掛けています。ワーグナーは出資者をつのってオペラを上演していたわけで、会計規模の大きな仕事をしています。借金まみれになって逃げ回っていたそうですが、とのかくも経済活動を十分していた。だから「ファウスト」も「ニーベルングの指環」も経済作品になりました。

軍医鴎外、教師漱石にそういう見識を求めても無理ですね。家系的に経済がわかるのは、志賀直哉、宮沢賢治、太宰治ですが、彼らも本人がダイレクトに経済活動やっていたわけではないので、ゲーテ、ワーグナーのような迫力はありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?